建筑供热系统热损失控制技术分析

李扬

德才装饰股份有限公司 山东省青岛市 266061

引言

建筑供热系统是冬季建筑能源消耗的核心组成部分,其热损失直接影响供热效率与能源消耗水平。当前多数建筑供热系统因设计不合理、设备老化及运行管理粗放等问题,存在热损失率偏高现象,不仅增加能源消耗成本,还加剧环境污染。因此,深入分析建筑供热系统热损失产生机理,研究高效热损失控制技术,对提升供热系统能效、实现建筑节能目标具有重要现实意义。本文通过理论分析与实测验证相结合方式,系统研究建筑供热系统热损失控制技术,为实际工程应用提供参考。

1 建筑供热系统热损失机理分析

建筑供热系统热损失主要分为围护结构传热损失、管网输送热损失及末端散热损失三类。围护结构传热损失是指热量通过建筑墙体、屋顶、门窗等围护结构传递到室外环境产生的热损失,其大小与围护结构传热系数、室内外温差及传热面积相关,传热系数越小、室内外温差越小、传热面积越小,围护结构传热损失越低。管网输送热损失是指供热管网在输送热水或蒸汽过程中,热量通过管道壁面散失到周围环境产生的热损失,主要受管道保温层厚度、保温材料导热系数、管道长度及管内流体与环境温差影响,保温层厚度越大、保温材料导热系数越小、管道长度越短、温差越小,管网输送热损失越小。末端散热损失是指供热末端设备(如散热器、地暖盘管)在散热过程中,部分热量未被有效利用而散失到非供暖区域产生的热损失,与末端设备布置方式、散热面积及室内气流组织相关,合理的末端设备布置与优化的气流组织可降低末端散热损失。

2 建筑供热系统热损失控制技术研究

2.1 围护结构保温性能优化技术

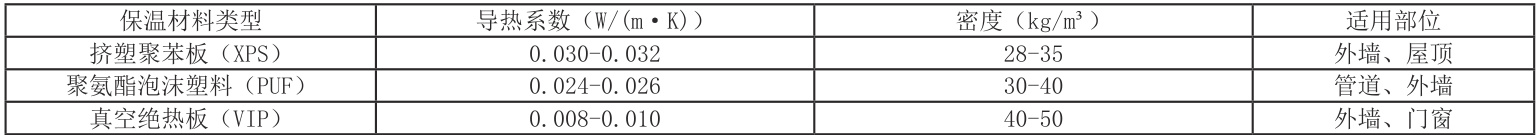

围护结构保温性能优化是降低传热损失的关键技术,核心在于选择高效保温材料与合理设计保温层厚度。常用保温材料包括挤塑聚苯板(Extruded Polystyrene Board,XPS)、聚氨酯泡沫塑料(PolyurethaneFoam,PUF)及真空绝热板(Vacuum Insulation Panel,VIP),不同保温材料的导热系数与保温性能存在差异(见表1)。由表 1 可知,真空绝热板导热系数最小,保温性能最优,但成本较高;挤塑聚苯板导热系数适中,成本较低,适用性较广。在保温层厚度设计中,需根据当地气候条件与建筑节能标准确定,以北方严寒地区居住建筑外墙为例,当采用挤塑聚苯板作为保温材料时,保温层厚度需达到 100mm 以上,才能使外墙传热系数满足 ≤0.30W/(m2⋅K) 的节能要求。通过在某建筑外墙改造中应用 120mm 厚挤塑聚苯板,改造后外墙传热系数从改造前的0.65W/(m2⋅K) 降至 0.28W/(m2⋅K) ,围护结构传热损失降低 49.2% 。

表1 常用保温材料性能参数

2.2 供热管网热损失控制技术

供热管网热损失控制技术主要包括管道保温结构优化与管网水力平衡调节。在管道保温结构优化方面,采用 “ 保温层 + 防潮层 + 保护层 ” 复合结构,保温层选用聚氨酯泡沫塑料,厚度根据管道直径确定,直径 100mm 的管道保温层厚度需达到 50mm ,直径 200mm 的管道保温层厚度需达到 60mm ;防潮层采用铝箔复合膜,防止moisture 渗入保温层影响保温效果;保护层采用高密度聚乙烯管壳,避免保温层受外力破坏。在管网水力平衡调节方面,采用动态水力平衡阀,通过实时监测管网各支路流量与压力,自动调节阀门开度,使各支路流量达到设计值,减少因水力失调导致的管网局部过流或欠流现象,降低管网输送热损失。某小区供热管网应用上述技术后,管网输送热损失率从 22.5% 降至 10.8% ,节能效果显著。

3 建筑供热系统热损失控制技术实测验证

3.1 实测对象与方案

选取某城市新建居住小区作为实测对象,该小区建筑面积为50000m2 ,采用集中供热系统,热源为城市热力管网,供热管网总长为800m ,末端设备为散热器。实测方案分为三个阶段:第一阶段为基准阶段,未采用任何热损失控制技术,连续监测7天,记录系统供回水温度、流量、室内外温度及热损失率;第二阶段为单项技术应用阶段,仅在围护结构外墙采用 120mm 厚挤塑聚苯板,同样连续监测 7 天;第三阶段为综合技术应用阶段,同时采用围护结构保温性能优化技术、供热管网热损失控制技术及末端设备优化布置技术,连续监测7 天。监测过程中,采用温度传感器(测量精度 ±0.1∘C )、流量传感器(测量精度 ±0.5% )及热量表(测量精度 12% )采集数据。

3.2 实测结果与分析

实测结果显示,基准阶段系统热损失率为 28.6% ,供热能效为0.82GJ/(m2⋅a) ;单项技术应用阶段,系统热损失率降至 19.4% ,供热能效提升至 0.98GJ/(m2⋅a) ,热损失率降低 32.2% ,供热能效提升19.5% ;综合技术应用阶段,系统热损失率进一步降至 10.3% ,供热能效提升至 1.00GJ/(m2⋅a) ,与基准阶段相比,热损失率降低 64.0% ,供热能效提升 22.0% 。分析可知,综合应用多种热损失控制技术的效果优于单项技术应用,这是因为各类技术之间存在协同作用,围护结构保温性能优化减少传热损失,为管网与末端设备运行创造更稳定的工况,供热管网热损失控制技术降低输送过程中的热量散失,确保更多热量输送至末端,末端设备优化布置提高热量利用效率,三者共同作用实现系统热损失的大幅降低。同时,综合技术应用阶段系统运行稳定性显著提升,室内温度波动范围从基准阶段的 ±2.5∘C 降至 ±0.8∘C ,提高了室内热舒适性。

4 结语

本文通过对建筑供热系统热损失机理的分析,明确了围护结构传热损失、管网输送热损失及末端散热损失的主要影响因素,并研究了相应的热损失控制技术,包括围护结构保温性能优化技术、供热管网热损失控制技术及末端设备优化技术。通过实测验证发现,综合应用这些技术可使建筑供热系统热损失率大幅降低,供热能效显著提升,同时提高室内热舒适性。研究成果为建筑供热系统热损失控制提供了切实可行的技术方案,对推动建筑节能事业发展具有重要意义。未来研究可进一步探索新型保温材料与智能化控制技术的结合应用,如将相变保温材料与智能温控系统集成,实现供热系统热损失的动态精准控制,进一步提升系统节能效果。

参考文献

[1] 刘显成 , 朱国庆 . 民居建筑室内热环境通风窗热损失仿真 [J]. 计算机仿真 ,2022,39(07):441-445.

[2] 沈璐萍 , 陈艺华 , 程宜凡 , 刘明月 , 彭振 . 公共建筑出入口热损失分析及其优化设计研究 [J]. 建筑与文化 ,2023,(02):40-42.

[3] 李剑桥 , 段盛文 , 郑海超 , 赵立华 . 基于 CIM- 建筑三维热红外模型库的高热损失建筑感知方法 [J]. 建筑节能 ( 中英文 ),2024,52(04):63-69.

李扬

1997.7.12

男

汉族

本科

无职称

论文方向:供热通风与空调工程

工作单位:

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)