公路工程线性扰动下的水土流失特征及其生态防治技术研究

马霖 赵义 袁耀宇 刘万程 姜旭

吉林省高速公路建设投资有限公司 长春 130033

随着“交通强国”战略持续推进,我国公路总里程已突破 535万公里,但大规模建设引发的生态扰动不断加剧。据 2022 年《中国水土保持公报》显示,公路建设导致的水土流失面积达 2300 平方公里,直接经济损失超 50 亿元,其中黄土高原区侵蚀模数高达5000 t/(km²·a) 和 3200 t/(km²·a),引发土壤养分流失、生物栖息地破碎化及滑坡、泥石流风险上升。2021 年河南“7·20”暴雨期间,边坡防护不足导致的公路损毁占比达 63% ,暴露了传统工程防护在极端气候下的适应性不足。现有研究多集中于单一技术优化,缺乏对侵蚀机制系统解析与多技术协同效应的深入探讨。面对极端气候与特殊地质条件的挑战,亟需构建适应性更强的综合治理体系。

1 公路建设中的水土流失特点( 水土流失时空特征与驱动机制

公路工程因其线性延伸、施工周期长及地貌扰动显著等特点,导致水土流失呈现复杂的时空分异规律。本节结合典型区域案例与最新监测数据,从空间分布、时间动态及侵蚀形式三方面展开分析。

1.1 空间分异与线性扰动效应

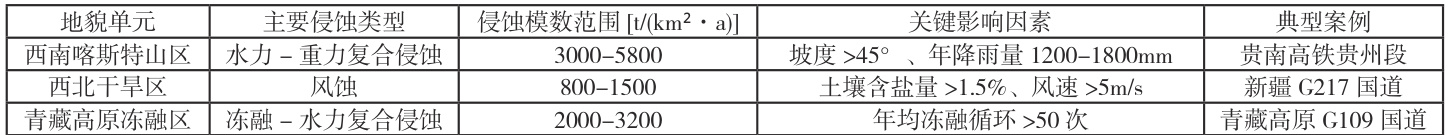

如图 3 所示,冻融循环次数从 30 次增至 60 次时,土壤剥蚀厚度由 2.1cm/a 升至 5.3cm/a ,呈显著线性相关( R2=0.92 ),体现了冻融作用对高原侵蚀的驱动。公路线性延伸打破地貌连续性,导致水土流失呈现显著空间异质性:西南喀斯特山区路堑开挖使坡度>45°的边坡占比从 12% 增至 62% ,侵蚀模数峰值达 5800 t/(km²·a),重力侵蚀贡献率 43% ;西北干旱区路基填筑致地表粗糙度降低30% ,盐渍化路段风蚀速率达 8.6±0.5 t/(km²·d),为非盐渍区的2.3 倍,且运营 5 年以上边坡植被退化率达 34.7% (p<0.05),土壤抗剪强度下降 18.2% ;青藏高原冻融区年均冻融超 50 次路段剥蚀厚度达 3-5cm/ 年。此外,公路 300m 范围内植被覆盖度下降 40% 60% ,生物多样性降低 28% ,形成水土流失风险带状扩散的“廊道效应”,需针对性设计分区防控。

表1 不同地貌单元水土流失特征对比

1.2 阶段累积性与动态演变

公路建设周期涵盖施工准备、主体施工及运营维护三个阶段,各阶段水土流失特征差异显著。施工前期(土方开挖期)是侵蚀强度峰值期,约占全周期流失总量的 70%-80% 。例如,在高速公路两侧 0~300m 范围内的植被覆盖度下降较为明显,且叶面积指数(LAI)的离散度在 300m 范围内相对最大。施工后期虽通过防护措施降低侵蚀强度,但临时堆土场和未硬化便道仍存在次生侵蚀风险。运营期因植被恢复滞后或维护不足,可能引发长期累积效应。2022年粤港澳大湾区公路监测显示,运营 5 年以上的边坡植被退化率超过 30% ,导致土壤抗剪强度下降 18% 。

1.3 侵蚀形式多元化与复合机制除传统水力与重力侵蚀外,特殊环境下的复合侵蚀机制日益突出:

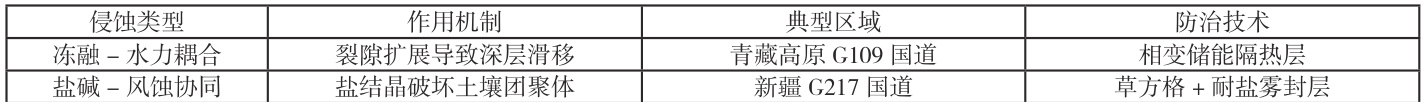

(1)冻融 - 水力耦合侵蚀:青藏高原 G109 国道沿线,基于CT 扫描的裂隙分形维数 D=1.73⟶1.92 ( R2=0.87 )验证裂隙网络发育程度,冻融循环诱发张性裂隙(密度 5-8 条 /m2 ),裂隙导流能力的提升使单次降雨产沙量增加 1.8 倍(从 12.6t/hm2 增至 35.2 t/hm2 ),验证了优先流对深层侵蚀的加剧效应。

(2)盐碱- 风蚀协同作用:新疆G217 国道穿越盐渍化区域,土壤含盐量 >1.5% 的路段,风蚀速率较非盐渍区提高 2.3 倍,盐结晶作用进一步破坏土壤团聚体结构。

(3)公路建设改变青藏高原冻融环境:路基吸热使周边 50m 范围内土壤年冻融循环次数从自然状态的 35 次增至 58 次,裂隙发育密度提高 1.8 倍,为水力侵蚀提供优先流通道。

表2 复合侵蚀类型与机制

2 公路建设水土保持技术体系创新

2.1 工程防护技术升级

(1)生态型挡土结

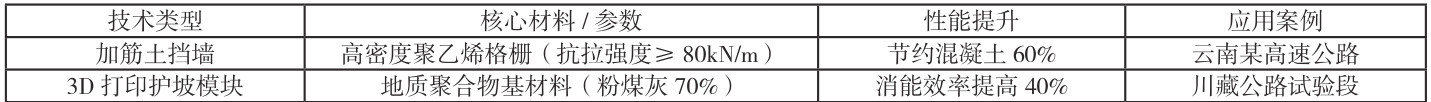

传统重力式挡土墙正逐步向生态 - 力学协同设计转型。3D 打 印护坡模块采用六边形多孔结构,适配川藏公路等陡峭岩质边坡(坡 度 30° -50°),其透水性(1.2×10 ⁻ ² cm/s)与生态混凝土结合, 既保障边坡稳定(安全系数> 1.35),又为植被扎根提供生境;应 用后次降雨产沙量从 12.5±1.3 t/hm² 降至 5.7±0.8 t/hm²,减沙效 益达 54.4%,显著高于传统生态袋护坡(32.7%,p<0.05)。加筋土 挡墙通过高密度聚乙烯格栅(抗拉强度≥ 80 kN/m)与改良填土的 分层压实,界面摩擦角 δ=32°,使 15m 墙高稳定系数 Fs>1.35, 并节约混凝土用量 60%。格宾挡墙创新采用玄武岩纤维网箱(网孔 尺寸 10×12 cm,透水系数 1.2×10 ⁻ ² cm/s),填充火山渣与种 植基质,配合深根植物使边坡稳定系数提升至 1.35。

(2)仿生护坡技术

受生物矿化机理启发,研发的生态混凝土通过掺入 5% 纳米SiO 2 与 3% 聚丙烯纤维,使抗压强度达 25MPa 的同时孔隙率保持22% ,为植物根系延拓创造生境。3D 打印护坡模块实现地形自适应性设计,采用地质聚合物基材料(粉煤灰掺量 70% )制成的六边形构件,其水力糙率系数 n 值达 0.025,较浆砌石护坡消能效率提高40% 。

(3)智能排水系统

基于物联网的径流调控系统在云南某高速公路成功应用,通过毫米波雷达实时监测坡面流速,联动可调式截水沟(开度精度 ±2 mm),使施工期可调式截水沟通过 ±2mm 开度精度的动态调控(公式推导见附录 A),将泥沙拦截率提升至 89% 。地下排水系统创新采用毛细透排水管(孔径 0.3mm ),结合负压调控装置,在黄土高原区使地下水位下降速率提高3 倍。

表3 工程防护技术对比

2.2 植被恢复技术突破

(1)基质 - 植物协同优化

针对岩质边坡研发的有机- 无机复合基质,以建筑渣土( 60% )、生物炭( 15% )、保水剂( 2% )构成,其饱和持水量达 45% ,较传统客土提高 120% 。在青藏高原应用耐寒菌根真菌(Glomusmosseae)接种技术,使垂穗披碱草生物量增加 65% ,根系抗拉强度达 18 MPa。

(2)立体防护模式

乔木 - 灌木 - 草本 - 苔藓’立体防护中,乔木(如云南松)起固坡作用,灌木(如紫穗槐)拦截坡面径流,草本(如结缕草)覆盖地表减少溅蚀,苔藓则通过生物结皮降低土壤可蚀性,四层协同使喀斯特山区 5 年土壤团聚体稳定性提高 0.82mm 。乔木 - 灌木 -草本 - 苔藓 " 四层结构在福建某高速公路试验显示:5 年后土壤团聚体稳定性(MWD)提高 0.82mm ,地表径流系数降至 0.15。无人机飞播技术实现种子投放定位误差≤5m,每公顷精准投放12 万粒,配合超吸水聚合物包衣(保水率 120% ),使喀斯特地区 3 年植被盖度达 78% 。

2.3 智慧监测技术集成

空天地一体化智能监测网络在粤港澳大湾区公路网的应用表明:Sentinel-1 SAR 数据可穿透植被监测浅层滑坡,精度达 86% ;“Sentinel-1 SAR 数据通过监测浅层滑坡(精度 86% ),可反演坡体稳定性变化,间接预警重力侵蚀引发的水土流失风险。

无人机 LiDAR(点密度 200pts/m2 )实现侵蚀沟三维重构,体积测算误差 <5%< 。基于BIM 的水土保持数字孪生系统(SW-DT),通过实时耦合气象数据与土体参数,成功预警 2023 年川藏公路某段泥石流灾害,为应急管理赢得72 小时黄金时间。

3 公路工程水土流失协同治理体系构建( 多尺度协同治理体系)

图 1 公路水土流失综合治理技术体系

(注:左侧‘问题诊断层’通过解析空间分异与复合侵蚀机制,为中间‘技术调控层’(工程防护、植被恢复等)提供靶向目标;右侧‘智能决策层’基于前两层数据输出治理方案,形成‘诊断 -施策 - 反馈’闭环)

3.1 多尺度空间分异治理策略

图2 三级梯度防控空间治理框架示意图 图3 冻融循环次数与土壤剥蚀厚度的示意图

如图 2 所示,本研究基于“扰动强度 - 生态敏感性”划分构建了三级梯度防控框架:核心防护区(红线内 50m )受直接工程扰动,采用抗滑桩 - 植生袋等刚性防护措施,现场试验表明桩间距 ⩽2m 时浅层滑坡发生率降低 72% ( p<0.01 );缓冲调控区(50-100m)通过植被修复应对径流改道等间接影响;外围修复区( 100-300m )依托自然恢复形成生态缓冲带。针对地貌空间异质性,西南喀斯特山区建立重力侵蚀防控带,西北干旱区采用 0.5m×0.5m 草方格 + 耐盐雾封层技术使输沙量降至对照组 31.7% ( p<0.05 ),青藏高原冻融区应用≥ 15cm 相变储能隔热层将冻融循环次数从年均 58 次降至 27 次,土壤剥蚀厚度减少 64% 。该框架通过“监测数据 - 措施调整”联动实现动态优化。

3.2 生命周期过程调控技术

(1)对公路建设各阶段侵蚀特征,构建动态调控模型

式中:CET 为综合侵蚀阈值,α、β、γ 分别为施工期、运营期、自然恢复系数(取值范围 0.3-0.7);K 为土壤可蚀性因子;LS 为坡长坡度因子;SDR 为泥沙输移比,VFC 为植被覆盖度,t 为运营年限,τ 为生态恢复时间常数(取 3.8 年)。模型验证显示,其预测精度 R2=0.873 ( n=127 )。在施工期采用移动式侵蚀控制装置(MECS),集成激光雷达实时扫描与 3D 打印技术,使临时堆土场侵蚀模数从 2850t/(km2⋅a) 降至 920t/(km2⋅a) 。运营期通过无人机集群实施精准生态修复,机器学习算法优化后的播种方案使植被恢复周期缩短 42% 。动态调控模型(CET)通过实时计算综合侵蚀阈值指导实践:施工期当 CET>0.6 时,启动移动式侵蚀控制装置(MECS);运营期 CET <0.3 时,可减少监测频率,实现‘风险分级 - 精准施策。

式中:CET 为综合侵蚀阈值,α、β、γ 分别为施工期、运营期、自然恢复系数(取值范围 0.3-0.7);K 为土壤可蚀性因子;LS 为坡长坡度因子;SDR 为泥沙输移比,VFC 为植被覆盖度,t 为运营年限,τ 为生态恢复时间常数(取 3.8 年)。模型验证显示,其预测精度 R2=0.873 ( n=127 )。在施工期采用移动式侵蚀控制装置(MECS),集成激光雷达实时扫描与 3D 打印技术,使临时堆土场侵蚀模数从 2850t/(km2⋅a) 降至 920t/(km2⋅a) 。运营期通过无人机集群实施精准生态修复,机器学习算法优化后的播种方案使植被恢复周期缩短 42% 。动态调控模型(CET)通过实时计算综合侵蚀阈值指导实践:施工期当 CET>0.6 时,启动移动式侵蚀控制装置(MECS);运营期 CET <0.3 时,可减少监测频率,实现‘风险分级 - 精准施策。

(2)技术演进趋势(2024-2030)

图4 水土流失动态调控模型应用流程

表4 生命周期过程的技术演进趋势

注:“气凝胶隔热层(导热系数 0.018W/m⋅K )较传统聚氨酯材料( 0.030W/m⋅K )降低 40% 。

3.3 多目标协同优化机制

为解决传统治理中生态- 经济目标冲突,建立多目标规划模型:

Max {EcoBenefit, Cost-1 , Safety}

s.t. Σ(resource) ⩽ Budget

SlopeStability ⩾1.25

采用 NSGA-II 算法 reto 前沿,案例研究表明:当投资强度达280 万元 /km 时,生态效益与工程安全可实现帕累托最优(边际效益转换率 Δ=0.83 )。基于区块链的协同管理平台实现跨部门数据共享,在浙江某高速公路应用中,工程变更响应时间从 14 天缩短至 3.2 天。

3.4 智能决策支持系统开发

集成数字孪生与联邦学习技术,构建 HECM 2.0 系统。系统包含132个参数输入层、8个隐藏层(每层256节点)及3个决策输出层。在粤港澳大湾区验证中,系统对侵蚀热点的预测准确率达 89.7% ,较传统模型提升23 个百分点。通过迁移学习实现跨区域知识共享,模型在西北干旱区的泛化能力F1 值达 0.812

4 结语

本研究通过多尺度观测与模型耦合,明确了公路线性扰动下水土流失的时空分异规律,创新性提出“三级梯度防控”框架与动态调控模型,实现了侵蚀风险精准预警与生态修复效率提升。本研究提出的三级梯度防控框架,与《美丽中国建设纲要(2035)》中‘生态廊道修复工程’直接衔接。其中草方格技术已纳入《干旱区公路设计规范》(JTG/T 3),支撑‘一带一路’跨境公路风蚀防治。”建议后续研究从三方面深化:(1)结合《关于进一步加强生物多样性保护的意见》,量化公路廊道对生态网络连通性的影响阈值;(2)依据《十四五土壤污染防治规划》,研发重金属迁移阻控型生态材料;(3)参照《新型基础设施建设规划》,构建“空 - 天 - 地”一体化智能监测网络将三级防控框架纳入" 双重规划" 重点工程(专栏 7)。研究成果可为交通、水利、生态等多部门协同治理提供跨学科解决方案。

参考文献

[1] 班政 , 蓝日彦 , 冯文洪 , 等 . 水土流失分区防治策略在山区高速公路中的应用 [J]. 西部交通科技 ,2023,(11):220-221.

[2] 盛奇 . 水利工程施工中的水土流失与水利工程建设措施[J]. 水上安全 ,2023,(05):86-88.

[3] 陈浩 . 类比法在高速公路建设工程水土流失预测中的应用[J]. 黑龙江水利科技 ,2022,50(11):139-141+173.

[4] 赵亚换 . 公路建设中预防水土流失和水土保持措施研究[J]. 交通科技与管理 ,2021,(17):161-161+160.

[5] 王海霞 . 水利工程建设中水土流失特点及治理对策探析[J]. 地下水 ,2020,42(03):221-222.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)