辽宁省自然保护地和生态红线生态监管工作政策研究

毕桂超

锦州市生态环境保护中心 辽宁锦州 121000

1.引言

自然保护地和生态红线是生态文明建设的核心载体和制度保障。辽宁省内生态系统类型多样,涵盖多种生态类型,不仅承载重要生态功能,更维系区域经济发展与文化传承。近年来辽宁通过探索出台一系列政策法规,实施了多项创新举措。本文旨在系统梳理辽宁省自然保护地和生态红线生态监管工作的政策框架、实施效果及存在问题,提出优化建议,为生态监管工作提供参考。

2.辽宁省自然保护地体系建设进展

辽宁省政府办公厅印发的《关于加强自然保护地建设的实施意见》提出:到2025 年“完成全省自然保护地整合优化,有效解决历史遗留问题,完成辽河国家公园创建,初步建成具有辽宁特色的自然保护地体系”的总体目标。

2.1 自然保护地分类体系与空间布局

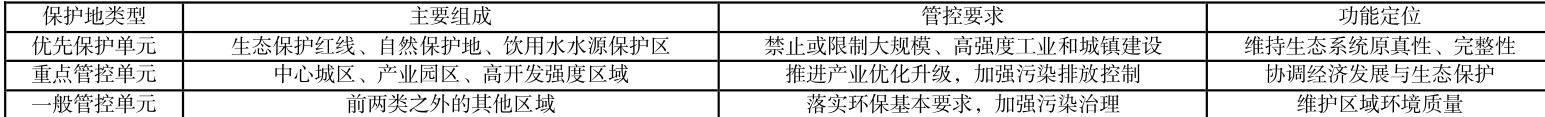

按照生态功能和价值重要性,辽宁将自然保护地分为三级分类体系,实施差异化管控(见表 1)。其中优先保护区域主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。

表1:辽宁省自然保护地分类体系与管控要求

空间布局上,辽宁因地制宜、分类指导,根据“一圈一带两区”发展定位,明确了辽河平原生态走廊、沿海防护生态带、辽东绿色经济区和西部生态屏障的自然保护地分区发展目标和规模。

2.2 辽河国家公园创建与湿地保护

辽河国家公园创建是辽宁自然保护地建设的重要里程碑。以辽河干流封育区和辽河口国家级自然保护区为基础创建辽河国家公园,通过整合资源和力量明确了国家公园事权与责任,统筹生态保护、防洪安全与民生发展。

湿地保护方面,2023 年 9 月发布的《辽宁省湿地保护规划(2023-2030 年)》构建了以“一廊一带两区”为主体的湿地发展新格局和保护网络。通过系统推进自然生态与水生态保护、水污染防治和水资源管理,倒逼产业结构转型升级,提升生态环境承载力。

3.生态红线监管政策与实施机制

生态红线是保障生态安全的底线工程。辽宁通过实施“三线一单”生态环境分区管控,建立了覆盖全省的生态监管体系,成为辽宁生态红线监管的核心政策工具。

3.1“三线一单”制度框架与目标体系

“三线一单”制度构建了较为完善的生态环境分区管控体系和数据应用系统。该制度以年度为目标设立分阶段目标体系,既体现了国家生态文明建设的总体要求,又结合辽宁实际,为生态监管提供了明确评估标准。

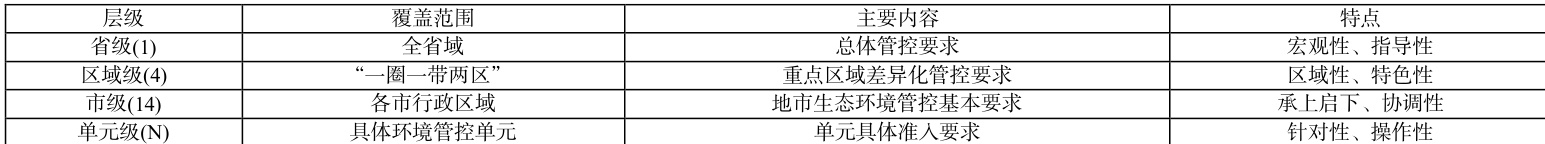

3.2 分区管控与清单式管理

辽宁将环境管控单元分为三类,其中优先保护单元以生态环境保护为主,主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。为实施精细化管控,辽宁建立了“ 1+4+14+N ”四级塔型生态环境准入清单管控体系(见表 2)。既考虑全省统一的管控要求,又兼顾不同区域的差异性,实现了普遍性与特殊性的统一。

表2:辽宁省生态环境准入清单体系构成

3.3 差异化区域策略

结合“十四五”新发展格局,辽宁明确了“一圈一带两区”四大重点区域的特色性、差异化要求。在沈阳现代化都市圈、辽宁沿海经济带、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、辽东绿色经济区实行差异化策略,充分考虑不同地区的生态功能定位和发展需求,避免了“一刀切”监管模式。

4.跨区域司法协作与执法创新

司法保障是生态监管的重要手段。2025 年 8 月,省内六家环资集中管辖中级法院联合发布《辽河流域生态环境司法保护倡议书》,标志着辽宁首个跨行政区域的专项环资司法保护机制正式建立。

4.1 司法保护机制创新

辽河流域环资司法保护跨域协同机制的建立,针对污染环境、破坏生态行为或后果跨越地市行政区划的案件,通过探索集中审理模式突破传统行政区划限制,实现了司法保护一体化和协同化。

六地法院以最严格的制度、最严密的法治严惩环资犯罪,完善刑事审判证据规则与法律适用标准;在民事案件中践行恢复性司法理念,统一新类型案件裁判规则。这些举措提高了生态环境司法保护的专业性和一致性。

4.2 多元共治与协作机制

六地法院搭建环资审判日常交流平台,共享环资审判资源。同时与公安、检察、生态环境等部门建立联动机制,通报案件信息,联合打击违法犯罪行为,通过多元共治打破部门壁垒,形成生态监管合力。

5.监管挑战与政策优化建议

尽管辽宁省在自然保护地和生态红线生态监管方面取得了显著成效,但仍面临诸多挑战。

5.1 存在的主要问题

首先,部门协调机制不够顺畅。自然保护地和生态红线监管涉及生态环境、

自然资源等多部门,各部门职责交叉、条块分割现象仍然存在。“三线一单”制度,但具体实施过程中部门间协同配合仍需加强。

其次,监管技术支撑能力不足。生态监管需要强大的技术支撑。目前辽宁在这些方面的应用还不够充分,难以实现对生态系统状况的实时、精准监测和评估。

第三,跨区域协作机制尚不成熟。虽然已经建立了辽河流域司法保护跨域协同机制,但在行政监管方面的跨区域协作仍然较弱,各行政区之间在标准执行、执法力度等方面存在差异,影响了整体监管效果。

5.2 政策优化建议

针对上述问题,本文提出以下政策优化建议:

完善法律法规体系。加快制定自然保护地和生态红线监管相关地方性法规,明确各类自然保护地的管理目标、管控要求和责任主体,细化管控规则,为生态监管提供更加完善的法律依据。

强化技术应用与数据共享。建议搭建省级“三线一单”数据管理应用平台,整合生态环境、自然资源等部门数据资源,实现数据共享和业务协同。同时,加强遥感监测、物联网、大数据等技术在生态监管中的应用,提高监管精准性和效率。

深化跨区域跨部门协作。进一步完善辽河流域跨区域司法协作机制;探索建立行政管理跨区域协作机制,通过统一标准、联合执法等举措提高监管效果。

6.结论与展望

本文系统分析了辽宁自然保护地和生态红线生态监管工作的政策框架、实施机制和创新举措,并针对存在问题提出了优化建议。研究发现,辽宁通过实施“三线一单”生态环境分区管控、构建自然保护地体系、建立跨区域司法协作机制等,初步形成了较为完善的生态监管格局。然而,不同层面的问题也一定程度上存在。

对此,辽宁生态监管工作还应在强化生态系统完整性保护、推动智能化监管发展、深化生态价值实现机制探索和加强生态文化培育等方面持续发力。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)