结构化教学在苏教版小学数学计算教学中的应用

陈慧

张家港市南丰小学 215628

一、结构化教学的理论内涵与计算教学痛点

结构化教学源于布鲁纳认知结构理论,以“知识模块 - 逻辑关系- 迁移路径” 组织教学,具备三大核心特征:一是整体性,能整合零散知识点为有内在联系的认知网络;二是层次性,借阶梯式学习任务推动认知逐级深化;三是迁移性,通过建立通用解题模型,助力策略跨情境应用 。

传统计算教学现实困境以苏教版五年级下册为例,传统计算教学存在诸多问题。学生常机械记忆公式,如小数除法中盲目移小数点却不明数位原理;策略单一固化,像分数加减仅依赖通分,不尝试估算、转化;还存在知识衔接断层,整数、小数、分数计算混合时错误率骤升。根源在于教学未揭示 “数的运算” 本质一致性 —— 计数单位的操作 。

二、结构化教学在计算课堂的实施路径

(一)重构知识体系,构建“三维运算结构网”

以乘法知识链条为例,学生依次经历的顺序可以归纳为:整数乘法(二 ~ 四年级) $$ 小数乘法(五年级) $$ 分数乘法(六年级),伴随学生学习能力的提升,知识点呈现螺旋式上升,虽然经历了不同数系的乘法学习,但是其乘法的本质都是“计数单位 × 个数”的扩展。如:

整数: 3×4=(1×3)×4 计数单位“1”

小数: 0.3×4=(0.1×3)×4⟶ 计数单位“0.1”

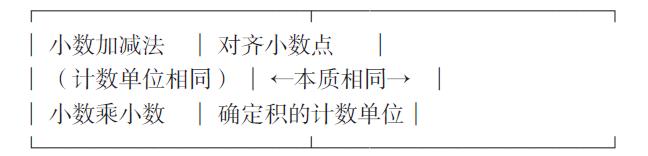

以五年级小数计算来看,从横向关联,我们还能看到小数乘法与小数加减法之间的关系,从而进一步让学生看到,小数乘小数的过程中,仅管不再能仅仅简单地看成“计数单位 × 个数”的扩展,但从横向对比中,我们依然可以清晰地看到计数单位在小数乘小数的过程中,依然是“C 位”担当。

(二)设计阶梯任务链:以“分数加减法“为例

1、基础层(同分母):如,计算  ,学生根据三年级分数的初步认识,结合五年级分数的意义等相关知识,非常快速可以得出,同分母分数相加减,分母不变,分子相加减,其本质即为“分数单位相同直接相加减”,此时因为分母相同,所以分数单位是一样的,不同个数的分数单位加减,在同分母分数加减法中,就是分子的简单加减计算。

,学生根据三年级分数的初步认识,结合五年级分数的意义等相关知识,非常快速可以得出,同分母分数相加减,分母不变,分子相加减,其本质即为“分数单位相同直接相加减”,此时因为分母相同,所以分数单位是一样的,不同个数的分数单位加减,在同分母分数加减法中,就是分子的简单加减计算。

2、进阶层(异分母)

任务1:  (分母倍数关系),学生在探索异分母分数加减法时,最先遇到这一类分母关系的困难,为了继续引导学生揭示“统一分数单位”的分数加减法的本质,课堂上可以鼓励学生尝试利用画图、说理等方法,自主探索出这类分母关系的异分母分数加减法的方法,在此过程中,学生能够非常明显地看到,之所以要运用通分,就是为了使得不同分数单位统一成相同的分数单位,进而再进行加减计算。

(分母倍数关系),学生在探索异分母分数加减法时,最先遇到这一类分母关系的困难,为了继续引导学生揭示“统一分数单位”的分数加减法的本质,课堂上可以鼓励学生尝试利用画图、说理等方法,自主探索出这类分母关系的异分母分数加减法的方法,在此过程中,学生能够非常明显地看到,之所以要运用通分,就是为了使得不同分数单位统一成相同的分数单位,进而再进行加减计算。

任务 2: -+- (分母互质),有了前一层次的学生,此时可以放手让学生对比不同通分策略的效率,并且继续引导学生发现异分母分数相加减的本质依然是统一相同的分数单位。

3、挑战层(混合运算):  -1.25,旨在打通 “分数与小数运算”的转化路径。

-1.25,旨在打通 “分数与小数运算”的转化路径。

每层级设置 “反思支架”:“现在的计数单位是什么?如何使它们统一?”

(三)思维可视化工具的应用

1 计算流程图(以 “除数是小数的除法” 为例):

输入算式 $$ 判断除数类型 $$ 转化整数(依据商不变性质) $$ 执 行整数除法 $$ 确定商的小数位(对齐被除数新小数点)

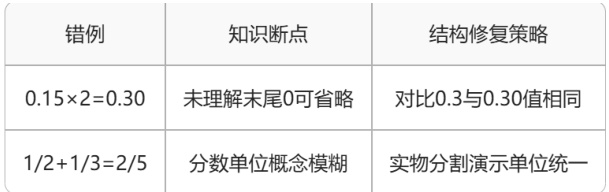

2 错误归因矩阵:引导学生分析典型错例的 “结构性成因”

三、结构化教学的实践成效与反思

(一)实证效果

在某小学五年级平行班对比教学中( N=126 )

(二)教学与反思

结构化教学于计算教学而言,优势显著。一方面,它能促进知识系统化存储,把零散计算知识编织成有序网络,让学生理解知识间关联,大幅减轻记忆负担 ;另一方面,可提升计算策略的灵活迁移能力,像能将小数除法里积累的运算经验,顺畅迁移到分数除法学习中,助力学生打通知识应用通道,应对不同情境计算问题。

不过,结构化教学实施也面临挑战。开展教学需要教师深度研读教材体系,抽丝剥茧地理清知识脉络,明晰各计算知识的前后关联与本质逻辑 。且初期备课耗时会增加,为缓解这一问题,建议建立校本资源库,教师们共享结构化教学设计成果,借助集体智慧,降低备课难度,推动结构化教学在计算课堂有效落地。

结构化教学将看似孤立的计算法则整合为有机的知识脉络,使学生透过算法表象理解数学本质。在苏教版“数与代数”领域教学中,教师应以计数单位为核心锚点,通过结构化任务链和思维导图,培养学生形成可以迁移的运算推理能力,为数学核心素养发展奠定坚实基础。

参考文献

[1] 张奠宙。小学数学教材中的大道理 [M]. 上海教育出版社,2018.

[2] 苏教版小学数学五年级教师用书 [M]. 江苏教育出版社,2022.

[3] 曹培英。跨越断层,走出误区:“数学课程标准” 核心词的实践解读 [J]. 小学数学教师,2017 (5).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)