文化遗产价值评估体系在文物保护决策中的应用研究

朱凯

承德避暑山庄博物院 河北承德 067000

一、引言

承德避暑山庄作为中国现存最大皇家园林,其保护面临“价值认知碎片化”与“决策依据模糊化”的双重挑战。长期以来,保护实践侧重单体建筑修复,缺乏对遗产整体价值的系统评估,导致资源分配失衡、利用方式同质化等问题。国际经验表明,科学的价值评估是实现遗产“完整性”与“原真性”保护的前提。UNESCO《世界遗产操作指南》强调,价值评估需贯穿保护规划、修复设计、展示利用的全流程。本文通过构建避暑山庄价值评估体系,探索其在保护决策中的应用路径,为同类遗产的保护提供理论参考与实践范式。

二、文化遗产价值评估的理论框架

2.1 国际评估体系的核心维度

根据ICOMOS《文化遗产价值评估导则》,文化遗产价值分为:

内在价值:历史价值(见证重要事件、人物)、艺术价值(形式美感、技术创新)、科学价值(材料工艺、生态智慧);

外在价值:社会价值(身份认同、社区凝聚力)、经济价值(旅游收益、产业带动)、教育价值(知识传播、文化传承)。

2.2 避暑山庄价值评估的特殊性

避暑山庄的复合遗产属性决定其价值具有多维叠加特征:

政治文明载体:清代“夏都”的政治功能,见证多民族融合历程(如土尔扈特部东归、多伦会盟);

园林艺术集大成:融合江南园林秀雅与北方山水雄浑,首创“园中有园、景外有景”的布局;

生态智慧典范:利用自然水系构建防洪体系,通过植被配置调节微气候;

活态文化空间:至今保留皇家祭祀、传统节庆等非物质文化遗产。

三、避暑山庄价值评估体系的构建与实施

3.1 评估指标体系设计

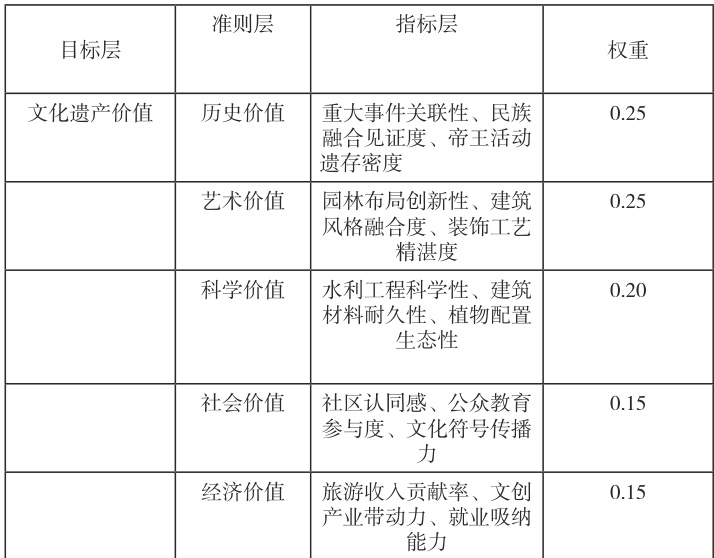

基于德尔菲法,邀请文物、建筑、历史、旅游等领域 30 位专家,筛选出 4层22 项评估指标(表1)。

3.2 评估方法与数据来源

层次分析法(AHP):通过构建判断矩阵,计算指标权重( CR=0.03<0.1 ,一致性检验通过);

GIS 空间分析:叠加文物本体、环境要素、游客流量数据,生成价值分布热力图;

公众参与评估:通过问卷调研(有效样本1200 份)与访谈,获取社会价值感知数据。

3.3 评估结果与分析

价值排序:历史价值( 28% ) > 艺术价值( 25% ) > 科学价值( 22% ) > 社会价值( 15% ) > 经济价值( 10% );

空间特征:

高价值区:正宫(政治活动核心)、湖区(园林艺术精华)、外八庙(民族建筑融合);

中价值区:山区遗址(生态科学价值突出)、平原区(皇家狩猎文化遗存);

低价值区:外围现代建筑群(价值干扰区域)。

四、价值评估在保护决策中的应用路径

4.1 保护优先级划定

根据价值评估结果,制定“三级保护策略”:

一级保护(核心价值区):

正宫:严格限制游客容量( ⩽2000 人次 / 日),采用微环境调控技术保护木结构;

湖区烟雨楼:禁止商业活动,建立数字化监测体系,每季度更新保护档案。

二级保护(特色价值区):

外八庙:实施“建筑风格原真性修复”,恢复清代朝觐礼仪展示;

山区松云峡:保留遗址自然演替状态,开辟生态研学路线。

三级保护(价值关联区):

外围缓冲区:控制建筑高度( ⩽12 米),引导发展非遗工坊、文化民宿等低干扰产业。

4.2 修复方案优化

以普宁寺大乘之阁为例:

价值导向修复:优先恢复反映“藏汉建筑融合”的斗拱形制(艺术价值),采用传统“偷梁换柱”工艺而非现代钢结构;

风险动态评估:结合监测数据(木结构含水率月波动 >5% ),调整防虫、防火干预频率;

展示阐释设计:通过AR 技术复原清代宗教仪式场景,强化历史价值传播。

4.3 旅游开发调控

线路设计:根据价值热力图,设计“核心价值深度游”(60 分钟)与“外围生态休闲游”(120 分钟)双线路,分流 70% 游客至非核心区;

容量控制:运用“价值敏感度—游客承载量”模型,将日最大承载量从8000 人次降至5500 人次,核心区瞬时流量 ⩽1.5 人 /m2 ;

业态转型:取消湖区游船等商业化项目,推出“园林艺术导览”“皇家节庆体验”等高附加值产品,使经济价值与文化价值协同提升。

五、挑战与对策

5.1 主要挑战

价值认知偏差:地方对经济价值过度依赖,导致保护决策“重开发、轻本体”;

技术整合不足:多源数据(文物监测、旅游统计、生态环境)尚未实现跨部门互通;

公众参与浅层化:现有评估中公众意见权重仅占 10% ,社区利益诉求未能有效纳入决策。

5.2 优化策略

建立价值导向的考核机制:将遗产价值保护成效纳入地方政府绩效考核,设置“历史价值保持率”“艺术特征完整度”等硬性指标;

开发智能决策支持系统:融合GIS、BIM、大数据技术,构建“价值评估—风险预警—方案模拟”一体化平台;

构建多元共治模式:成立“遗产保护委员会”,吸纳社区代表、企业、NGO参与价值评估,建立“利益相关者协商会议”制度。

六、结论与展望

避暑山庄的实践表明,文化遗产价值评估体系是破解保护决策难题的关键工具。通过明确遗产核心价值维度、量化评估指标、可视化空间分布,可实现保护资源的精准配置与利用方式的科学选择。未来需进一步完善评估体系的动态适应性,例如纳入气候变化、技术革新等变量,同时加强价值评估与公众教育的深度融合,使保护决策从“专家主导”转向“价值共识驱动”。这一模式可为明清皇家陵寝、江南水乡古镇等复合遗产的保护提供方法论参考,推动中国文化遗产保护从“抢救性修复”向“价值治理”的范式升级。

参考文献

[1]UNESCO.OperationalGuidelinesfortheImplementationoftheWorldHeritageCo nvention[Z].2023.

[2]ICOMOS.TheValuationofCulturalHeritage[Z].2011.

[3] 国家文物局。中国世界文化遗产监测预警体系建设规划[R]. 北京:国家文物局,2020.

[4] 单霁翔。文化遗产保护与城市文化建设[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2017.

[5] 承德市文物局。避暑山庄文化遗产价值评估报告[R]. 承德:承德市文物局,2022.

[6] 张成渝。世界遗产保护概论[M]. 北京:高等教育出版社,2021.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)