小学高段学生目标感培养的实践路径研究

黄灵君

嘉善县第二实验小学 314100

在“内卷”焦虑下,家长常主导孩子学习,报满各类培训班。这源于内心的恐惧(怕落后)和对孩子的不信任。林肯有言:“没有目标的人,将在生活中迷失自我。”被动学习缺乏内驱力,易导致家庭冲突、学生倦怠甚至放弃。小学高段学生渴望独立处理问题,此时培养其目标感,赋予学习内在意义,至关重要。

一、目标感:赋予学习意义的核心

1. 被动学习的困境

家长主控的学习模式易引发家庭矛盾(如“不谈学习母慈子孝,一谈学习鸡飞狗跳”),本质是学生缺乏内驱力。一旦外部监督缺失,学习动力极易瓦解,导致懈怠或放弃。

2. 目标驱动的力量

哈佛大学一项经典追踪研究揭示了目标的重要性:对智力、学历相近的毕业生调查发现,20 年后,3%有清晰长期目标者成为行业领袖; 10% 有清晰短期目标者生活在中上层; 60% 目标模糊者生活安稳但少有成就;27%无目标者多碌碌无为、怨声载道。明确目标并坚持努力,显著提升成就可能性。

二、优质目标:满足需求,激发潜能

制定有效目标是培养目标感的基础,需满足以下核心要素:

1. 锚定三大心理需求(自我决定理论)

关联感:满足爱与被爱、寻求归属的需求(如建立友谊、团队合作目标)。

胜任力:满足展示智力、社交、体能、情绪、创造等能力的需求(如掌握一项技能、解决一个问题)。

自主权:满足自我选择与掌控的需求(如自主选择兴趣方向、学习方式),是激发“内在动力”的关键。

2. 信念与环境:超越天赋

心理学家德韦克提出“思维模式”:认为“智力固定”者易回避挑战,追求安全;认为“智力可增长”者(成长型思维)则视挑战为学习机会,更注重能力提升。自身信念(尤其成长型思维) 和支持性环境(家庭、学校氛围)比天赋更能决定未来,促使学生在持续努力中精进。

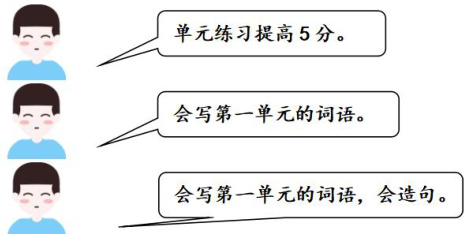

3. 目标特性:具体与挑战并存

具体性: 清晰明确的目标比模糊目标更能指导行动(如“会写第一单元词语并造句”优于“提高单元练习分数”)。

适度挑战性: 略高于现有水平的目标能激发挑战欲和潜能(如在“会写词语”基础上增加“会造句”),带来更优表现。

三、目标实践:策略与多方协同目标确立后,有效执行是关键,需综合运用以下策略:

1. 精细计划,预设应对

有效计划是目标的保障。需明确行动细节(时间、地点、方法),如“每晚睡前床上阅读30 分钟”,通过持续执行形成条件反射。回顾过往成功经验增强信心,并预设执行中可能遇到的困难与诱惑,提前构想对策。

2. 分解步骤,积极引导

积极描述目标: 避免消极词汇(如“不能退步” ) 用积极语言描绘目标达成时的景象(看到、听到、感受到、他人反应、庆祝场景),记录并置于显眼处,强化动力。

你看到了什么?

你听到了什么?

你感觉到了什么?

你说了什么?

其他人对你说了什么?

谁和你一起庆祝成功?

分步执行: 将宏大目标分解为可检测的阶段性目标(如周目标、月目标)。明确每个步骤的措施、时间点。起始阶段选择较易目标,每完成阶段目标给予小奖励,劳逸结合防逆反。若阶段目标未达成,及时调整后续步骤。

3. 强化自主,管理情绪

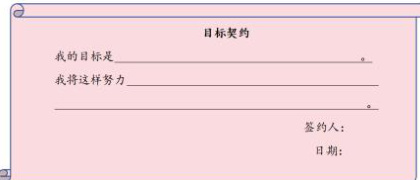

目标个人化与契约: 尊重学生自主权是关键。引导其参与目标制定与方式选择(增强控制感)。共同制定书面“目标契约”(明确目标、努力方向、签约人、日期),比口头约定更具约束力。

设计激励口号: 创建简洁、积极、无限制词(避免“如果”、“也许”)的口号(如“再试一次!”、“坚持就是胜利!” ) 置于显眼处,反复诵读,植入潜意识激发动力。

激发内在热情: 源于自身热爱的目标动力最强。鼓励全身心投入、专注尝试各种方法。

4. 寻求合作,同伴共进

对相似目标,组建学习小组。同伴间交流经验、取长补短、良性竞争、相互监督促进。家长亦可交流互助。评价上提倡“自我竞赛”(与自身过去比),减少同伴横向比较,在自我进步中提升自信。

5. 寻找榜样,“引导者”赋能

目标达成过程漫长,榜样(引导者)是灯塔与加速器。家庭问题专家比达尔夫有《养育男孩》指出,6-13 岁儿童(无论男女)需成熟引导者(如父母、教师、亲友、杰出人物)示范何为“成人”。

首先,开展“寻导”活动:根据自身目标,列出欣赏的各领域、时代人物。其次,研究榜样特质:深入挖掘其优点、成功事件,制作“引导者秘籍”。然后,对标榜样找差距:明确自身需努力的方向。最后,定期激励反馈: 每月、每半年展示自身点滴进步,常态化保持激励。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)