浅谈日喀则市2025年西藏飞蝗发生规律及防治措施

平措曲培

日喀则市农牧业科学研究推广中心 西藏日喀则 857000

一、日喀则市西藏飞蝗发生区域及概况

日喀则市位于中国西藏自治区西南部,地处青藏高原西南部,其东接拉萨市与山南市,西衔阿里地区,北靠那曲市,南与尼泊尔、不丹、印度三国接壤。我市生态环境多样,植被类型丰富,以禾本科、莎草科植物为主,是西藏飞蝗主要食物源。河谷地区土壤肥沃、水分条件好,植被生长茂盛;山地与草原植被随海拔梯度变化明显,不同植被覆盖度与群落结构影响西藏飞蝗分布与种群数量。西藏飞蝗传统分布区域,地形地貌复杂,包括河谷、山地、草原、林地、农林交错区等多样生态系统,雅鲁藏布江、年楚河等河谷区海拔较低(约 3800-4000 米),气候相对温暖,植被以禾本科、莎草科植物为主,是西藏飞蝗的主要栖息地。海拔 4000 米以上的山地和高原草原,气候寒冷干燥,植被以针茅、嵩草等耐寒植物为主,飞蝗分布较少。2025 年西藏飞蝗在我市桑珠孜区、江孜县、南木林县等 12 个县区发生,今年日喀则市发生西藏飞蝗总面积达到 3.26 万亩。详细发生情况见表1。

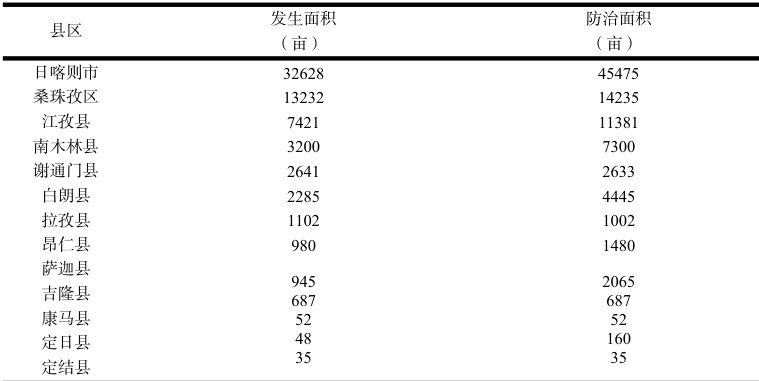

表1.日喀则市2025 年西藏飞蝗发生情况统计表

数据来源:各县区上报蝗虫周报数据统计。二、日喀则市西藏飞蝗发生规律

(一)生活习性

西藏飞蝗在日喀则市每年发生 1 代,一般经历 5 个世代龄期,一般每个龄期 8-20 天左右,在 5龄期蝗蝻羽化后一周左右开始交配,雌虫可多次交配多次产卵。产卵地点一般集中在地势较高、向阳面、湿度适宜、植被稀疏且土壤质地疏松的靠近农田区域的地块。次年可在河谷、山地、草原、林地、农林交错区等能够挖查到西藏飞蝗卵块。出土后中午及傍晚天气晴朗、温度较高时活动频繁、取食量也最大。出土时间规律参差不齐、持续时间长导致防治工作需经历一定的时间。喜食青稞、小麦、白茅草等禾本科植物,在三龄以前喜食禾本科嫩叶,羽化成虫后进入暴食期,大量咬食青稞等作物穗部,对粮食造成大量为害,严重时造成绝收。

(二)发生规律

2025 年西藏飞蝗在我市桑珠孜区、江孜县、南木林县、谢通门县、拉孜县、昂仁县等 12 个县区发生,发生总面积达到3.26 万亩。累计防治完成45475.2 亩。

表2.2025 年日喀则市西藏飞蝗发生规律

为摸清西藏飞蝗的发生规律,及时开展防治工作提供依据,今年植保技术人员从4 月底开始对我市 10 个粮油主产县(区)的西藏飞蝗重点发生区域开展了蝗卵越冬基数调查专项工作。其中在部分县区挖查到的蝗卵平均密度达到0.2 头/平方米,最高平均密度达到 0.6 头/平方米,每卵块有 34-120卵粒不等。据观察以及从各县区上报的西藏飞蝗周报数据、表2 中的日喀则市西藏飞蝗发生规律对比往年发生情况来看今年我市西藏飞蝗整体发生情况较近几年属于发生程度较高的一年,其中在桑珠孜区、江孜县发生面积较多,分别达到 13232 亩、7421 亩。这两个县区西藏飞蝗发生面积占全市发生面积的 63‰ 。发生面积在 1000 亩以上的县区有 6 个。从整体发生时间情况来看 5 月中下旬开始孵化,在6 月10 日至7 月10 日西藏飞蝗在我市发生最为严重,其中6 月24 日至7 月2 日新增面积1 万亩,是今年增幅最大的一周。因前期干旱天气等原因,影响西藏飞蝗发育起点温度和有效积温今年西藏飞蝗增幅最高时间点较前两年提早了1-2 周。

三、防治措施

(一)重点区域精准监测

各县区农牧综合服务中心针对蝗卵密度较高的重点区域和易发生地块,采用样方法开展监测。加密监测频次至每周两次,详细记录蝗虫的孵化数量、龄期结构、种群密度等数据,监测结果需及时上报至市级。对河谷区、农田周边等蝗虫易滋生区域扩大监测范围,确保无监测死角。

(二)动态信息共享机制

建立蝗虫周报上报制度,各级监测人员需每周一次上报蝗虫周报数据。一旦发现蝗虫种群密度达到防治阈值立即发布预警信息,通知相关县区做好防治准备。

(三)物资储备保障

提前储备充足的防治药剂和器械等化学农药作为应急备用。建立物资台账,定期检查物资储备情况,及时补充短缺物资。

(四)防治队伍组建与培训

组织成立专业防治队伍,开展防治技术培训,采用理论讲解和实操演练相结合的方式,培训内容包括农药安全使用规范、喷雾器操作方法、蝗虫识别及防治时期判断等。确保防治操作规范有效。

(五)及时开展防治工作

在蝗虫孵化高峰期,以及蝗虫开始入田危及农作物时,采用化学防治和物理防治相结合的方法,采用背负式喷雾器、植保无人机、水车等器械进行防治,施药浓度和剂量按照农药使用说明执行。避免农药残留对农作物和生态环境造成影响。目前我市使用的防治蝗虫的药剂有菊酯类农药(如 4.5% 高效氯氰菊酯乳油)、新烟碱类( 5% 吡虫啉乳油)、有机磷类农药( 45% 马拉硫磷乳剂)等。

四、结语

我国植保工作坚持“预防为主,综合防治”的方针,提出了“科学植保、公共植保、绿色植保”新理念,西藏飞蝗的防治工作因结合植保方针和新发展理念,通过轮作倒茬,调整种植结构等方式降低蝗虫密度、改变蝗虫取食来源从而降低蝗虫种群数量。分析防治过程中存在的问题,总结经验教训,为后续防治工作提供参考。持续关注蝗虫发生动态,加强与气象部门的沟通协作,及时掌握天气变化对蝗虫发生的影响,确保西藏飞蝗 “不起飞、不成灾”,有效保障我市粮食生产安全。

参考文献

[1]邵美云.论青稞主要病虫害综合防治方法研究进展与发展方向[J].智慧农业导刊,2022,2(15):56-8.

[2]叶正荣.西藏春青稞种植技术及常见病虫害防治措施探讨[J].种子科技,2022,40(14):39-41.

[3]普琼.西藏飞蝗生物学、生态学特征及综合治理研究进展与展望[J].植物医学,2023(10):24-32.

[4]王翠玲.西藏飞蝗的综合防治措施[J].公共植保与绿色防控,2010(07):8-9.

[5]王向向.西藏飞蝗的研究现状及展望[J].广西农学报,2022(03):23-25.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)