集束化护理对脑梗死PICC置管患者的应用效果

余蕾

杭州明州脑康康复医院 杭州 311200

脑梗死作为临床常见的急危重症之一,其病理机制为脑部血管阻塞导致局部缺血坏死[1]。多数脑梗死患者病程长、恢复慢,常需长期静脉输液、溶栓抗凝治疗。PICC 置管因其安全性高、操作简便、可长期维持静脉通路而得到广泛应用。但置管相关并发症影响治疗效果。基于此,对脑梗死 PICC 置管患者实施科学、合理的护理方案尤为重要。本文探究集束化护理对脑梗死PICC 置管患者的应用效果,分析如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取收治的80 例脑梗死PICC 置管患者为分析对象,研究时间为2024 年3 月~2025 年3 月,随机数字表法分组,对照组( n=40 )中,男22 例,女 18 例,年龄 60~77Y ,平均(69.19±3.10)岁;观察组 ⋅-40 )中,男23 例,女17 例,年龄61~78 岁,平均( 69.33±3.58 )岁。两组一般资料对比,差异无统计学意义( P>0.05 )。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准: ① 年龄 ≥60 岁且≤78 岁; ② 参照《中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019》[2]确诊脑梗死,长期接受静脉治疗。

排除标准: ① 合并严重感染或免疫缺陷; ② 预期生存期 <3 个月。本研究符合《赫尔辛基宣言》。

1.3 方法

对照组实施常理,保持置管部位清洁、干燥,每日观察穿刺点有无红肿渗液;规范性冲管及封管,保持导管通畅;遵医嘱定时更换敷贴;如发现导管相关异常,及时上报并处理。

观察组实施集束化护理,具体方案如下:(1)健康教育及心理护理:为患者及家属提供PICC 护理手册、宣教视频,讲解日常活动注意事项,避免提重物,也避免患侧手臂过度屈伸。出院后电话或微信随访,指导患者家庭护理。护理期间,护理人员针对性心理疏导,增强患者的治疗信心。(2)感染预防及监测:置管前规范皮肤消毒,操作过程中严格手卫生。置管后每日检查穿刺口皮肤情况,监测患者体温、白细胞计数,早期识别感染迹象。导管使用中严格执行“一人一管一针一用”,避免交叉污染。(3)导管维护管理:由专业护理人员统一负责导管操作,严格执行无菌技术,采用脉冲式冲洗及正压封管方法,减少导管堵塞风险。每周更换透明敷贴,保持穿刺点清洁干燥,必要时应用无菌防水贴保护。定期评估导管固定情况,防止滑脱或牵拉。(4)并发症早期干预:建立风险评估表,监测局部肿胀、疼痛、回血不畅等异常情况。一旦发现堵管,立即采用标准化冲管或溶栓方法处理;若发生脱管或导管滑出,应立即停止输液并妥善处置。

1.4 观察指标

对比两组PICC 置管相关并发症发生率。护理后,对比两组 PICC 置管相关并发症(脱管、感染、堵管)发生情况。

1.5 统计学方法

统计学分析处理所应用计算机软件:SPSS27.0,计数资料用[n(%)]表示, ↓↓χ2 检验;应用(  ,对符合正态分布的计量资料系统描述,以t 检验,结果显示 P<0.05 ,可以证明有统计学意义。

,对符合正态分布的计量资料系统描述,以t 检验,结果显示 P<0.05 ,可以证明有统计学意义。

2.结果

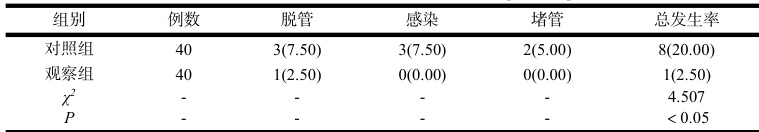

两组PICC 置管相关并发症发生率对比,对照组PICC 置管相关并发症发生率 20.00% ,显著高于观察组 2.50% (  ),见表 1

),见表 1

表1 两组PICC 置管相关并发症发生率对比[n(%)]

3.讨论

脑梗死是临床常见的神经系统急危重症,因脑部血管急性阻塞导致局部组织缺血坏死,具有起病急、致残率高、康复周期长等特点[3]。多数脑梗死患者需长期静脉治疗,包括溶栓、抗凝及药物输注,维持有效的静脉通路是治疗过程中不可或缺的环节。PICC 置管因具备维持时间长、穿刺成功率高、患者依从性良好等优点,被广泛应用于脑梗死患者的综合治疗。但PICC 置管相关并发症不仅影响治疗进程,还增加医疗风险。因此,探索科学化、系统化的护理模式具有重要意义。

本研究结果显示,对照组PICC 置管相关并发症发生率显著高于观察组( P<0.05 ),综合提示,在脑梗死 PICC 置管患者护理中,集束化护理可降低PICC 置管相关并发症发生率,提升置管安全性。究其原因是,集束化护理强调多环节协同,包括健康教育及心理护理、感染预防及监测、导管维护管理、并发症早期干预等方面。健康教育及心理护理可协助患者及家属掌握护理要点并稳定情绪,提高自我管理水平,从而减少因不当活动引发的脱管。感染预防及监测环节是在严格无菌操作下,降低穿刺口感染发生率。导管维护管理以脉冲式冲洗、正压封管为核心,保证导管通畅,有效避免堵管风险。并发症早期干预注重风险评估及动态监测,快速处理潜在问题,减少严重并发症发生[4]。

综上所述,在脑梗死PICC 置管患者护理中,集束化护理的实施,可有效降低置管相关并发症发生率,提升临床护理质量。

参考文献

[1]吴涤清,阮洪泽,潘凤丽.以 ABCDEF 为导向的集束化护理在 ICU 重症脑梗死患者中的应用效果[J].医药前沿,2025,15(9):103-106.

[2]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组,中国急性脑梗死后出血转化诊治共识 2019[J].中华神经科杂志,2019,52(4):14-18.

[3]任青,王婷,杜峰.基于应激系统理论的护理模式结合集束化护理策略在急性脑梗死患者溶栓治疗后的应用效果[J].临床医学研究与实践,2024,9(29):183-186.

[4]王慧,刘君君,钟安丽,等.集束化护理结合预见性护理在行静脉溶栓治疗脑梗死患者中的应用效果[J].中西医结合护理(中英文),2024,10(11):29-32.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)