《Web前端开发技术》在线课程建设与应用研究

陈锦锦

正德职业技术学院 旻江苏省南京市 211106

一、引言

“推动教育数字化转型”在线教育作为数字教育的重要形态,正深刻改变着传统的教与学方式。《Web 前端开发技术》课程旨在培养学生掌握 HTML、CSS、JavaScript 等核心技术,具备网站与Web 应用前端的设计、开发与调试能力,是连接用户与后端服务的关键桥梁,市场需求旺盛。

然而,该课程的传统教学与在线迁移过程中暴露出诸多问题:其一,技术更新周期极短(如前端框架的频繁更迭),课程内容极易滞后于行业发展;其二,课程实践性要求极高,单纯的视频观看和理论测验无法有效培养学生的动手能力和问题解决能力;其三,在线学习环境下的师生互动、生生协作不足,学生学习动力难以持续,容易产生孤独感和挫败感;其四,传统单一的结果性评价难以全面、公正地衡量学生的综合能力。

因此,如何构建一个内容前沿、实践充分、互动高效、评价科学的《Web 前端开发技术》在线课程体系,已成为亟待解决的教学课题。本研究基于上述背景,结合在线教育理论与前端技术特点,对课程的建设与应用进行深入探讨。

二、在线课程建设的现状与挑战

当前,国内外各大高校和在线教育平台(如中国大学MOOC、学堂在线、Coursera 等)均已上线大量《Web 前端开发技术》及相关课程。这些课程在推动知识普及、促进教育公平方面发挥了积极作用,但普遍存在以下共性问题:

(1)课程内容同质化与滞后性: 许多课程内容仍聚焦于HTML4、CSS2 和基础JavaScript,对现代前端开发中至关重要的 HTML5 新特性、CSS3 动画与布局(Flexbox、Grid)、ES6+新语法、前端工程化(如Webpack、Vite)、主流框架(Vue.js、React、Angular)以及TypeScript 等内容涉及不深或完全缺失,与企业实际技术栈脱节严重。

(2)教学模式以单向灌输为主:教学模式依然是“教师讲、学生听”的单向知识传递。缺乏有效的互动设计,学生被动接收信息,难以激发深度学习与探究兴趣。

(3)实践环节薄弱或脱离真实环境: 实践环节通常表现为简单的课后编程题或孤立的小案例,缺乏贯穿始终的、模拟企业真实工作流程的综合性项目。学生无法体验到从项目初始化、代码管理、模块开发、调试到部署上线的完整生命周期,知其然而不知其所以然。

(4)学习支持与评价体系单一: 学习支持服务有限,学生疑问无法得到及时解答。评价方式多依赖于客观题测验和简单的编程输出结果判断,无法对学生的代码规范、架构设计能力、调试能力、创新思维和协作精神进行有效评估。

(5)学习参与度维持困难: 在线学习的孤独感、拖延症以及面对复杂技术问题时的无助感,极易导致学生中途放弃,课程完成率普遍不高。

三、在线课程建设的优化及建议

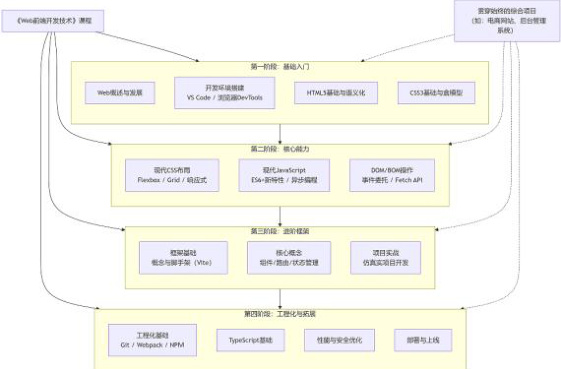

针对上述挑战,本论文提出以下系统性的建设与优化建议。建议Web 前端开发技术该门课程按如下图1 所示设计课程结构。

图1 课程结构图

(一)构建“基础-核心-进阶-拓展”的模块化、动态化课程内容体

课程内容是课程的灵魂。必须打破传统教材的线性束缚,构建一个层次清晰、可灵活组合、并能持续更新的内容体系。

(1)模块化设计: 将课程内容划分为四大模块:

基础入门模块: Web 概述、开发环境搭建(必含现代编辑器与浏览器开发者工具深入讲解)、HTML5 语义化标签、CSS3 基础选择器与盒子模型。基础入门模块作为课程体系的基石,旨在引导学生构建对 Web 前端领域的整体认知。该模块首先概述Web 技术的基本架构与核心原理,随后指导学生完成现代化集成开发环境与浏览器开发者工具的详细配置与使用,此为后续所有实践环节的重要前提。在此技术上,系统讲解HTML5 的语义化标签体系,培养学生构建清晰、可访问的页面结构的能力;同时,深入剖析CSS3 的基础选择器与盒子模型理论,为精确控制页面元素样式与布局打下坚实的理论基础。

核心能力模块: 深入CSS(重点讲解Flexbox、Grid 布局、响应式设计与Rem/Vw 单位、CSS 预处理器Sass/Less);深入 JavaScript(重点讲解 ES6+新特性如 let/const、箭头函数、Promise、async/await、模块化);DOM 与 BOM 操作(事件委托、Ajax 与 Fetch API)。

进阶框架模块: 引入当前主流前端框架(以Vue.js 或React 任选其一作为主线,因其生态和市场需求更为旺盛)。讲解其核心概念、组件化开发、状态管理(如 Vuex/Pinia、Redux)、路由(Vue Router/React Router)以及脚手架工具(Vite/Create React App)。

工程化与拓展模块: 前端工程化基础(Webpack/Vite 配置入门)、代码版本管理 Git、TypeScript 基础、前端性能优化、前端安全基础(XSS、CSRF)、与后端接口联调、部署流程简介。

(2)动态更新机制: 设立“课程技术顾问组”,由授课教师和企业专家共同组成,每年至少对课程内容进行一次评审。定期发布“技术前沿补充”微视频或文档,介绍最新的API、工具或最佳实践,确保课程内容与技术发展同步。

二)推行“基于项目的学习”与“混合式教学”相结合的创新教学模式改变单向灌输,将学习过程转变为以学生为中心、以问题为导向的主动探究过程

(1)贯穿课程的综合项目: 设计一个或多个难度递进的综合性项目(如“个人博客系统”、“电商网站前端”、“后台管理系统”),将课程知识点有机融入项目的各个功能模块中。学生从课程中期开始,随着知识点的学习,逐步完成项目的搭建和开发,最终形成一个可展示的作品集。这能极大提升学习成就感和目标感。

(2)线上线下的混合式教学: 在线课程并非完全取代线下。采用“线上自学基础理论与演示” + “线下(或线上同步直播)聚焦项目研讨、代码审查与难题攻关”的模式。线下环节重在互动、协作和深度答疑,解决在线学习互动性弱的痛点。

(3)微视频与交互式课件: 将知识点拆解为 10-15 分钟的微视频,每个视频聚焦1-2 个核心概念。配套开发交互式课件(如利用 H5 技术嵌入代码编辑器、可交互的CSS 样式调试面板),允许学生“边看边练”,即时验证想法,打破被动观看的僵局。

(三)打造“云端化、游戏化”的多维实践教学环境

实践是前端课程的生命线。在条件允许的情况下,尽可能为学生提供一个接近真实、低门槛、高反馈的编程环境。

(1)集成云端 IDE(集成开发环境): 与主流云编程平台(如 CodeSandbox、StackBlitz、GitPod)合作,或自建基于Web 的IDE 环境。学生无需在本地复杂配置环境,一键进入课程专属的编程空间,环境统一, 独立预配置,专注于代码本身。

(2)构建评测系统: 对于基础语法和算法练习,采用评测系统(类似OJ 平台),提供即时反馈。对于综合性项目,除了结果评测,应引入代码质量检测工具(如ESLint、StyleLint),对代码规范、性能、最佳实践进行自动化评分,培养学生编写高质量代码的习惯。

(3)引入游戏化(Gamification)机制: 设计积分、勋章、排行榜等游戏化元素。完成每日签到、观看视频、参与讨论、通过测验、提交高质量代码均可获得积分和勋章。设立“周榜”和“总榜”,激发学生的竞争意识和学习热情,有效维持参与度。

(四)建立“过程性、多元化、综合性”的学习评价体系改革“一考定乾坤”的传统评价方式,实现对学习全过程和多维能力的客观评估。

(1)强化过程性评价(占比 60%-70% ):

视频与课件学习进度 (10%) : 系统自动记章节测验与自动化编程题 (20% ): 考查基础知识点掌握情况

项目阶段性成果 (30%) ): 对综合项目的各个里程碑进行评分,包括代码质量、功能完成度、文档撰写等。论坛参与度 (10% ): 鼓励学生提问和回答他人问题,依据提问质量、回答被采纳次数等进行评分,培育学习社区。

(2)优化终结性评价(占比 30%40% ):

期末大项目/作品集评审 (20%) ): 教师组对最终项目进行评审,关注其完整性、创新性、技术深度和用户体验。

线上答辩与代码审查 (10%) : 学生在线展示自己的项目,并回答提问。教师随机抽查部分代码要求解释,考查其对代码的理解和沟通能力。

(五)构建“学习社区化、支持立体化”的课程运营与维护生态

在线课程的本质绝非静态资源的简单堆砌,而是一个有机的、动态的、需要持续投入与精心培育的“活”的生态系统。这个生态系统的健康程度直接决定了学生的学习体验、课程完成率以及最终的教学质量。因此,必须转变观念,从“课程建设者”转变为“课程运营者”,构建一个包含学习社区、支持服务和反馈迭代三大支柱的可持续生态。

(1)培育积极的学习社区: 运营课程论坛(Discourse)、QQ 群或微信群。教学团队(教师、助教)必须定期投入时间维护社区,及时回复问题,挑选典型问题组织专题讨论。鼓励并奖励学生之间的互帮互助,形成“人人皆学、处处能学、时时可学”的良好氛围。论坛用于沉淀高质量、结构化的问答内容,便于搜索和复用,形成课程知识库;而即时通讯群则用于发布紧急通知、营造轻松氛围和进行实时快速交流。

(2)提供立体化的学习支持:教学团队(教师与助教)不应是社区的“唯一答案输出机”,而应扮演引导者、激发者和守护者的角色。可设立“学员助教”或“小组长”制度,鼓励优秀学习者帮助他人,并给予其一定的积分奖励或认证证书,激发共同体内部的互助活力。除了社区答疑,应定期组织线上 Office Hour(答疑时间) 和专题直播讲座(如邀请企业工程师分享实战经验)。每周固定 1-2 个时间段,教师或助教通过视频会议软件在线“坐班”,学生可排队语音或视频连线,进行“面对面”的深度答疑,特别适用于解决项目中的复杂技术障碍。编写详尽的《常见问题解答(FAQ)》和《调试指南》,帮助学生自主解决问题。教授学生如何使用浏览器开发者工具、断点调试、console.log 等核心调试技能,授之以渔而非授之以鱼。汇总官方文档、推荐博客、技术社区(如Stack Overflow、SegmentFault)的链接,引导学生利用外部资源解决问题。

(3)建立持续迭代的反馈机制: 通过定期发放问卷、收集论坛反馈、分析学习行为数据(如视频拖拽点、测验错误集中点),精准定位课程内容的难点和痛点,作为下一次课程迭代优化的重要依据。定期(如每双周)从论坛中挑选具有普适性的典型技术难题或前沿话题,由教师或助教发起专题讨论帖或组织线上圆桌会,引导深度思辨。同时,可举办“代码秀”、“项目展示日”等轻松活动,增强趣味性和参与感。在课程中期和期末,发放匿名满意度问卷,系统收集学生对课程内容、讲师、助教、作业、平台等各方面的评价和建议。

(4)量化学习行为分析:充分利用学习管理平台的后台数据,进行深度分析,精准定位教学痛点。其中视频分析,关注视频的平均观看完成率、拖拽与回放热点图。某个视频的完成率骤降或某一段被反复回放,说明该处内容可能讲解不清或难度过大,需要优化重录或补充材料。其中测验与作业分析,统计题目的错误率。某道题目的错误率异常高,可能意味着题目表述不清或对应知识点教学效果不佳,需要反思教学策略。

路径分析: 观察学生在不同章节的停留时间和流失率,找出课程中的“困难章节”,进行重点重新布置任务

四、应用展望与总结

将上述建设思路应用于《Web 前端开发技术》在线课程,预期能够有效解决当前存在的诸多问题,打造出一门“内容新、模式活、实践强、评价准、社区热”的“金课”。这不仅能够提升本校学生的学习效果和就业竞争力,通过在线开放的形式,更能惠及更广泛的社会学习者,服务于终身学习型社会的构建。

然而,优质在线课程的建设绝非一劳永逸,它需要教学团队持续的热情、时间和专业投入,需要学校在政策与资金上的配套支持,更需要与产业界保持紧密联动。未来,可进一步探索与认证机构、企业的合作,将课程学习与行业认证相结合,增强课程的学习价值和证书含金量;同时,利用学习分析(Learning Analytics)技术,实现更精准的学情预警和个性化学习路径推荐。

总之,《Web 前端开发技术》在线课程的建设是一项复杂的系统工程。我们必须坚持以学生为中心,以产出为导向(OBE),紧跟技术发展,深度融合信息技术,不断创新教学模式与方法,才能建设出真正受学生喜爱、经得起社会检验的高质量在线课程,为培养符合数字时代要求的高素质前端开发人才奠定坚实基础。(课题来源:2025 年教育教改研究课题-项目编号JGYB2503-《Web 前端开发技术》在线课程的建设与应用)

【参考文献】

[1] 丁红,王萍.基于超星学习通的混合式教学的应用[J].西部素质教育.2020 年第11 期.

[2] 袁慧 ,柳叶.基于移动学习的大学课堂混合式教学模式研究——以超星学习通应用为例 [J] . 林区教学.2020 年第 3 期.

[3] 赵男男 ,林桂明 .基于超星学习通的混合教学模式应用研究——以《计算机应用基础》课程为例 [J] .

新一代信息技术.2022 年第6 期

【

作者简介】

陈锦锦,女,1990 年生,工程师,电子与信息技术系。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)