< 短歌行 >< 归园田居 >< 饮酒 > 联读实践研究

刘小红 杨丽民

贵州省思南中学565100

引言

简单说来,联读教学就是把两篇或者更多的文章当作主要对象,用不同的文章之间的相同之处做依据的一种阅读教学模式,它有系统性,思辨性,革新性等等特点,在高中语文教学当中运用联读教学模式,可以更新语文阅读教学的形式,也可以推动语文学科核心素养得到落实。

一、研究背景与意义

在普通高中语文教材必修一第三单元“生命的诗意”人文主题下,《短歌行》《归园田居》(其一)《饮酒》三篇古诗虽然都创作于同一乱世(魏晋南北朝),但因诗人的人生选择不同,便显现出“志士之思”与“隐士之趣”的对立。本研究以“乱世文人的诗意人生”为出发点,立足单元教学任务与学生认知特点,探索群文联读的实践路径,既是教材“阅读与写作”学习任务群的落实,又是古诗词鉴赏“从单篇解读到类文归纳”教学逻辑的探索。

(-) )教材依据:单元任务与文本价值的融合

本单元的核心任务是“掌握古诗词鉴赏方法、体悟当代价值、传承中华优秀传统文化”,让学生在诵读中感受意境,在文本中触摸诗人精神世界,尝试文学短评写作。三篇文本的联读有天然合理性:

1. 时代背景统一:都诞生于魏晋南北朝战乱频发、民生凋敝的“乱世”,曹操(东汉末年)目睹“白骨露於野,千里无鸡鸣”(《蒿里行》),陶渊明(晋宋之际)亲历政权更迭与官场腐败,共同的时代语境为“乱世文学”梳理奠定了基础;

2. 思想倾向互补:《短歌行》“周公吐哺,天下归心”显儒家入世,《归园田居》(其一)“久在樊笼里,复得返自然”践道家归隐,《饮酒》(其五)“心远地自偏”深归隐后精神,《短歌行》与《归园田居》(其一)、《饮酒》(其五)构成“仕—隐—隐之精神内核”完整逻辑链,引导学生理解乱世文人多元选择;

3. 艺术手法互鉴:《短歌行》是四言古诗,用“乌鹊南飞”“明明如月”的比兴,“周公吐哺”的典故来营造刚健雄浑的风格;《归园田居》(其一)是五言白描,用“方宅十余亩,草屋八九间”来勾勒田园图景;《饮酒》是写意手法,用“采菊东篱下,悠然见南山”来传达心境,三者的艺术特色对比,可以让学生掌握古体诗“形式服务于内容”的鉴赏规律。

(二)学情需求:认知水平与能力发展的匹配

根据皮亚杰认知发展理论,高一学生处于“形式运算阶段”,具有抽象逻辑思维和归纳演绎能力,但在古诗词鉴赏方面仍然存在不足:

1. 优势基础:学生之前学过曹操的《观沧海》《龟虽寿》,陶渊明的《桃花源记》《五柳先生传》,对“志士”“隐士”形象已有一定了解;且通过第一单元的学习,已经掌握群文阅读的方法,为联读奠定基础;

2. 现存不足:对“乱世语境如何影响文人选择”深层次的关联性理解不足、对“艺术手法与思想情感的适配性”分析不够准确、文学短评写作缺少“观点 + 文本依据 + 逻辑分析”的完整范式;

3. 发展需求:要发展“语义整合(整合三篇文本的共性与差异)”“文化理解(儒道思想对文人的影响)” “读写转化(从鉴赏到短评写作)”能力,符合语言认知规律的进阶需求。

二、联读教学的理论支撑

本研究的联读实践是基于三大理论的系统设计,而非简单文本叠加:

(一)群文阅读理论:从“单篇”到“类文”的思维转变

徐鹏在《群文阅读教学的学理审视》中认为“群文阅读的核心是‘多文本的关联性阅读,培养学生的整体思维和迁移能力’。”本研究以“乱世文人的诗意人生”作为“联读议题”把三篇文章当作“同一议题下的不同样本”,曹操代表“乱世入世者”的诗意——以功业为诗意,陶渊明代表“乱世出世者”的诗意——以自然为诗意,通过比较分析,引导学生摆脱“逐句解读”的桎梏,形成对“乱世文学情感倾向”的整体认知。

(二)课标要求:文化传承与核心素养的实践落实

《普通高中语文课程标准 (2017 年版 )》中提到:“语文教学要‘引导学生体会中华文化的核心思想理念、人文精神、传统美德’。”三篇文本联读就是让学生通过曹操“忧国忧民、求贤建功”的家国情怀、陶渊明“坚守本心、亲近自然”的生命态度,理解中华传统文化中“仕”与“隐”的辩证关系,增强文化自信和价值判断力。

(三)认知发展理论:从“已知”迈向“未知”的支架构建

皮亚杰提出“认知结构的建构需通过‘同化—顺应’来实现”,本研究以学生已有的“曹操、陶渊明形象”为“同化起点”,运用历史人口图、屠城史料等跨学科资源,引导学生“顺应”新认知(了解乱世对文人的选择);再运用高考真题训练(如2021 年全国甲卷“仕与隐”题),让学生将联读所得“迁移”到新情境,完成认知结构升级。

三、联读实践的具体路径

本研究以“问题驱动”为主线,设计“知人论世——意象赏析——情感归纳——读写实践”四个阶梯的教学路径,逐层推进教学目标的落实。

(一)一阶:知人论世:乱世语境中的人生选择比较

知人论世是古诗词鉴赏的基础,本环节采用“历史数据 + 文本印证”的方式让学生了解“选择差异的原因”。

1. 跨学科导入:感知乱世残酷

出示《中国古代历史人口变化图》,观察魏晋南北朝时期人口锐减(根据《中国军事史·历代战争年表》记载,魏晋南北朝战争达660 次),曹操《蒿里行》“白骨露於野,千里无鸡鸣”,陶渊明《归园田居》“误落尘网中,一去三十年”,问:同样是乱世,曹操与陶渊明为什么会有“仕”与“隐”的不同选择?

学生小组讨论后得出结论:曹操出身官宦世家,受儒家“治国平天下”思想影响,以“平定战乱、统一天下”为己任;陶渊明出身没落士族,经历“仕—隐—仕”的反复,因官场腐败和个性追求,最后选择“归园田”坚守本心。

2. 文本补读:深化隐士形象

引入《饮酒》(其五)“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏”,与《归园田居》(其一)“户庭无尘杂,虚室有余闲”对比,让学生发现《归园田居》侧重“行动上的归隐”(逃离樊笼),《饮酒》侧重“精神上的归隐”(心远忘俗),两者一起构成陶渊明“从身隐到心隐”的完整诗意人生。

(二)二阶:意象赏析:艺术手法与思想情感的契合

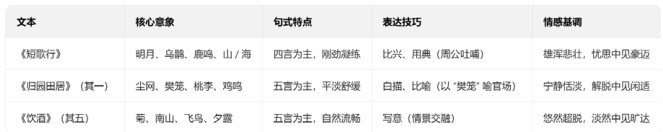

本环节围绕“意象选择、句式特点、表达技巧”展开,分析三篇文本是如何用“独特形式来传递独特情感”的,落实重点。

通过表格对比,学生能直观地看到:曹操选“明月(喻人才)、乌鹊(喻贤士) y 等大气象,搭配四言句式的刚健,传递“求贤若渴、统一天下”的壮志;陶渊明选“菊(喻高洁)、鸡鸣(喻田园生机)”等小生活,搭配五言白描的平淡,传递“亲近自然、坚守本心”的志趣。两者艺术的差异,本质是“人生选择差异”的外在体现。

(三)三阶:乱世文学中“仕”与“隐”的情感归纳梳理

本环节让学生归纳三篇文本的情感倾向,从而对“乱世文学”有整体的把握,回应教学重点“梳理教材中的乱世文学与情感倾向”

1. 情感分类:界定“仕”与“隐”的核心意义

入世型(曹操):忧愁,忧人生短暂“对酒当歌,人生几何”,忧人才难得“绕树三匝,何枝可依”,忧天下不宁“天下归心”,“忧”中有“志”,“建功立业”是诗意。

出世型(陶渊明):情感核心是“适”——归园的闲适(“久在樊笼里,复得返自然”)、心远的适意(“采菊东篱下,悠然见南山”)、守拙的自得(“守拙归园田,方宅十余亩”)以“顺应本心”为诗意。在《短歌行》中,曹操的“忧”与“志”交织,体现了他作为乱世英雄的家国情怀与功业追求;而在《归园田居》与《饮酒》中,陶渊明的“适”则彰显了他对自然与内心的回归,以及对官场与世俗的超脱。通过对“仕”与“隐”两种情感倾向的界定,学生不仅能更深入地理解三篇文本各自的诗意,还能在对比中感受到乱世中文人多元选择的背后所蕴含的文化价值与人生哲理。这种情感归纳的过程,实质上也是学生对“乱世文人的诗意人生”这一联读议题深化理解的过程。

2. 关联教材中其他乱世文学的拓展延伸

引导学生联系必修一所学,补充“乱世文学”表格(如下),完成“单篇—单元—教材”整合:

(四)四阶:读写实践:文学短评写作范式构建

本环节针对教学难点“掌握文学短评基本范式”,设计“情境任务 + 真题训练”,完成“从读到写”。

1. 情境任务:真实语境中的写作实践探索

创设“文学社‘诗意人生’栏目征稿”情境,让学生从曹操、陶渊明中任选一位,结合三篇文本(《短歌行》+《归园田居》 + 《饮酒》),以“生命、选择、追求、诗意”为关键词,写一篇200 字左右的文学短评。

教师提供写作范式:观点句(XX 的诗意人生是……) + 文本依据(结合诗句分析选择与追求)+ 总结句(他的选择给当代的启示)。

示例片段:“陶渊明的诗意人生是‘以隐守心’,他生于乱世,不愿受‘尘网’‘樊笼的束缚,毅然决然‘归园田’躬耕(《归园田居》),更是以‘心远地自偏’的超脱,在‘采菊东篱下’的日常中寻得心灵的安宁(《饮酒》)。这份‘守拙’的选择既是反抗乱世,又是守护生命本真——诗意不是功业,是顺从本心的从容。

2. 高考语境下真题训练的能力迁移研究

选 2021 年全国甲卷《和南丰先生出山之作》题,让学生思考“曾巩是如何处理‘仕’与隐’的关系的”,并与曹操、陶渊明作比较。学生经过训练发现:曾巩“未能与世全无意,起为苍生试一鸣”的选择,是“仕隐兼容”的第三种可能性,加深对“人生选择多元性”的认识,也印证了联读所得的迁移意义。

四、教学实施效果与反思

1. 知识层面:学生能够准确把握“魏晋南北朝乱世背景”,准确对比曹操与陶渊明的“仕隐选择”,准确把握“意象—手法—情感”的鉴赏逻辑;

2. 能力层面:85% 的学生可以写出符合范式的文学短评,70% 的学生可以自己梳理出“乱世文学”的表格,这体现了“语义整合”和“读写转化”的能力有所提高;

3. 素养层面:学生在乱世史料和诗人选择的关联中强化了“生命意识”和“文化理解”例如课堂发言时说“曹操的‘天下归心’和陶渊明的‘归园田’,都是乱世里对‘诗意人生的坚持,只是方法不一样。

4. 反馈层面:通过课后问卷调查和小组讨论,学生普遍反映对联读教学模式感到新鲜和有趣,认为这种教学方式帮助他们更好地理解了古诗词之间的联系和差异,提高了学习的积极性和参与度。

(二)反思与改进方向:问题与不足

1. 时间分配不合理,“意象赏析”环节因为学生对“周公吐哺”“乌鹊南飞”的典故的赏析花费时间过长,所以“读写实践”环节时间紧促,一些学生的短评没有得到充分的修改。2. 忽视个体差异:部分基础薄弱学生对“儒道思想影响”仍不太清晰,要设计分层任务(给基础薄弱学生提供“思想影响”思维导图支架)。

3. 拓展深度不够:对于“诗意人生的当代价值”探索不够深入,可以增加“当代人如何寻找‘诗意人生’”的讨论,例如“李子柒田园视频”“当代青年职场选择”等,使文本与现实更加紧密相连。

4. 反馈机制不健全:在教学实施过程中,缺乏一个有效的即时反馈机制来及时了解学生的学习情况和困难,这可能导致一些问题未能及时发现和解决。未来可以引入在线问卷、小组讨论反馈等方式,以便更全面地收集学生的意见和建议。

5. 技术融合待加强:虽然本研究采用了跨学科导入和多媒体资源,但在技术与教学的深度融合方面仍有待提升。可以考虑引入更多先进的教育技术工具,如 AR/VR 体验、在线互动平台等,以增强学生的学习兴趣和参与度。

结语

总之,《短歌行》《归园田居》(其一)《饮酒》的联读,是古诗词鉴赏方法的联读,也是“乱世中生命如何诗意栖居”的联读。学生不仅能学到“知人论世、赏析手法”的硬核技能,还能领悟“坚守本心、选择价值”的软性素养,这就是中华优秀传统文化给当代青年的深刻启示。

参考文献

[1] 程丽华. 诗意人生的不同选择:《短歌行》《归园田居(其一)》联读教学设计[J].中学语文教学 ,2024(10):68-71.

[2] 温振堂, 魏明奇. 教文教人,以文化人:部级精品课《〈短歌行〉〈归园田居(其一)〉联读》品鉴 [J]. 语文教学通讯 ,2024(25):60-63.

[3] 桑进林 . 课程是可以体验的:以教学《短歌行》《归园田居(其一)》为例 [J]. 中学语文 ,2024(10):110-112.

[4] 张雪婷 .《短歌行》《归园田居(其一)》群文阅读教学设计 [J]. 语文新读 写 ,2024(02):60-63.

[5] 邓俊杰 , 曾奇 . 英雄与隐士的人生选择:《短歌行》《归园田居(其一)》群文阅读课堂实录与评析 [J]. 湖南教育 (D 版 ),2023(08):62-65.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)