市政装配化桥梁墩梁一体化架设施工关键技术

林志伟

广东 化州 525100 身份证4409821991****4072

1 工程概况

本项目为某城市中心区域快速路改造工程中的一段高架桥,全长1.2km,标准桥宽25.5m,双向六车道,设计时速80km/h。桥梁采用 30m 跨径预制小箱梁,矩形实体桥墩(墩高8~15m),钻孔灌注桩基础。工程面临工期紧张(6 个月主线完工)、交通组织复杂(桥下主干道车流量大)、环保要求高(严控噪音粉尘)等挑战。传统现浇方案难以满足需求,故采用全预制装配式结构,并创新应用“墩梁一体化”架设技术,以缩短工期、减少干扰并保证质量。

2 施工方案比选与结构设计

2.1 施工方案比选

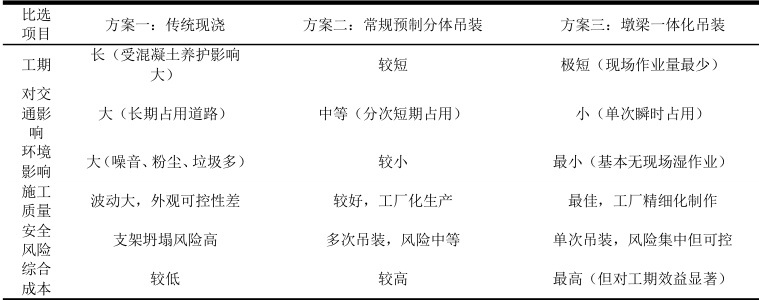

针对本工程,提出了三种施工方案进行比选(表1):方案一运用的是传统现浇施工的方式,需要搭设满堂支架,在现场开展绑扎钢筋以及浇筑混凝土等作业,其工期相对比较长,且在现场会造成比较大的污染情况。方案二属于常规预制分体吊装,具体来讲,墩身、盖梁、主梁均先在工厂完成预制,而后在现场进行吊装操作,如此一来能够缩短施工周期,但对于预制的质量方面有着较高的要求。方案三采取的是墩梁一体化整体吊装的做法,即将盖梁与主梁预制成为一个整体模块,而墩身则预制为独立模块,进而在现场能够实现快速安装。虽然方案三在初始预制以及吊装成本方面是最高的,但是它在工期、环保以及社会效益这些层面都有着显著的优势,尤其契合市中心区的项目,所以最终确定将方案三当作实施的方案[1]。

表1 方案比选表

2.2 一体化结构设计

本工程所涉及的墩梁一体化结构在设计上运用了两大预制模块。其下部是矩形实体墩身模块,该模块底部借助灌浆套筒和承台相连,而顶部则预先留出了预应力孔道以及剪力键槽口。至于上部,是将盖梁与 3 片小箱

梁预先制成为“π”形的整体结构,在盖梁内部预先埋入了预应力管道,并设置了与之匹配的剪力键。在关键连接部位采用的是“剪力键 + 后张预应力”这种刚性体系(可参照图1),具体而言,多齿剪力键能够实现吊装过程中的导向作用,同时在运营期间也能起到抗剪的功效,竖向预留的孔道可供精轧螺纹钢筋穿入,在张拉后进行灌浆操作,如此便形成了墩梁固结的状态,进而可以共同去承受弯矩。这样的设计不但能够对吊装精度予以确保,而且还能保障结构整体的受力性能。

3 桥梁墩梁一体化架设施工关键技术

3.1 一体化预制构件的精细化设计与连接技术

构件预制时的精度情况,会对施工质量产生直接的影响作用。在施工中,预应力孔道、吊装孔、剪力键等所有的预埋件,其误差都必须严格把控在±2mm 范围以内。要运用C50 以及比C50 强度更高的高性能混凝土,同时还要采用高精度的钢模,通过这样的方式保证清水混凝土能够达到理想的效果。在连接节点的设计方面,以“剪力键+后张预应力”作为核心要点[2]。计算预应力筋,确保在最大弯矩作用下,接缝界面处有足够的压应力储备,防止开裂。计算公式为:

1 1≥(γ0*M) / (Aps∗ fps * d)

式中,n-所需预应力筋数量; γ0 结构重要性系数(取 1.1);M-墩底截面最不利弯矩设计值(N·mm);Aps-单根预应力筋的截面积(mm²);fps-预应力筋的抗拉强度设计值(N/mm²);d-预应力筋合力点至截面受压边缘的距离(mm)。

通过计算,本工程每个墩柱配置了 12 根Φ32mm 的精轧螺纹钢筋(PSB

3.2 重型构件的高精度、安全吊装与稳定控制技术

针对 350 吨一体化梁段吊装,运用自平衡式钢扁担梁吊具保障多个吊点的受力能够达到均匀的状态。在吊装的整个过程当中,需要严格落实几个关键的步骤:试吊(离地 30-50cm 静置 15 分钟检查)、平稳翻身、缆风绳辅助姿态调整、1m 高度暂停微调对位等关键步骤。吊装稳定性验算采用简支梁模型:

8 (2)

8 (2)

其中:Mmax- 吊装时梁体最大弯矩;q-梁体自重均布线荷载;L-吊点之间的距离

通过验算,确保吊点间距 L 设置合理,使Mmax 小于梁体允许弯矩[M]。全过程专人指挥,确保精准对接剪力键,实现安全高效吊装。

4 结语

市政装配化桥梁墩梁一体化架设技术展现了工业化建造的先进性,成功解决城市桥梁建设的工期、环保和交通矛盾。本工程实践表明:该技术实现单跨结构数小时快速施工,质量优于传统现浇;通过数字化模拟和高精度控制确保"毫米级"安装精度;科学吊装设计保障施工安全。随着预制成本降低和设备升级,该技术在大跨径工程中应用前景广阔,未来结合智能技术将实现无人化施工。作为绿色可持续发展的关键技术,值得在适宜项目中推广应用。

参考文献:

[1] 余茂 峰, 杨屾 , 李闯 , 等. 刚构 桥梁 墩梁 结合 部的 拓扑 优化 及拉 压杆 模型[J]. 公路 交通 科技,2022,39(11):70-75+83.

[2]刘金栋.市政装配化桥梁墩梁一体化架设施工技术探讨[J].交通世界,2022,(21):54-56.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)