基于初中化学学科核心素养的课堂作业设计案例研究

杨娇 刘佳

固安县第四中学 065500

一、引言

初中化学核心素养是学生在化学学习过程中形成的关键能力与必备品格,其核心维度包括“化学观念”“科学思维”“科学探究与实践”“科学态度与责任” 。课堂作业作为连接课堂教学与课后巩固的重要桥梁,是落实核心素养的重要载体。传统化学复习课作业往往侧重知识记忆与重复训练,难以有效培养学生的高阶思维与实践能力。

“碳和碳的氧化物”包含三种碳单质、二氧化碳和一氧化碳的性质与用途、实验室制取二氧化碳及碳循环等内容,是人教版初中化学教学中的重要专题。本文以该专题为例,探索如何通过课堂作业设计,将核心素养的四个维度融入具体任务,实现“知识巩固—能力提升—素养内化”的递进式培养。

二、核心素养与课堂作业设计的关联逻辑

(一)化学观念

化学观念包括元素观、微粒观、变化观等,是学生对物质组成、结构、性质、变化规律的基本认识。在“碳和碳的氧化物”专题中,需通过作业引导学生建立“结构决定性质,性质决定用途” “物质变化伴随能量转化”等观念。例如,通过碳单质(金刚石、石墨、C60)的结构差异分析其性质不同,理解物质微观结构与宏观性质的关联。

(二)科学思维

科学思维包括比较、分类、推理、建模等,是学生基于实际证据进行分析、归纳、推断的能力。作业设计需通过实验现象分析、物质转化逻辑推导等任务,培养学生的逻辑思维与模型认知能力。例如,通过对比二氧化碳与一氧化碳的性质差异,归纳两者的鉴别方法,构建“性质差异—鉴别思路”的思维模型。

(三)科学探究与实践

科学探究与实践包括提出问题,猜想假设、设计方案、进行实验,处理数据等,是

学生通过实验设计、实验操作、分析现象从而解决实际问题的能力。作业需设计探究性任

务,如二氧化碳制取装置的优化、反应产物的检验等,引导学生体验科学探究的完整过程。(四)科学态度与责任

科学态度与责任包括严谨求实的科学态度、环保意识、可持续发展意识等,是学生对社会、环境的责任感。作业设计需结合二氧化碳的温室效应、一氧化碳的毒性等内容,引导学生关注化学与社会的联系,形成可持续发展观念。

三、“碳和碳的氧化物”专题作业设计案例

本案例以“碳和碳的氧化物”复习课导学案为载体,采用“基础巩固—综合应用—拓展创新”的分层设计思路,每个层级对应不同的核心素养目标,形成梯度化的作业体系。(一)设计目标

1. 巩固碳单质、二氧化碳、一氧化碳的性质与用途,掌握二氧化碳的实验室制取方法,建立系统的知识网络。

2. 通过小组实验探究,培养学生的科学思维与探究能力。

3. 结合碳循环与环境问题,增强学生的环保意识与社会责任感。

(二)分层作业设计与素养落实(1)典型题目设计:

题1:选择题(考查碳单质的用途与性质对应关系)

C60 可用作超导材料 B. 木炭可用作电池电极墨可用于制铅笔芯 D. 金刚石可用于裁玻璃【设计逻辑】通过碳单质的用途反推其性质,强化“性质决定用途”的观念。

题2:填空题(考查碳单质的变化与结构)

石墨在一定条件下可转变为金刚石,该变化属于 _(物理 / 化学)变化;碳单质物理性质存在差异的原因是【设计逻辑】通过同素异形体的转化,理解“微观结构决定宏观性质”的微粒观;通过化学变化与物理变化的判断,强化变化观。

题8:实验题(二氧化碳的溶解性实验)

向收集满二氧化碳的软塑料瓶中加水,旋紧瓶盖后需进行的操作是 _ ____,观察到的现象是 结论是【设计逻辑】通过宏观现象(塑料瓶变瘪)推导微观本质(二氧化碳溶于水),建立宏观与微观的联系。

(2)设计意图:通过基础题梳理核心概念,强化对物质性质、变化及用途的认识,落实“化学观念”

(3)素养落实路径:通过物质性质与用途的对应、微观结构与宏观性质的关联、实验现象与本质的推导,帮助学生构建元素观、微粒观、变化观等化学观念,形成对物质世界的系统性认识。

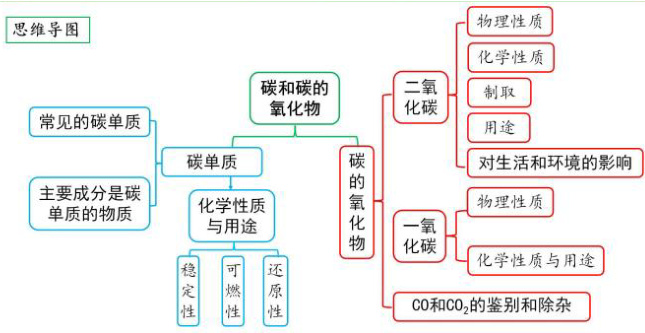

进行知识小结:构建思维导图设计意图:通过知识基础简单练,回顾本单元重要知识点,然后整合零散知识,引导学生将知识结构化,构建思维导图,落实“科学思维”素养。

(1)典型题目设计:

题1:判断题(实验现象与结论的匹配)

判断“下层蜡烛先熄灭”能否证明二氧化碳密度比空气大且不支持燃烧。【设计逻辑】要求学生分析实验现象与结论之间的逻辑关系,判断证据的充分性,培养证据推理能力。

题4:物质除杂题

除去 CO₂ 中混有的少量 CO,可采用的方法是 ______;除去 CO 中混有的少量

CO₂,可采用的方法是【设计逻辑】通过分析两种气体的性质差异(如CO 的还原性、CO₂ 与碱的反应性),

归纳除杂的基本原则(不增、不减、易分离),构建“性质差异—分离方法”的思维模型。题5:综合实验分析

蜡烛在盛有澄清石灰水的钟罩内燃烧,观察到的现象及原因分析。

【设计逻辑】整合燃烧条件(氧气消耗)、二氧化碳性质(使石灰水变浑浊)、压强变化(钟罩内液面上升)等知识,培养综合分析与逻辑推理能力。(2)设意计图:通过综合题整合零散知识,引导学生运用比较、推理、建模等思维方法解决问题,落实“科学思维”素养。(3)素养落实路径:通过实验现象与结论的逻辑匹配、物质转化的规律归纳、复杂问题的拆解分析,引导学生形成“现象—证据—结论”的推理链条,掌握比较、分类、建模等科学思维方法。

4. 专题知识拓展练:提升科学探究与实践能力,渗透科学态度与责任

(1)典型题目设计:

题1:碳和碳的化合物转化关系探究

已知碳和碳的化合物转化关系图,推断物质X( CO2) 的化学式,写出 X 的工业用途(如灭火、制汽水),并分析Y(如碳酸盐)与盐酸的反应方程式。【设计逻辑】通过物质转化网络构建碳循环模型,联系实际用途,培养模型认知能力与社会责任感。

题2:碳与氧化铜反应产物的探究

提出假设(产物为 CO、CO₂ 或两者混合物),设计实验方案(用磷钼酸试纸检验CO,澄清石灰水检验CO₂),分析实验缺陷(CO 污染空气)并提出改进措施。【设计逻辑】引导学生经历“提出假设—设计方案—验证结论—反思改进”的探究过程,培养实验设计能力;通过分析CO 的毒性及处理方法,渗透环保意识。

计算题:大理石样品纯度测定

已知大理石与稀盐酸反应前后的质量差(CO₂ 质量),计算样品中碳酸钙的质量分数。【设计逻辑 】通过定量计算将化学方程式与实际应用结合,培养数据处理能力与严谨的科学态度。(2)设计意图:通过探究性实验设计、物质转化推断、定量计算等拓展题,培养学生的科学探究能力,结合实际问题渗透社会责任,落实“科学探究与实践”“科学态度与责任”素养。(3)素养落实路径:通过完整的探究任务设计,引导学生掌握科学探究的基本方法;通过联系实际问题(如矿石纯度测定、环境污染治理),培养学生运用化学知识解决实际问题的能力,增强社会责任感。

(三)作业评价设计

为实现核心素养的有效评价,采用“三维评价体系”:1. 自评:学生根据“熟练掌握 / 基本掌握 / 有待提升”三级标准进行自我诊断,重点反思知识掌握与思维过程的不足。

2. 互评:小组内交流作业思路,通过讨论完善答案,培养合作学习能力。3. 师评:从“知识准确性、思维逻辑性、探究创新性、责任意识”四个维度评价,关注核心素养的达成度。例如,对探究题的评价侧重实验设计的合理性与环保意识的体现。

四、作业设计的特色与反

(一)特色分析

1. 素养导向明确:每个层级的作业均对应核心素养的具体维度,避免“题海战术”,实现知识复习与素养培养的有机统一。例如,基础题培养学生化学观念,综合题强化学生科学思维,拓展题提升学生探究能力与责任意识。

2. 分层递进设计:从基础到拓展,难度逐步提升,兼顾不同认知水平的学生。基础题确保全体学生掌握核心知识,拓展题满足学有余力的学生深入探究,体现“因材施教”理念。

3. 情境化与实践性:作业融入生活实例(如蜡烛燃烧、大理石纯度测定)和社会问题(如温室效应),增强作业的现实意义,激发学生的学习兴趣。

(二)改进方向

1. 增强探究开放性:可设计更多开放性问题,如“设计家庭制取二氧化碳的方案”,鼓励学生结合生活材料创新实验,提升实践能力。2. 融入跨学科元素:结合生物学科的碳循环、物理学科的气体密度等知识,设计跨学科作业,培养综合素养。3. 利用数字化工具:借助虚拟实验平台(如模拟二氧化碳的性质实验),丰富作业形式,突破时空限制。

五、结论

核心素养导向的课堂作业设计需以知识为载体,以素养为目标,通过分层任务、情境创设、探究活动等形式,将抽象的素养要求转化为具体的学习任务。本文以“碳和碳的氧化物”专题复习为例,展示了如何通过“基础巩固—综合应用—拓展创新”的作业体系,落实化学观念、科学思维、科学探究与实践、科学态度与责任四大核心素养。实践表明,此复习课的课堂作业设计促进了学生的化学学科核心素养的建立,为初中化学复习课课堂作业设计提供了有价值的引导。未来,需进一步探索课堂作业评价与核心素养的匹配度,完善“教—学—评”一体化体系,确保核心素养培养的连贯性与有效性。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部 . 义务教育化学课程标准(2022 年版)[S]. 北京 : 北京师范大学出版社,2022.

[2] 王晶 , 郑长龙 . 义务教育教科书·化学(九年级上册)[M]. 北京 : 人民教育出版社 ,2021.

[3] 吴星 . 化学核心素养的构成与教学实现 [J]. 化学教育 ,2019(1):4-8.

[4] 李娟 . 基于核心素养的初中化学作业设计策略研究 [J]. 中学化学教学参考 ,2020(6):32-34.

第一作者:杨娇 中小学一级教师 第二作者:刘佳 中小学一级教师 " 廊坊市教育科学规划基础教育重点专项项目资助(课题编号JCJY202429)"

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)