活态传承视域下非遗文化与聋校育人体系的融合路径与实践探索

郝海超

山东省潍坊聋哑学校,261021

非物质文化遗产(简称“非遗”)是中华优秀传统文化的重要组成部分,具有独特的代表性和传承性,蕴藏着中华民族的精神和智慧[1]。2021 年,中央人民政府发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》,提出“健全非物质文化遗产保护传承体系”[2] 的工作要求,助力非遗传承。校园是非遗文化枝叶生长的新“栖息地”[3]。而活态传承理论强调非遗作为“以人为本的活态文化遗产”,需通过人的实践参与实现动态延续,这一核心要义与聋校育人体系高度契合。

对听障学生而言,其视觉感知与动手能力突出的认知特点,与非遗技艺的实践性、具象性天然适配。深入挖掘地方非遗文化资源,将非遗融入聋校育人体系之中,既能丰富听障学生手工艺课程的教学内容和教学实践,也有助于活态化创新与传承当地的优秀传统文化。本研究以山东省潍坊聋哑学校为例,聚焦听障学生成长需求,从课程、教师、就业、融合等维度,探究活态传承视域下非遗文化与聋校育人体系的融合路径与实践成效,为特殊教育领域的非遗传承提供实践参考。

一、课程体系构建:以认知适配为核心,搭建非遗学习阶梯

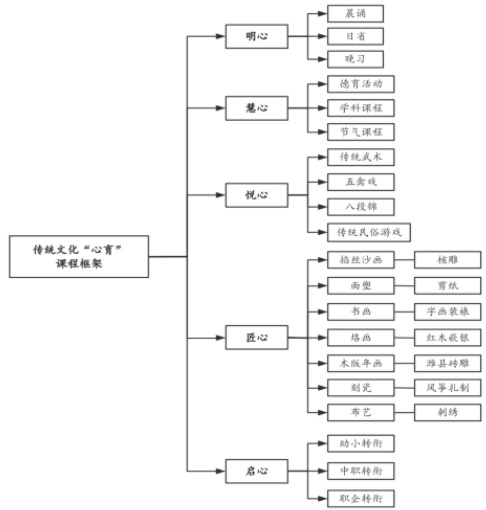

活态传承的核心在于通过系统性实践实现文化延续,课程作为教育的核心载体,是非遗融入聋校育人体系的基础。学校结合听障学生认知特点,构建了“全学段进阶 + 动态实践”的传统文化“心育”课程体系(见图1)。本课程遵循“基础认知—技能深化—职业定向”三阶逻辑,学前至 6 年级以非遗故事、简易纹样模仿为切入点,培养文化感知与手部精细动作;7-9 年级及中专低段系统引入红木嵌银、核雕等 14 项非遗技艺,强化规范性训练;中专高段则聚焦技艺创新与市场化转化,开设“非遗文创设计”等应用型课程,引导学生从“学习者”向“创作者”转变。采用跨年级选课走班制,每周设置“非遗技能学习日”,保障学生自主选择与深度参与。这套课程体系既确保了非遗技艺的系统性传承,又通过学生的持续参与让文化基因融入成长过程。

图1 传统文化“心育”课程框架

二、教师赋能:以学生成长需求为导向,打造非遗教学团队

教师作为传承活动的组织者与引导者,是活态传承落地的关键。学校通过“内外联动、师徒共进”机制,打造兼具非遗技艺与特教能力的双师型队伍。一方面,实施“能工巧匠进校园”工程,引进国家级工艺美术大师王一君等27 名非遗传承人担任校外导师,通过“双师课堂”模式,由传承人传授技艺精髓,校内教师负责手语翻译与特教适配。另一方面,推动校内教师专业成长,支持教师参与技艺培训与资格认证,目前已有21名教师成为“双师型”教师,6人获评“潍坊市工艺美术大师”。依托“大国工匠工作室”,以师徒制推动教师与传承人深度合作,形成“教学相长、技艺共进”的成长生态。

三、就业衔接:以学生社会融入为目标,构建非遗职业路径

活态传承的终极价值在于让非遗成为学生立足社会的“工具”,学校通过“产教融合、校企协同”,将非遗技艺转化为听障学生的就业能力,实现传承与生计的统一。学校联合潍坊市文旅局、工艺美术协会及企业,构建“校园实训—基地孵化—市场就业”闭环。职业教育阶段增设“非遗创业指导”课程,覆盖市场分析、成本核算等实用内容,引导学生从“技艺学习者”转变为“市场参与者”。近五年, 60% 的毕业生进入非遗相关行业,部分学生自主创业,使非遗成为“安身立命之本”。这种“技艺—职业—传承”的贯通模式,让非遗在当代社会焕发实用价值。

四、融合实践:以学生社会参与为纽带,拓宽非遗传承场景

活态传承需要开放的生态,学校通过“普特互动、校社联动”,让学生在社会参与中深化非遗认知、增强融入信心。在普特融合方面,与潍城区实验小学、锦绣学校、玉清中学等普通学校开展“非遗共研”,听障学生进校展示技艺,普通学生体验非遗课程,通过共同创作增进理解。在校社联动方面,学生作品参与“潍坊文展会”等大型活动。这些活动既扩大了非遗传承范围,又帮助听障学生通过文化实践融入社会。

五、育人成效:学生全面发展与非遗传承的双向赋能

非遗与育人体系的融合实现了双向价值:在学生成长层面,职业阶段学生均掌握至少 1 门传统技艺,近 50 名学生被潍坊市博物馆文物修复、华艺雕塑等单位录用,21 人获“潍坊市工艺美术大师”等称号;文化认同与社会参与显著提升,学生在国际风筝会、东亚文化之都开幕式等活动中参展 500 余人次,获国学小名士称号 10 余人次,传统文化类获奖累计 200 余人次;学生作品通过线上售卖、义购获款7 万余元,既展现技艺价值,又增强社会归属感。在非遗传承层面,听障学生成为非遗新传承人,其创新实践为传统技艺注入现代活力,形成“学生发展—非遗延续”的良性循环。

六、结语

潍坊聋哑学校的实践表明,活态传承视域下非遗与聋校育人体系的融合具有显著价值:以认知适配为核心的课程体系让非遗“可学”,以教学适配为重点的教师团队让非遗“可传”,以社会适配为目标的就业链条让非遗“可用”,以社会参与为纽带的融合场景让非遗“可延”。这一模式助力听障学生实现“厚德明理,有一技之长”,为非遗传承注入新动能。

参考文献

[1] 谢白杨,卿斐 . 传统手工艺与非遗传承艺术教育[J]. 山西财经大学学报,2023(z1):217-219.

[2] 新华社 . 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 [EB/OL].(2021-03-13)[2024-06-06].https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

[3] 李舒妤 . 非遗文化传承的教育路径研究[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版),2023(3):191-195.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)