城乡融合环境背景下的人居环境治理系统构建

罗妮 沈竹 王巍 谭柏渊

湖南师范大学工程与设计学院

一、引言

城乡融合不是把乡村变为城市,而是把城与乡视为地位平等、功能互补的共同体,在保留各自特色的前提下促进资源与文化双向流动,构建新型城乡关系 [1]。而乡村人居环境治理系统的构建是社会转型的趋势,也是城乡融合的必由之路。

国际经验显示,系统性的乡村环境规划是提高资源利用效率、实现可持续发展的关键 [2]。日韩实践进一步证明,激发农民主体性与改善其精神面貌,是亚洲乡村可持续振兴的核心策略 [3]。在国内,乡村建设已被置于社会主义现代化建设的重要位置,改善农村人居环境成为实施乡村振兴战略的关键一环 [4]。

人居环境系统治理必须回归“人”这一核心。一方面,要强化治理主体作用:通过提升村干部与村民的参与度,构建“治理共同体”,激活基层社会活力;明确村民是环境问题的首要解决者,缺乏其深度参与,整治成果难以持续  。另一方面,要以提升人居环境品质为抓手,通过改善居住环境、完善基础设施、优化公共服务及传承乡村文化,重塑村民的归属感与认同感,进而吸引并留住人才。

。另一方面,要以提升人居环境品质为抓手,通过改善居住环境、完善基础设施、优化公共服务及传承乡村文化,重塑村民的归属感与认同感,进而吸引并留住人才。

综上所述,面对当前城乡发展不平衡、乡村内生动力不足等现实挑战,必须坚持以人为本,将改善人居环境作为切入点,通过激发乡村活力、促进产业融合、完善治理体系,最终实现城乡资源的优化配置和乡村全面振兴的目标。然而,目前乡村人居环境研究忽视整体观。因此,本文运用系统理论,以湘西龙山县尖岩村人居环境治理建设实践探索人居环境治理的系统构建,从而促进城乡融合的发展。

二、理论基础:人居环境治理的系统论视角

2.1 人居环境治理的系统观

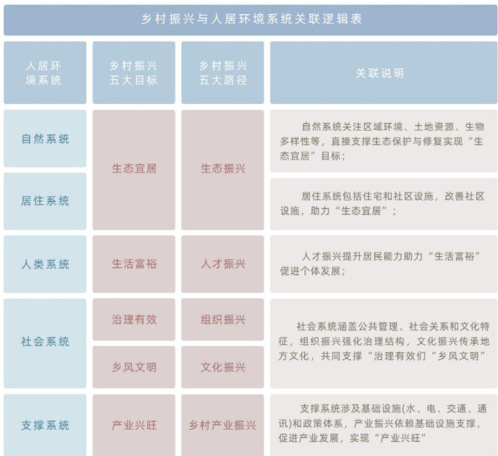

在乡村振兴的背景下,规划和建设人居环境需具备系统观念。本文将“五大振兴目标—五大振兴路径—五大人居环境系统”整合成一个以“目标-路径-载体”为核心的三维耦合有机整体。其中,产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕这五大目标决定了功能导向;产业、人才、文化、生态、组织振兴这五大路径提供了行动工具;自然、居住、人类、社会、支撑这五大系统构成了空间与组织载体。三者相互支撑、协同演进,共同形成乡村振兴人居环境的系统化解决方案。

表 1 乡村振兴与人居环境系统关联逻辑表

2.2 人居环境治理的系统特征

2.2.1 整体性与关联性

在整体性方面,人居环境治理每个子系统不仅各自承担特定功能,还通过紧密地相互作用,共同构成一个有机整体。例如,自然系统提供的生态资源,如土地和水源,是产业兴旺的基石;

在关联性方面,乡村振兴与人居环境系统密切相关,这种关系不

仅表现在子系统与目标、路径之间的明确对应,还在于彼此复杂深刻的互动和影响。

2.2.2 层次性与动态性

在层次性方面,例如“生态宜居”,它构成了系统运作的最高设计层面,是各个子系统协调运行后期望实现的总体结果,归属于目标层。五大途径之一,如“生态振兴”,则是在路径层次上提供详细的实施策略和行动指南,以实现这些目标。

在动态性方面,这个“系统—路径—目标”的三维协作结构并不是一个固定不变、一次性完成的计划,而是一个不断适应、循环改进和调整反馈的开放过程。

三、系统论视角下尖岩村人居环境现状诊断

尖岩村坐落在湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县北部,隶属于兴隆街道的管辖范围内,北面是燕山村,东侧连接双龙桥村。这个村庄占地206.42 公顷,主要由土家族和苗族居住。

3.1 自然系统问题

该村的自然生态系统保存良好,山林、农田、水库共同构成了一幅充满生机的农业生态画卷。随着生活水平的提升以及消费习惯的变化,尖岩村的生活垃圾量明显增多。从厨房里的剩余瓜皮果核、一次性包装袋和饮料瓶,到被丢弃的农膜和旧家具,过去人们随意丢在房前屋后、沟渠边习惯,正在严重影响村庄的美观和公共健康。

3.2 居住系统现状问题

在建房之前,土家族人通常倾向选择地势高的地点,正面临水而背靠山脉,位置为北面朝南。同时,场地的选择需要注意后面的山势坚稳,两侧要有支撑。如果有不足,通过种植竹木进行填充,或设置厢房、牲畜棚舍、碾磨房等建筑进行补全。如果屋前能看到白岩山,那就进行植树造林,将其隐藏起来。

村庄里,大部分建筑都修缮得很好,几乎看不到破败的景象。然而,建筑风格各异,缺乏协调一致,公共活动场所也显得不足,绿化景观呈现碎片化。

3.3 人类系统现状问题

尖岩村的人才系统现状令人担忧,正面临技能缺乏、本地人才短缺、高水平人才流失严重以及对优秀人才吸引力不足的问题。此外,该村还缺乏支持人才充分发挥作用的基础环境和有效机制。

3.4 社会系统现状问题

在社会系统方面,尖岩村缺乏能够引起共鸣的独特文化标志,导致其特色不够突出。

该村庄的历史和传统农耕文化缺少一个集中的、专业的和便于参观的展示平台,面临文化传承中断的风险。

现在的村庄在满足老年人的精神文化需求以及照顾留守儿童的课后看护和成长引导方面存在不足。

3.5 支撑系统现状问题

该村的基础设施如水电和交通状况较好,但产业结构较为单一,以第一产业为主要发展方向,目前村里没有涉及第二和第三产业的建设。现阶段,农业的重点是栽培稻谷、玉米、甘薯,以及多种蔬果。主要的经济作物包括百合、脐橙及黄金茶等。畜牧业主要涉及饲养鸡、鸭、羊、牛等各种家禽和家畜。

四、系统论指导下的尖岩村人居环境治理方案设计

尖岩村人居环境治理设计以“崇文尖岩”为核心驱动力,将自然、居住、人类、社会、产业五大子系统串联成一张动态演进的乡村振兴网络:先通过“文”美村——修复乡土植被、整治建筑风貌、建设美丽屋场与健身广场,夯实生态与空间基底;再以“文”化人——联合职业院校育才、实施“农民大学生计划”、设立乡贤馆与创业孵化基地,激活人才内生动力;进而以“文”培元——塑造“父子情深”文化IP,打造老年之家、童伴之家及书院,传承乡土文化;随后以“文”铸魂——党建引领合作社建支部、优化党员结构、组建志愿服务队,织密治理共同体;最后以“文”弘业——依托五大产业基地、十大特色农产品、六大旅游产品与五个主题餐厅,打通一二、三产业融合链条。由此,形成“生态筑基—空间提质—育才引智—文化传承—产业赋能”的闭环路径,让人居环境建设随系统反馈持续迭代,实现乡村全面振兴。

4.1 自然系统:以“文”美村,生态筑基

4.1.1. 资源保护

把森林、农田和水域看作相互联系的生命整体,进行统一规划和协调保护。继续以预防为主,严格控制污染源和人为干扰,划定并保护生态红线,禁止任何破坏性活动,严格管理水源地并加强水质监测。

4.1.2. 生态治理

为了达到尖岩村生活垃圾分类处理全面覆盖的目标,将垃圾划分为四种类型:有机废物、可回收材料、有害垃圾及其他杂项垃圾。对于单户家庭产生的有机废物,使用小型旋转堆肥箱进行处理,以便将这些有机废物转化为肥料。客流量高的民宿通过“旋转堆肥箱结合蚯蚓养殖”的方式处理废料。

4.2 居住系统:以“文”美村,空间提质

4.2.1. 美丽屋场建设

建筑整治原则:(1)尊重现状,实事求是。 避免大拆大建,建筑装饰以简单的改造方式为主避免过度投资,重要建筑有针对性地提出改造措施,重点改造。(2)分类整理,分级控制。根据不同形式的建筑,提出屋顶、墙面、栏 杆、门、窗等元素的改造。(3)尊重现状土地的权属。保留院内围墙、庭院,并以改造修缮为主,主要对庭院、围墙、院门进行整治。(4)协调风貌。 建筑材料建议就地取材,突出地方特色。

在建筑风貌整治方面,将对现状建筑实施包括门窗更换在内的风貌整治,并提取当地土家族、苗族建筑特色元素融入方案,以彰显民族地域特征;同时,加强对新建建筑的风貌引导,要求其设计方案必须结合尖岩村现有建筑风格与地域民族特色。针对建筑周边环境,将规范电力、电信、广播电视等线路架设,严禁随意拉线;保持墙面整洁,禁止随意张贴广告;并加强房前屋后及公共区域的绿化工作。对于院落环境,鼓励村民积极美化自家庭院,建议采用植物造景与硬质铺装相结合的方式进行布置,同时避免大面积使用硬质铺装。

4.2.2. 公共空间建设

目前着重建设一个景观亮点工程村委周边景观工程,形成示范标杆和一个居民活动广场设计,结合现有的生态大树景观形成居民活动聚集的广场。

4.3 人类传统:以“文”化人,育才引智

4.3.1. 人才技能提升

组织村庄人才培训,协调职业院校面向当地开展家政服务、机械维修、农副产品加工等方面的公益职业技能培训,提升村民技能水平。

4.3.2. 人才培育

充分发挥湖南省教育厅帮扶单位文化教育的优势,利用崇文书院建设,规划专家大师工作室及振兴大讲堂,在育出“田秀才”,招来“归乡雁”做出成效。开展村庄人才培养,争取“农民大学生计划”项目支持,提升村民学历层次。实施定向人才计划,全力支持初、高中毕业生选报定向计划,着力培养一支能够胜任乡村振兴工作的本土化人才。

4.3.3. 人才吸引

努力营造有利环境,建立乡贤馆和大学生返乡创业基地,构建乡村互联网直播平台,鼓励当地高校毕业生回家乡进行创新创业活动。

4.4 社会系统:以“文”培元,文化传承

4.4.1. 文化 IP 打造

利用尖岩山上的两座山峰一大一小,前后相依。依托红色文化的历史场景,讲述一个关于父亲即将出征,小朋友充满不舍希望父亲平安归来的动人故事。于是,将其命名为“父子情山”,象征父子深情:大山仿佛是父亲宽广的臂膀,默默为家庭遮风挡雨,彰显父亲的伟大与坚韧。

4.4.2. 文化阵地

建立村史馆。在新村区域中使用先进的科技设备创建虚拟村史馆,而在旧村部则建立农耕文化实体展示馆。

设立两个活动平台。以“一老一小”为重点,新村部设立了“老年之家”和“童伴之家”两个活动空间,组织“四点半课堂”和“守护夕阳”活动。

建造一处崇文书院。利用贺龙桥的红色文化背景,把桥边闲置的房屋改造为崇文书院,收藏数万册图书,成为村庄的文化传承和文化宣讲中心。

4.5 社会系统:以“文”铸魂,组织强化

4.5.1. 党建引领

调整和优化村级党组织的结构,在村联合社、合作社等不同社会和经济团体中尝试设立党支部。通过强化党员的日常教育和管理,明确各自岗位的职责,推行区域自治责任制,充分体现党员在其工作领域中的模范带头作用,助力村级集体经济发展和乡村治理。

4.5.2. 队伍培育

优化党员结构,力求在三年内至少有一名年轻人入党。加强对党员日常的教育与管理,营造廉洁文化的良好氛围,强化对村级“小微权力”的监控,建立明确权责、民主自治以及公开透明的村级权力运行体系,确保权力运作简洁易行,加强监督力度,实现村级权力的透明化和规范化运作。

4.6 支撑系统:以“文”弘业,产业赋能

4.6.1. 产业体系

结合文化与科技力量,促进传统行业的革新与进步。促进村级合作社对大面积土地的流转,实现经营权的转移,并积极开发“四荒”资源。同时,鼓励林果业在山地和坡地的拓展发展。设立五大产业基地,发展十类特色农产品,打造六种旅游产品,营造五个主题餐厅。在尖岩龙山县兴隆街道尖岩村的乡村振兴计划中,以“文化”为纽带,推动产业复兴。

4.6.2. 基础设施

主要是将原有的车道的水泥路面改为柏油路面、道路两侧增加景观节点、美化河堤护栏等内容。

结语

本研究采用系统论视角,构建了尖岩村人居环境治理设计的系统框架,首次将人居环境治理融入乡村振兴的“目标-路径-系统”三维框架中进行详细探讨。

尖岩村的实践深刻揭示了乡村振兴绝非一项孤立工程的事实。唯有秉持系统思维,统筹兼顾自然生态基底的保护、人文情怀的滋养、治理模式的创新以及产业动能的培育,在系统中不断更新迭代,使得乡村振兴不是一场运动,而是有秩序的进行,由不同的人共同绘就出“望得见山、留得住人、融得进文、兴得起业”的和美乡村新画卷。

参考文献

[1] 姚晓燕 . 城乡融合背景下乡村旅游发展思考——以江苏泰州为例 [J]. 对外贸 ,2021(11):95-99;

[2] Yankai Wang and Yitong Li. 2019. The Nature of Rural Revitalization Planning and Its System Construction, Journal of Architectural Research and Development, 2019, 003(006):29- 32

[3] Xin, Sui,Sun Chaoyang,Mo, Li and IOP. 2017. Comparative study on the optimization strategies of the human settlement environment of the rural se, 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY MATERIALS AND ENVIRONMENT ENGINEERING, 2017, 61

[4] 张娟 , 孙瑞瑞 , 何艳冰 . 国际农村人居环境研究知识图谱分析 [J]. 资源开发与市场 , 2022, 38 (06): 679-687+738.

[5] 蒋国河 , 刘莉 . 从脱贫攻坚到乡村振兴:乡村治理的经验传承与衔接转变 [J]. 福建师范大学学报 ( 哲学社会科学版 ), 2022,(04): 60-71+171.

[6] 刘晓茹 . 关于农村人居环境治理路径思考 [J]. 农业经济 ,2022, (03): 48-50.

湖南省教育厅重点课题“城乡融合背景下乡村人居环境治理共同体研究——以湘西自治州龙山县尖岩村为例”成果;项目编号:23A0045;

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)