指向核心素养的生物学与心理学跨学科教学探究

周慧琳

上海市崇明中学 上海崇明 202150

《普通高中生物学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》强调学科核心素养的培养,其中跨学科实践是其重要的组成部分,即要求学生在解决生物学问题时整合其他学科知识、方法和工具。《中国高考评价体系》提出的“四翼”考察要求为基础性、综合性、应用性、创新性,其中“综合性”直接指向跨学科整合能力,要求学生能灵活运用多学科知识分析和解决问题。上述导向为课堂教学设计指明了方向: 打破学科壁垒,实现学科交叉,通过跨学科整合,培养学生综合运用知识解决复杂问题的能力。笔者尝试创设真实情境案例,根据教学内容融合生物学和心理学知识,以期达成培养学生从情境中提取信息、综合分析并解决问题的高阶思维能力。

1.教材分析及设计思路

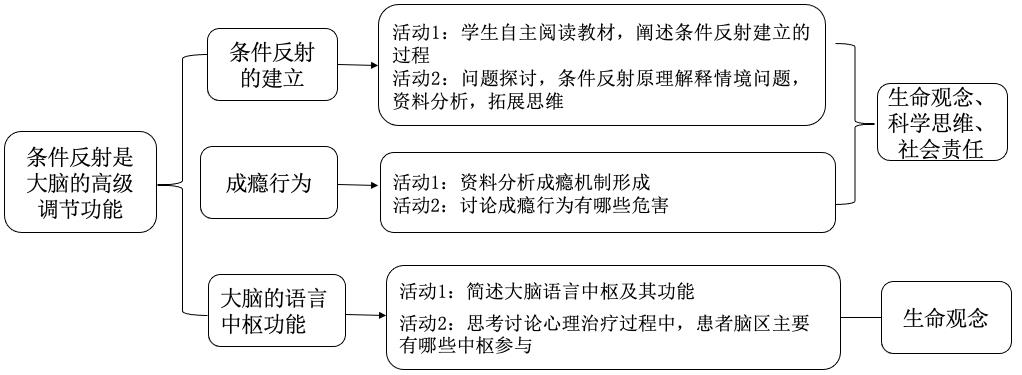

本节课是沪科技版《生物学》选择性必修1《稳态与调节》第 2 章“人体的神经调节”第 4 节内容,是本章的最后一节内容,帮助学生深入认识神经系统调节生命活动的机制和意义。本节对应《课程标准》中的概念 1.3.6简述语言活动和条件反射是由大脑皮层控制的高级神经活动。教材分 2 目,第 1 目以图文的形式介绍了条件反射的形成机制、以及大脑皮层各功能区。第 2 目在第 1 目的基础上提出语言中枢是大脑特有的高级中枢,学习和记忆也是大脑的高级活动,最后安排了探究活动,成瘾的生理基础及危害,作为生命教育素材。通过本章第 1 节的学习,学生知道了条件反射和非条件反射的概念,且具备一定的自主学习和观察认知能力,逻辑思维也已初步建立,但仍不完善,充满好奇心的同时,又存在盲目性,因此教学过程中设计了一系列具体问题引导学生讨论,由此落实核心概念。本节课的设计思路如图 1所示:

2. 教学目标

(1)通过案例分析,描述条件反射形成过程,基于进化和适应观,阐述条件反射对动物生存的意义。

(2)通过资料分析,阐述大脑皮层的语言中枢及其功能。(3)认识成瘾的生理基础,感受成瘾行为带来的危害,认同健康文明的生活方式。

3. 教学环节

3.1 环节 1:条件反射的建立

课前创设情境,战争结束后的士兵在日常生活中,若听到类似枪声、炮声都会联想到战争的场景,并感到紧张局促,该症状是创伤后应激障碍(PTSD)。教师随即提出本节课的情境主问题:为什么退伍士兵会出现这些症状呢?我们如何去帮助他?由此引入新课,激发学生的学习兴趣和思考。在引导学生建构“条件反射的建立”这一概念时,教师继续补充情境:为了探究 PTSD 产生的原因,研究人员建立了恐惧小鼠模型。引导学生自主学习教材,而后简述铃声引起小鼠恐惧的条件反射是如何建立的,并回答问题“条件反射和非条件反射之间有什么联系? “条件反射初步建立后,若铃声刺激频繁出现,但不给予电击,小鼠还会恐惧吗?”,由此明确了条件反射和非条件反射的区别,以及条件反射建立后会消退的事实。

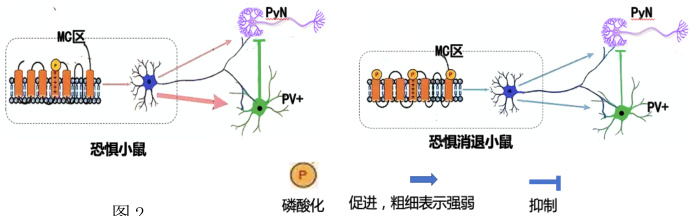

教师继续补充情境资料:研究人员为了探究恐惧反射的消退机制,继续以小鼠为研究材料,发现小鼠恐惧反射的消退与脑内神经元之间的信号传递密切相关。已知PV+ 是一种联络神经元,PyN 是介导恐惧消退的重要神经元,脑内 MC 区神经元膜上某种蛋白质的磷酸化程度可间接影响PyN 神经元的活跃程度(图2)。而后请学生根据图文资料,分析小鼠恐惧反射消退的原理,并尝试设计 PTSD 的治疗方案。设计意图:训练学生从情境中获取信息及解决问题的能力,培养归纳概括、演绎推理的科学思维能力,培养学科核心素养。

图 2

3.2 环节 2: 成瘾机制的形成及危害

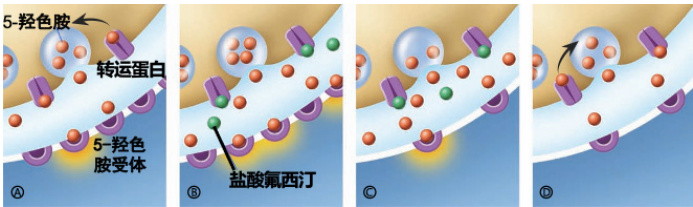

教师出示情境资料:已知 5- 羟色胺是一种能使人产生愉悦情绪的神经递质。 临床上常使用盐酸氟西汀来治疗PTSD患者,提高患者的愉悦感(图3)。学生进行小组讨论:据图分析能否长期大量使用该药物?学生根据盐酸氟西汀使用前后突触后膜变化,推理药物成瘾的分子机理。教师注意引导学生语言表达的逻辑性、科学性。接着教师补充物质成瘾和精神成瘾概念,师生共同例举生活中的成瘾行为,以及成瘾行为给社会、家庭、个人带来的危害。

图 3

设计意图:借助药物成瘾的实例,揭示成瘾的细胞学基础。通过开放性问题讨论,使学生感受成瘾行为的危害,更加认同健康文明的生活方式,增强社会责任意识。

3.3 环节 3: 人类大脑的语言中枢

教师出示情境资料:小鼠的恐惧反射消退依赖于药物,而人类和动物有所区别,人类的 PTSD 治疗还可以用心理疗法,例如采用谈话、阅读的方式缓解恐惧焦虑。人和动物恐惧消退方式的不同与两者接受的信号有关,人类除了可以接受声音、光线等具体信号之外,还可以对抽象的语言、文字作出反应,这些行为与大脑哪些功能区有关?教师出示人类大脑的功能区示意图,学生从结构与功能相适应的角度分析人类大脑语言中枢及功能。教师追问:康复心理学中常鼓励患者表达、宣泄、用文字记录来缓解焦虑,治疗过程中患者脑区主要有哪些中枢参与?设计意图:引导学生从结构与功能相适应的角度,阐述大脑语言中枢的功能。

课程最后教师提问:有同学认为退伍士兵建立恐惧反射的过程是不利的,你是否同意他的观点?通过师生讨论,引导学生认识虽然恐惧反射对人类社会生活带来困扰,但条件反射对于动物的生存更具有适应性,教师在学生表述过程中关注过程性评价。

4. 反思总结

4.1 实施“活动单元”,达成跨学科教学目标

“活动单元”是根据教学目标,将教学内容划分不同的模块,每个模块通过“活动单元”完成相应教学任务,达成整体教学目标。实施“活动单元”教学能充分体现学生的主体性,激发学生的学习动机。“活动单元”的设置应与整体教学目标相一致。本节教学内容所包含的三个教学目标呈现出递进关系,且均涉及到生物学原理和心理学背景知识,本节教学内容的三个“活动单元”中具体活动如上文图1 所示。

本次“活动单元”的实施主要指向核心素养中演绎和推理的科学思维能力,以及生命观念中分析生命现象,探讨生命活动规律的能力,从而使学生达到增强社会责任意识,养成健康生活方式,树立毒品预防观念,培育敬畏生命的伦理价值观的教育目标。

4.2 创设情境主问题,发展跨学科实践能力跨学科实践能力是指系统性思维和协作创新,将知识转化为解决真实问题的行动力。本节课创设情境案例“创伤后应激障碍(PTSD)”恐惧反射的形成及消退机制,提出情境主问题“PTSD 是如何产生的,我们可以用哪些方式去帮助这类人群?”,整节课围绕主问题落实核心知识,最后回答主问题。依据课程主线恐惧小鼠模型(模拟 PTSD 患者)的建立——使用药物治疗小鼠——心理干预治疗 PTSD 患者,依次落实条件反射的建立、成瘾机制的形成、大脑皮层的语言中枢三个重点内容。在突破重点问题过程中,学生需要结合生物学和心理学的知识和思想方法,依循教师设计的具体问题通过阅读教材,自主学习,小组讨论,进行深入学习。教师深挖情境,提出深度问题“如何治疗PTSD ?”,是本节课高阶思维的体现,教师提供科学研究数据,引导学生分析推测,并提出可行的治疗方案,促使学生深入理解生物学知识,培养学生科学思维能力。

4.3 鼓励开放性问题,实行多维度评价

本次教学采用了问题解决型教学方式,教师根据情境资料提出了多个开放性问题,例如“根据 PTSD 小鼠恐惧反射消退的分子机制,推测哪些环节可以成为 PTSD 的治疗靶点,设计可行的方案。 “从社会、家庭、个人的层面推测,成瘾行为可能会带来哪些危害?” “从生物学角度和个人社会生活角度分析,恐惧反射对人类是否有利?”等。开放性问题有多个答案,可接受的回答范围较大,学生根据认知范畴结合生物学、心理学知识从不同角度表达观点。教师在对开放性问题的评价过程中,主要关注学生思维的深度、广度、创新性以及问题解决能力,关注学生的思维路径、逻辑性、以及跨学科联结,进行多维度评价:包括认知维度关注概念的认知准确性,表达维度关注语言的科学性,创新维度关注独创性和实施的可行性。实现多维度评价以全面衡量学生核心素养发展。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部 . 普通高中生物学课程标准:2017 年版2020 年修订 [M]. 北京:人民教育出版社,2020:21-22.

[2] 中华人民共和国教育部 . 中国高考评价体系说明:2019 年版 [M].北京:人民教育出版社,2019:32-35.

作者简介:周慧琳(1990.02-),女,汉族,浙江金华人,硕士,中学一级教师,研究方向:动物学。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)