小学美术和科学的跨学科融合教学

王肖雨

绵阳市科艺小学 四川绵阳 621000

1 小学美术与科学跨学科融合难题与解析

(1)教学观念

当前小学美术跨学科教学存在双重认知困境:一方面,部分教师将美术视为封闭学科,忽视其在科学和数学中的延展价值,导致跨学科融合停留在“美术 + 其他学科”的表面层次;另一方面,教师中心的教学模式使学生在被动接受中缺乏创造性思维与审美能力的培养。这种困境违背了“以生为本”的核心素养理念。解决之道应回归建构主义,教师从知识传授者转变为跨学科情境设计者和认知支架的搭建者,创设“发现 - 创造 - 反思”的螺旋式学习循环,实施引导性探究、分层化脚手架和多维评价,最终实现审美素养与科学思维的共生发展1。

(2)课程设计

当前小学美术跨学科教学中,拼凑式教学存在浅层整合问题:部分课堂仅通过美术技巧再现科学或数学内容(如描绘植物插图或几何图案演示数学概念),虽然表面上实现了学科交叉,却未能有效构建学科间的逻辑关联与思维整合,限制了学生跨学科思维的发展。根源在于教师过度强调技法传授(如色彩使用、材料处理),忽视学科内在联系的引导(如比例美与结构力学的共性),导致教学流于形式;同时,碎片化的临时性案例实施缺乏系统规划,影响学习效果。为此,课程设计应基于螺旋式整合学习理论,构建贯穿学年的主题化课程,并在各阶段嵌入递进式探究任务,强化教师协作和多维评价,确保跨学科思维的深度培养与知识的螺旋内化2,3。

(3)教学资源

现有小学美术跨学科教学资源存在系统性缺陷:教材缺乏跨学科内容,教师需依赖自建课程,而专门资源平台几乎空白,导致资源整合陷入困境。一方面,分散的在线资源缺乏结构化组织,增加了教师的搜集成本;另一方面,校内教研多局限于单一学科,跨学科反馈机制薄弱,难以支持教学优化。这种资源链断裂与协作缺失严重制约了教学成效与教师发展。为破解困境,教师应构建多元资源获取路径:通过校际协作共享区域课程库,利用国家平台筛选体系化素材,并参与跨学科研修获取结构化反馈,实现资源共建、效率提升与能力增长。

2 小学美术与科学跨学科融合的课程理念与课程目标

(1)小学美术与科学跨学科融合的课程理念

小学美术与科学的跨学科融合基于“认知共生”理念,根植于儿童认知发展理论。教学核心在于通过科学观察与美术表达的认知同构,激活学生左右脑协同思维——左脑解析规律,右脑感知美感 4。教学设计遵循螺旋上升原则,根据儿童认知发展构建“体验 - 探索 - 创造”的进阶闭环,实现知识在实践中的内化。该理念突破学科壁垒,倡导全人教育,促进学生在自然探究与审美创作中,兼具理性思维与感性创造,成长为完整人格。

(2)小学美术与科学跨学科融合的课程目标

课程目标锚定" 认知- 能力 - 素养 " 三阶路径:在认知层,实现双学科核心概念的儿童化互译;在能力层,建构四维支柱能力——观察提取能力、审美转译能力、辩证思维能力、工具整合能力。最终培育三大素养群:科学审美素养,创意思维素养,生态责任素养。该体系以2022 版课程方案为纲,通过科学观察力与美术表现力的深度耦联,推动知识从机械叠加到有机化合的质变,为培养知行合一的小公民奠基。

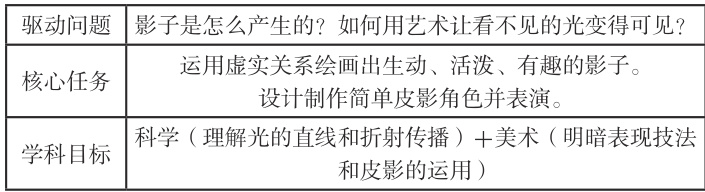

3 基于“影”的小学美术与科学跨学科融合教学设计

影子作为常见现象,既体现光的直线传播等科学原理,又蕴含丰富的艺术表现可能。在教学中,教师应引导学生通过科学探究影子的多样性,将观察到的现象融入美术创作,如绘画和皮影戏。以“光影”为例,结合人美版课程和科学探究能力,设计教学任务。通过沉浸式教学,让学生自然领悟学科融合,观察影子这一自然现象,建立光学原理与视觉表现的认知联结。课程目标围绕“光影科学素养与艺术表现力”展开,遵循“具象感知- 抽象理解-创意应用”路径,从日冕和皮影戏引导,再探究光的传播原理,最终进行光影作品创作。此过程既培养实证精神和探究欲望,又激发创新意识,使学生更加热爱生活,树立健康审美和良好品德。

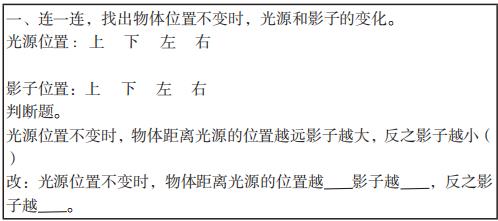

本课以皮影戏《三打白骨精》导入,利用孩子们熟悉的故事激发兴趣,介绍皮影戏作为我国非物质文化遗产,增强课程的文化底蕴。通过提出“皮影为什么会动?”“影子如何产生?”等问题,引发学生思考影子形成的条件。在第二阶段的科学探究中,进行两个实验:实验一通过皮影戏观察人物影子的大小变化,学生分组探究影子大小、方向与光源位置的关系,使用手电筒照射积木,观察白纸上的影子变化,并填写实践单。

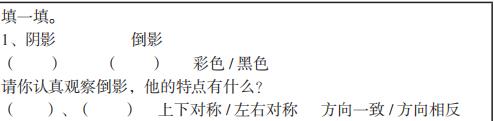

小组合作不仅帮助学生深入理解光影原理,还培养协作与科学探究能力。实验二中,将积木放在水盆旁观察影子变化,引导学生认识倒影由光的反射形成,并结合《猴子捞月》故事深化认知。学生进一步观察生活中的倒影与影子,比较其色彩与特点,通过小组讨论完成实践单,体会艺术与科学在生活中的融合。

第三阶段艺术表现采用分层策略,提供剪影绘画与剪影皮影戏两种方式,前者侧重个人表达,后者强调团队协作,教师按学生选择进行指导。第四阶段展示评价设有“ 光影画展” 和“ 皮影剧场”,以“ 科学性+艺术性” 为标准,兼顾科学原理理解与艺术创意水平。课后延伸设计影子观察与手机拍摄任务,将学习延伸至生活。课程在知识、方法、文化的融合中,使学生理解皮影戏对光源的科学原理,掌握光影艺术技巧,体会传统文化的科学智慧。有效融合需结合知识点创设文化情境,让学生在解决真实问题中自然运用多学科知识,促进素养全面发展。

结语

推进小学美术与科学的跨学科融合具有深远的时代意义。其政策价值在于贯彻新课标“以美育人、以创促学”的核心诉求,将美育从辅助性学科转变为素养培养的主渠道。认知价值则体现在激活儿童左右脑的协同发展,科学训练学生的逻辑思维,美术创作则提升直觉思维,两者在项目式学习中形成互补,促进学生全面发展。此外,育人价值在于培养能够应对未来复杂挑战的新型人才,通过在真实情境中的学习,学生能融合“理性求真”和“感性臻美”,实现知行合一的创新型人格。美术与科学的深度结合,实质上为儿童构建了既具美学认知又具创造性思维的全面发展路径。

参考文献:

[1] 杨少华, 翟艳. 新型建构主义视域下山西民间美术混合式教学的“三重建构”策略与实践探索 [J]. 现代职业教育 ,2025,(09):97-100.

[2] 余化龙 . 小学科学螺旋式探究学习的内涵、价值及实践探索 [J].教学与管理 ,2025,(11):59-62.

[3] 张彩雯 , 姜大伟 . 螺旋式课程理念下“欣赏·评述”学习领域小学美术教材衔接性分析——以第一学段与第二学段为例 [J]. 美术教育研究 ,2024,(10):89-91.

[4] 徐金贵 . 基于认知度确定导读点——基于共生理念的整本书导读策略 [J]. 小学教学设计 ,2017,(16):7-8.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)