临湖立交排水防涝设计研究

林文周 严政

湖南大学设计研究院有限公司 湖南长沙 410000

引言

2024 年 6 月以来,湖南多地遭遇强降雨侵袭。6 月 24 日 9 时至 10 时,长沙雨量达 65.1 毫米,打破当地 6 月单小时降雨量纪录。极端降雨导致的城市内涝问题严重影响了人民生命财产安全,给社会造成了巨大的损失[1]。

1 内涝点概况

1.1 研究对象及特点

该立交桥位于长沙市湘江新区,为梅溪湖片区出行的主要交通通道。该立交桥下由于梅溪湖水位顶托雨水管道、雨水管网建设标准偏低等原因导致暴雨天气常出现内涝情况,不仅对居民出行造成安全影响,同时由于其位置敏感也产生较大社会影响。

1.2 积水原因分析(1)梅溪湖水位顶托

梅溪湖为景观湖泊,常水位保持在 35.0m ,原有雨水管道管底标高为 34.0m  ,原有雨水管道基本属于淹没状态,导致管道排水能力大大降低。

,原有雨水管道基本属于淹没状态,导致管道排水能力大大降低。

(2)积水点地势较低

经过对环湖路 d800 雨水管沿线道路标高进行复核,内涝点现状路面标高为 35.80m ,梅溪湖常水位标高为 35.00m ,内涝节点标高仅比常水位高 0.8m ,雨季雨水管道满水运行,管内雨水从低点外溢路面。

2 内涝防治标准

结合长沙市属于超大城市的城市性质,根据 GB 50014—2021《室外排水设计标准》,内涝防治设计重现期取 100a⨀ 。

3 内涝点系统化防治思路

3.1 总体思路

提出了“优分区、扩通道、控外水、定期维护”的总体治理思路和解决方案,增大管渠设计标准,提升应对暴雨时期的排水能力。“优分区”是指结合梅溪湖常水位标高,合理划分排水分区,分区分块排水。“扩通道”是指通过新建或改建现有内涝点排水设施,并抬高受顶托的雨水管道标高,提升其排水能力。“控外水”是指尽量减少内涝点的外水径流量,减轻内涝点排水负荷。“定期维护”是指定期对排水管进行检查和维护,确保排水畅通无阻。

3.2 技术路线

(1)优分区,将大桥东、西辅道现状雨水系统划分高、低区,高水高排、低水低排,高区雨水直接通过管道排往梅溪湖,不再与低区雨水混排,分别形成单独通道,减轻低区雨水排放压力,以达到雨水快速排放目的。

(2)扩通道,对大桥东、西辅道现状雨水管管道标高在梅溪湖常水位以下(梅溪湖常水位: 35.00m )的废除,大桥东辅道、西辅道分别新建高区、低区雨水管渠,新建管管道标高抬高在梅溪湖常水位标高以上,提升其排水能力。

(3)控外水,在市政道路雨水进入环湖路之前,通过截水等措施,减少环湖路d800 雨水主管雨水径流量,削减峰值流量。

(4)定期维护,定期对雨水管道进行清淤维护,保证雨水系统运行稳定性,对控制内涝起重要作用。

4 排水模型复核

4.1 SWMM 模型介绍

SWMM 是美国环保署(EPA)于 1971 年开发的动态降雨径流模型。该模型在计算暴雨条件下研究区域内雨水经下渗、蒸发、地下径流、排水系统输出等完整流程后留存于地表的积水量方面有较大优势。SWMM 模型输出结果为各个管网点的溢出水量,通过构建积水点的库容曲线,将SWMM 模型与内涝积水深度模拟结合起来[2]。

4.2 模型数据

根据收集、整理的环湖路、麓景路跨环湖路立交桥辅道现状管网资料、设计雨水管网改造方案、梅溪湖常水位、辅道现状地面高程等相关数据资料,建立耦合在一起的排水管网、梅溪湖、二维地面洪水演进模型。

以地面标高 36.00m 划分麓景路跨环湖路立交桥下雨水高低区系统,汇水区域以麓景路跨环湖路立交桥为界,包括麓景路跨环湖路立交桥东、西辅道以及周边客水。该雨水系统包括截水沟、沿道路低点铺设的雨水口、检查井和管渠,其排水出路为梅溪湖。

4.3 设计降雨

根据市住房和城乡建设局发布的长沙市2022 年暴雨强度公式

T >10 年时:

其中 q 为设计暴雨强度, L/(s⋅104m2 )

Fq (L/s)

Fq (L/s)

其中 Q 为雨水流量,L/s ;设计重现期 P 为 10 年,由于本次设计地区硬化地面密度高,地区综合流系数 Ψ 取 0.9⨀ 。

设计降雨过程按长沙市长历时(24h)设计暴雨雨型成果图表中 50 a 一遇和100 a 一遇成果数据。

4.4 模型参数确定

根据相关文献及模型手册,初步确定模型初始参数,同时结合研究区域的综合径流系数,进行参数率定,调整初始参数数值。本次设计新建雨水管道采用钢筋混凝土管,管道粗糙系数 0.013 ;绿地汇流参数 0.05,径流量类型选择

Horton,初期入渗率 280mL/hr ,极限入渗 6.3mL/hr ,衰减因子取 4。

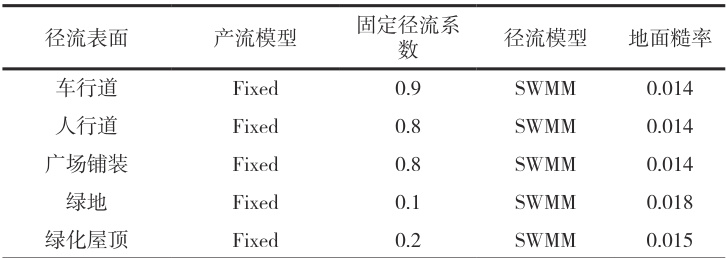

汇水范围内下垫面包括车行道、人行道、广场铺装、绿地、绿化屋顶,各径流表面类型及其参数的设置见下表:

表1 汇水区下垫面参数

4.5 内涝风险评估

分别在 50a 、100 a 一遇( 24h )的降雨条件下对研究区域改造后管网进行模拟。实施排水改造项目后的立交桥桥下排水系统,其排水条件得到极大改善。根据模型结果,在 P=50 a 的降雨模拟和 P=100 a 的降雨模拟两种降雨条件下,立交桥桥下雨水管道最大充满度约0.95,均不会出现满流,路面不会出现积水,排水效果较高,说明设计采用的内涝系统治理方案可以满足 100 a 一遇的内涝防治设计标准。

5 结语

结合SWMM 模型,建立了立交桥下内涝积水点分析模型。通过模型结果分析得出“控外水、优分区、扩通道、定期维护”的总体内涝治理方案能满足该内涝积水点 100 a 一遇的内涝防治设计标准。通过一系列的工程措施大大提高了应对暴雨时期的排水能力,对其他城市受外水水位标高顶托导致的立交桥内涝点治理工作有一定的借鉴意义。

参考文献:

[1] 王峰 , 颜正惠 , 黄伟乐 , 等 . 城市雨水内涝成因及对策 [J]. 中国给水排水 ,2012,28(12):4.

[2] 沈迪 . 广州市内涝成因分析及内涝深度模拟研究 [D]. 邯郸 : 河北工程大学 ,2022.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)