AI 赋能学术英语课程的创新模式研究

张委宁

吉林农业大学 吉林长春 130000

一、引言

随着人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术的蓬勃发展,其应用正从生产和生活领域逐步延伸至教育教学,成为推动教育数字化与智能化转型的重要驱动力。根据 Luckin 和 Holmes(2016)的界定,人工智能是旨在模拟人类与世界交互能力的计算机系统。在教育领域,新一代人工智能不仅在智能表现上更接近人类,更强调助力学习者综合能力的培养。已有研究表明,AI 能够为学习者提供个性化学习路径和多样化资源,突破时间与空间的限制,从而推动学习方式的深度变革(Ait Baha,2024;Akgün, 2021;Köse & Arslan, 2015;Mubarok, 2021)。因此,AI正逐渐成为促进教育精准化与高效化的关键工具。

然而,尽管 AI 在教育领域展现出广阔前景,其应用仍存在诸多不足。一方面,现有 AI 系统在语言学习中尚难以胜任复杂的交际情境,例如在口语对话中对非母语学习者的发音识别仍存在局限(Landay,2021)。另一方面,许多研究更多停留在技术潜力的探讨,缺乏基于学习成效的实证支撑(Zhang, 2022)。尤其在学术英语教学领域,AI 应用尚处于探索阶段,存在路径不清晰、策略不完善、师生 AI 素养不足等问题。这些不足不仅制约了 AI 在课堂中的有效落地,也影响了学术英语课程体系的可持续发展。

在此背景下,如何推动人工智能与学术英语课程教学的深度融合,形成科学合理、可推广的应用模式,成为亟待解决的重要课题。基于此,本文试图填补人工智能赋能学术英语教学的研究空白,系统分析 AI 在该领域的应用价值与现实困境,并提出“学生—教师双向互动”模型及相应的实施策略,以期为 AI 驱动的学术英语智慧课程建设提供理论依据与实践参考。

二、AI 赋能英语教学的研究综述

(一)提升学生的学习效果与学习体验

人工智能化学习平台、自适应题库与智能对话系统能够根据学生的个体水平与学习需求,动态生成个性化学习路径和精准练习内容(Amiruddin et al., 2022; Dziuban et al., 2018)。依托大数据与算法的即时反馈机制,学生不仅突破了传统课堂的时间与空间限制,还能够在24小时在线答疑与多模态交互中获得持续支持(潘荣成等,2025)。这种学习模式显著提升了学习效率与体验,尤其在学术英语场景中,AI 的精准推送与智能互动为学生自主学习和学术能力发展提供了有效助力。

(二)增强教师的教学辅助与课堂管理能力

AI 技术不仅是学生的学习助手,也是教师的重要教学工具。通过智能出题、文献解读与学情监控,教师能够更清晰地掌握学生的学习进度与薄弱环节,从而实现因材施教与动态调整(Kukulska-Hulme & Quanet al., 2023)。同时,AI 的多模态交互与数据分析功能有效减轻了教师在备课、批改和评价中的负担,使其能够将更多精力投入到教学设计与课堂引导中(Ilieva, 2023)。这种支持模式不仅优化了课堂管理,还推动了信息技术与教育教学的深度融合,为学术英语课程的创新建设提供了新思路(张文霞等,2025)。

(三)促进师生人工智能素养与信息化能力提升

人工智能的应用不仅提升了学习与教学的直接效能,还促进了师生在信息化素养上的共同进步(薛影,2025)。学生在学习过程中,既需掌握学术英语的核心技能,也需具备基本的 AI 工具使用能力,以充分利用智能平台实现自我提升(Labadze, 2023)。对教师而言,人工智能素养的提升不仅意味着能更科学地进行教学设计,还能在课堂实施中通过智能工具提高教学质量与效率(Mahmoud, 2022)。这种“双向提升”机制推动了师生共同发展的新型课堂生态,为形成可持续的智慧课程体系奠定了坚实基础。

三、AI 赋能学术英语课程的创新模式构建

基于已有的实践成效与现实困境,本研究提出了一个“以学生发展为核心、教师赋能为支撑、师生协同为纽带”的学术英语智慧课程模型。该模型由学生端、教师端与协同框架三部分构成,旨在通过智能化平台和系统化路径,推动学术英语教学走向个性化、智能化与生态化。

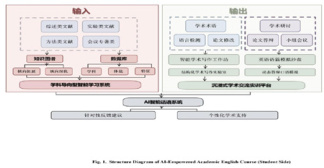

(一)学生端:个性化与沉浸式学习的智能支持

学生是学术英语课程的核心受益者,其学习需求的多样性决定了课程体系必须具备差异化与自适应特征。基于人工智能技术,学生端的课程模型主要包括以下四个功能模块:

1. 个性化学习平台

通过自适应算法与语料库资源,平台能够对学生的阅读、写作、听说等学术能力进行动态诊断,进而推送适配的学习资源。例如,在阅读方面,系统利用知识图谱与语义分析,帮助学生识别文献中的主张、证据与方法论框架;在写作方面,平台自动检测文本中的用词不当与逻辑不连贯之处,并提供针对性修改建议。这种精准推送与分层指导,突破了“一刀切”的传统教学模式。

2. 智能学术写作工坊

AI 驱动的学术写作分析工具能够实时反馈学生文本中的不足,涵盖语言准确性、学术规范性与逻辑连贯性等方面。通过与学术词汇表和学科语料对比,系统为学生生成个性化的词汇提升方案,帮助其逐步形成专业化的学术表达风格。即时反馈不仅提升了写作的效率与质量,也增强了学生的自我修正与反思能力。

3. 沉浸式学术交流训练

基于虚拟现实与语音识别技术,平台为学生提供仿真学术场景,如学术会议发言、论文答辩与跨学科研讨。系统能够实时分析学生的发言内容和交际策略,提出语音、词汇与表达上的改进建议。通过虚拟环境的多次演练,学生在真实情境中的学术交流能力得到显著提升。

4. 虚拟导师与学术支持

AI 智能话语系统作为虚拟导师,为学生提供“随时可问、即时反馈”的学术辅导功能。无论是学术写作、文献检索还是语言使用问题,学生都能得到快速响应与个性化指导。这种去中心化的学习支持,打破了对教师单一依赖,保障了学习的连续性与灵活性。

图1- AI 赋能学术英语课程教学路径模型(学生端)

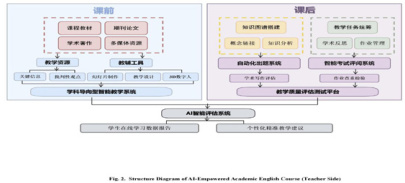

(二)教师端:教学辅助与管理优化的智能赋能

教师是课程体系的设计者与引导者,其教学效能直接影响学术英语课程的质量。人工智能在教师端的应用,主要体现在以下三个层面:

1. 智能备课与资源生成

AI 能够通过语义分析与资源检索技术,快速聚合学术文献、案例与多媒体资料,帮助教师在较短时间内形成系统化的教学设计。同时,基于课程大纲,AI 可以自动生成 PPT、教案与测试题,显著降低了教师的备课负担,使其能够更多投入到教学方法创新与课堂引导中。

2. 课堂教学与互动支持

AI 驱动的多模态交互工具为课堂教学提供了新的可能。例如,教师可以通过智能课堂系统实时展示学生的作答情况,动态调整教学进度;AI 生成的教学视频与可视化内容,则提升了课堂的直观性与趣味性。教师借助这些工具,更易于开展分层教学与差异化指导,增强课堂互动的有效性。

3. 学情监控与评价优化

AI 学情分析系统能够实时追踪学生的学习轨迹,生成学习曲线与能力诊断报告,帮助教师快速识别学生的优势与短板。通过智能数据分析,教师不仅可以针对个体制定差异化教学方案,也能够从班级整体层面调整教学节奏与策略。此外,AI 自动化批改与查重工具,在节省教师工作量的同时,也提高了评价的客观性与科学性。

图2- AI 赋能学术英语课程教学路径模型(教师端)

(三)协同框架:师生互动与课程生态的智能融合

尽管学生端与教师端的功能相对独立,但真正实现课程体系的优化,必须依赖二者的有机融合与协同运行。本研究提出了一个“协同框架”,作为学生端与教师端的连接纽带,主要体现在以下三个方面:

1. 数据驱动的双向反馈机制

学生的学习数据通过 AI 平台实时汇总,形成学情画像并反馈给教师;教师的教学安排与评价结果则通过系统传递给学生,形成双向信息流。这种循环反馈机制,使得教学能够在动态监控与即时调整中不断优化。

2. 共建共享的资源生态

在协同框架下,学生的学习成果(如演讲视频、写作作品)可以沉淀为课程资源,供教师改进教学与同伴共享学习。教师也可以将教学资源上传平台,经过AI 分类与推荐,实现资源的开放共享与高效利用,形成“师生共建、互为支持”的学习共同体。

3. 技术与人文的平衡融合

协同框架强调 AI 与人文关怀的结合。在智能系统提供数据支持的同时,教师仍需在学术思维训练、情感激励与价值观引导方面发挥不可替代的作用。通过技术与人文的平衡,才能构建出真正可持续、可推广的学术英语智慧课程模式。

四、AI 赋能学术英语课程的教学建议

(一)注重差异化与个性化设计

学术英语智慧课程实施应充分考虑学生能力、学科背景与学习兴趣的差异,借助 AI 平台动态分析学习数据,推送个性化资源与任务。教师在设计学习路径时,应结合学生需求灵活调整教学节奏与难度,以实现“因材施教”的智能化教学目标。

(二)强化教师培训与技术素养

教师是智慧课程的核心引导者,其 AI 应用能力将直接影响智慧课程效果。学校应积极开展系统化课程培训,提升教师在智能备课、数据分析、课堂互动与学情诊断等方面的数智能力,同时鼓励教师探索 AI辅助下的教学创新实践,推动教师角色从知识传递者向学习引导者转变。

(三)构建协同互动与共享机制

建议建立数据驱动的双向反馈机制,使学生学习成果能够沉淀为可共享的课程资源,同时教师教学设计与评价结果可为学生学习提供参考,实现师生共建、互为支持的动态生态。通过 AI 支持的资源管理和推荐系统,进一步增强课程的开放性和可持续性。

(四)平衡数智技术与人文关怀

尽管 AI 可以提供精准的数据分析和个性化辅导,教师仍需在学术思维训练、情感激励与价值观引导方面发挥不可替代的作用。课程设计应将技术赋能与人文关怀相结合,确保学习不仅高效,也具有深度和意义。

(五)持续跟进评估与优化革新

课程实施过程中应建立长效评估机制,包括学习效果、师生满意度、AI 应用效率、课程投入度等维度。基于评估结果动态调整课程内容、学习任务与系统功能,实现课程体系的持续优化与迭代升级。

结语

人工智能(AI)为大学英语教学改革注入了新的活力与契机。本文在梳理国内外相关研究的基础上,从学生与教师两个维度构建了 AI 赋能学术英语课程的双向互动模型,提出了相应的实施策略。研究结果表明,人工智能的引入不仅能够提升学生的学习投入和学习成效,同时也促进了教师的专业发展与课堂模式的创新。然而,人工智能技术并非万能,其教育效能的发挥仍依赖于教师的科学设计与学生的积极参与。未来研究可进一步聚焦跨学科融合、长期成效评估以及数据伦理与安全等议题,以推动AI 赋能大学英语教学的可持续发展与深度创新。

参考文献:

[1] Ilieva, G. Effects of generative chatbots in highereducation[J]. Information, 2023, 14(9): 492.

[2] Labadze, L., Grigolia, M., & Machaidze, L. Role ofAI chatbots in education: Systematic literature review[J].International Journal of Educational Technology in HigherEducation, 2023.

[3] Mahmoud, R. H. Implementing AI-based conversationalchatbots in EFL speaking classes: An evolutionaryperspective[J]. Res Square, 2022.

[4] 潘荣成, 李蓓, 孙彦景等. 中国英语教学数字赋能学术话语的历时考察 [J]. 中国高校科技 , 2025(5): 45-51.

[5] 薛影. AI 赋能基于项目的中国本科生学术英语教学研究[D].吉林大学 , 2025.

[6] 张文霞 , 赵燚 , 田园 . AI 赋能大学英语教材使用的路径与策略——以《理解当代中国大学英语综合教程》为例 [J]. 外语教育研究前沿 , 2025, 8(4): 66-77

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)