国内关于西方媒体对华报道研究热点分析

杨轶芳

湖南城市学院人文学院 湖南益阳 413000

一、研究背景及目的

全球化语境下,国家形象建构既要依靠综合国力的提升,又要借助国际传播的影响力。随着中国国力日益强盛,国外媒体对中国相关的新闻报道逐渐增多。西方媒体的涉华报道不仅反映了国际社会对中国的认知,也为中国外交政策的制定提供了重要参考。本研究基于中国知网 1995-2024 年间收录的西方主流媒体涉华报道研究文献,运用 CiteSpace 可视化分析工具,通过文献计量学方法系统考察了近三十年来国际媒体视域下中国形象的演变轨迹,更为把握该领域的研究动态提供了量化依据。

二、 研究方案

(一) 研究问题

基于 CNKI 学术期刊数据库的文献计量分析表明,国内学术界对国际媒体涉华报道的系统研究最早可追溯至 1995 年 [1]。针对这一研究领域,本文重点探讨以下三个核心议题:首先,通过量化分析揭示近三十年来(1995-2024)国内相关学术产出的总体态势与演进轨迹;其次,运用内容分析法识别该领域的研究主题谱系,包括热点议题的分布格局、内容维度及典型特征;最后,基于现有研究的局限性,提出未来学术发展的优化路径与突破方向。

(二)数据收集

笔者主要在中国知网收集数据,具体步骤如下:(1)检索文献,采用高级检索方式。以“西方媒体涉华报道”为主题,进行篇名、关键词、和全文等穷尽性检索;(2)甄别文献,逐一阅读检索所得的中文论文,选取与涉华报道关联性较强的文献并剔除非研究性文献(如会议、报纸等),最后得到有效文献 363 篇,其中期刊论文273 篇,有74 篇为CSSCI 期刊文献,占比约为 27.1% ;(3)建立文献库,论文全部编号后导入Excel 和Citespace 软件。

(三)数据分析

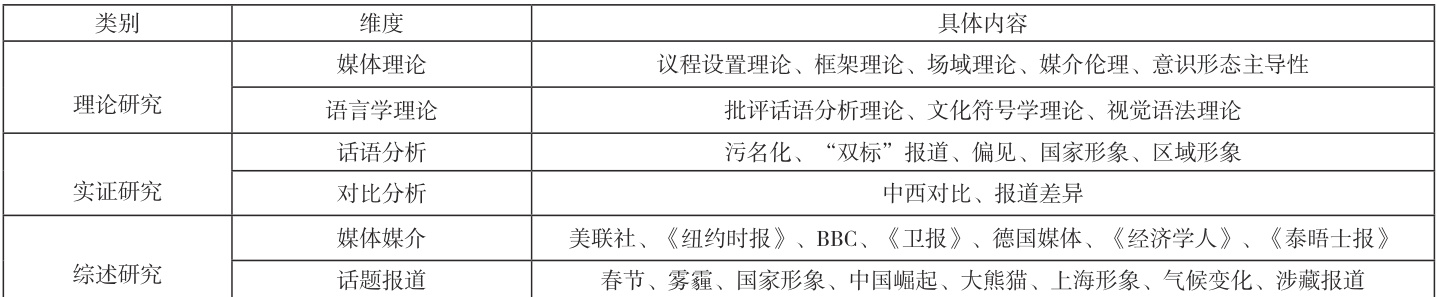

本研究通过系统性内容编码方法展开质性研究。基于文献计量工具生成的研究热点分布,首先识别文本中涉及国际媒体中国议题的关键语义单元(如“跨国传播”“形象塑造”“报道倾向”等核心概念),完成初始标注;继而采用归纳式分类法,将识别出的话语特征(包括批评性话语解构、多维话语建模、隐喻机制解析等)归入相应理论范畴,建立层级化编码体系(详见表 2);最终结合知识图谱的拓扑结构特征,实施框架化文本解析,完成研究主题的深度挖掘。

三、 研究结果

(一)研究发展概况

1. 研究演进特征

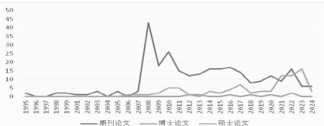

通过对 1995-2024 年间国内学界关于国际媒体中国议题研究的文献计量分析发现,该领域学术产出呈现明显的阶段性发展特征,依据发文量变化可划分为三个显著时期(如图 1 所示)。第一阶段逐渐兴起期(1995-2006 年):12 年间仅有15 篇论文,年均不足1 篇,主要涉及西方媒体涉华报道的偏见与国家形象的建构。第二阶段蓬勃发展期(2007-2017 年):西方媒体涉华报道研究的范围和视野不断拓展,发文量波动增长,2008 年达到峰值 44 篇。第三阶段持续发展期(2018-2024 年):西方媒体涉华报道研究持续引发研究者关注,尤其是研究生论文不断增加,发文量整体较为平稳,但逐渐趋于低位水平。

图1 1995-2024 年西方媒体涉华报道研究发文量(单位:篇)

2. 核心文献影响力分析

本研究聚焦国际媒体中国报道研究领域,通过筛选被引量最高的10 篇核心文献(表1)进行深入考察。文献分析显示主要呈现以下特征:首先,研究主题具有集中性,聚焦于中国国家形象、西方媒体偏见以及重大事件驱动研究热点;第二,研究方法以案例分析为主,多选取西方主流媒体(如《纽约时报》、《泰晤士报》)的涉华报道为样本,通过内容分析、框架分析、语义网络分析揭示叙事规律;第三,研究跨度与持续性,文献时间从2005 年到2022 年,显示该领域研究的持续性。早期文献关注基础性议题,如议题设置等,近年国内研究则转向技术驱动(大数据)和重大事件相关报道,如“新冠疫情”“一带一路”。

表1 西方媒体涉华报道研究领域 10 篇高被引文献

3. 文献类型

本研究采用内容分析法,依据学术研究类型学框架,将国际媒体中国议题相关文献划分为理论探讨、实证分析和研究述评三大类别。在纳入统计的 363 篇学术论文中,实证分析类文献占比最高( 81.5% ,296 篇),理论探讨类次之( 12.4% ,45 篇),而研究述评类文献相对较少( 6.1% ,22 篇)。

表2 1995—2024 年西方媒体涉华报道研究内容分析框架

(1)理论研究:国内关于西方媒体涉华报道理论研究数量不多,主要集中在框架理论和议程设置理论的运用上,呈现出明显的理论工具单一化特征。根据CSSCI数据库统计,2013年至2024年间,以“西方媒体涉华报道”为主题的学术论文中,约 67% 的研究采用了框架理论, 23% 的研究基于议程设置理论,而其他理论视角的占比不足 10% 。这种理论选择的集中化趋势,既反映了上述理论在媒体研究中的普适性,也暴露了国内学者在理论创新方面的局限性。

(2)实证研究:西方媒体涉华报道实证研究数量是三类中数量最多的。许多研究指出,西方媒体在涉华报道中存在明显的偏见和选择性报道。相关实证研究大多以批评话语分析为理论框架,运用语料库分析西方媒体话语中的中国国家形象,剖析西方媒体建构中国负面形象的叙事策略,运用质性方法分析西方媒体对我国新闻报道中存在的“负面报道”“污名化”以及“双标报道”,解读西方媒体批判性报道以及误报的原因。

(3)综述研究:在西方媒体涉华报道研究领域,综述性研究呈现出明显的数量不足与质量失衡特征。根据 CNKI 数据库统计,截至 2023 年 12 月,相关综述研究仅 22 篇发表在核心期刊的综述性文章仅 3 篇,占比不足 14% 。根据表 2 所示,现有综述研究的主题可划分为两大类别:其一是以媒体媒介为核心的研究,共 14 篇,占比 63.6% 。这类研究主要聚焦英美两国主流媒体的涉华报道特征。其二是以特定议题为导向的综述研究,共 8 篇,占比36.4% 。这类研究主要围绕气候变化、春节文化等热点话题展开。这些综述研究普遍存在以下局限:研究视角单一,多局限于新闻传播学框架;时间跨度较短,缺乏历时性比较分析;理论深度不足,未能构建具有解释力的分析模型。

( 二) 研究主题

本研究采用 Citespace 可视化分析工具,对近三十年来(1995-2024)中国学者关于国际媒体中国形象研究的文献关键词进行计量分析,最终生成具有显著聚类特征的关键词共现网络图谱(如图 2所示)。结果显示,近三十年来西方媒体涉华报道研究频次前十的高频关键词依次为:“#0西方媒体”“#1国际传播”“#2新闻报道”“#3 国家形象”“#4 意识形态”“#5 报道议题”“#6中西方”“# 7 涉华报道”“# 8 全球传播”“# 9 议程设置”。进一步分析发现,聚类“#0”“# 7”凸显西方媒体涉华报道的特点与原因,聚类“# 1”“# 5”“# 8”“# 9”体现新闻报道的理论与框架,聚类“# 3”“# 4”反映在国际传播中国家形象的树立,聚类“#6”聚焦中西媒体报道的对比分析。

图2 西方媒体涉华报道研究关键词聚类知识图谱

基于对关键词的图谱分析,不难发现我国关于西方媒体涉华报道研究呈现出多元化和复杂化的趋势,研究热点主要集中在以下几个方面:

1. 西方媒体涉华报道框架研究

国内学界对西方主流媒体中国相关报道的传播特征研究,多倚重于框架理论等经典分析路径,如黄冠乔(2018)以法国《费加罗报》网络版 2002 至 2012 年的经济类报道为研究对象,系统考察了该媒体对中国经济形象的塑造方式。[2] 林斯娴(2022)的研究采用框架分析范式,重点考察了美英等西方国家主流新闻机构对华报道的文本特征。[3] 而对算法推送、情绪分析等新兴传播技术的适应性阐释不足,致使研究成果与社交媒体的实际运作存在割裂。同时,这也反映出相关领域的研究未能充分结合我国舆论环境的特殊性,缺乏本土化的理论构建。

2. 西方媒体涉华报道议程议题研究

西方媒体对中国的报道内容广泛涉及政治、经济、科技、文化、环境等多个层面,其中重大事件与舆情处理尤为突出。如单凌、童希(2017)基于属性议程设置研究中国形象的国际媒体报道与公众舆情;[4] 然而,非英语国家的议题关联性分析明显不足,法语、德语媒体对中国议题的独特性研究缺失率高。与此同时,研究领域的广度与全球舆论格局的演变存在显著脱节,针对人工智能、新能源等前沿议题的中国相关报道研究明显匮乏。

3. 西方媒体涉华报道话语研究

西方媒体涉华报道话语研究多聚焦英美等国主流纸质媒体,如王晨燕(2014)采用批判性话语分析方法,系统考察了《纽约时报》中国相关报道中新闻信源的选择及其文本建构特征。[5] 对非英语国家媒体研究较少。此外,部分文献停留于现象描述,缺乏对“西方偏见”形成机制的理论解释。

4. 西方媒体涉华报道影响因素与机制分析

国内部分学者探讨影响西方媒体涉华报道的因素,以及这些因素如何相互作用。如陈璟浩等(2022)基于 COVID-19 数据分析突发公共卫生事件国际媒体涉华报道特征及相关因素。[6] 国内学者对西方媒体涉华报道的影响因素研究,主要集中在以下四个维度,国际关系、媒体机制、话语实践以及突发事件。但是现有研究多聚焦单一时间点的因素分析,缺乏对因素间长期动态演变的追踪,且多数研究以英美媒体为对象,忽略了其他国家对华报道的差异化机制。

四、研究结论

本研究运用 Citespace 文献计量工具,对 1905-2024 年间国内学界关于欧美新闻机构中国议题报道的学术成果进行了系统梳理。分析表明,该领域研究成果呈现明显的阶段性波动特征,现有研究主要关注国际传播中的媒体偏见问题,研究对象涵盖多家具有全球影响力的西方新闻机构,研究方法以量化分析为主导。当前研究存在成果积累不足、理论视角局限、内容体系碎片化、方法论适配性不足等显著问题。后续研究需要在学术产出规模、理论视野广度、内容体系完整性以及方法论创新融合等方面实现突破性进展。

参考文献:

[1] 杨刚毅 . 从 CNN 世妇会报道看西方媒体的偏见 [J]. 新闻与传播研究 ,1995(4):16-18.

[2] 黄冠乔 .2002—2012 年费加罗网描绘的中国经济形象 : 基于框架理论的分析 [J]. 经济研究导刊 ,2018(30):5-7+19.

[3] 林斯娴 . 西方主流媒体涉华报道的框架策略分析 [J]. 现代国际关系 ,2022(1):53-60.

[4] 单凌 , 童希 . 基于属性议程设置的中国形象国际媒体报道与公众舆情研究 [J]. 北方传媒研究 .2017(5):48-52.

[5] 王晨燕 .《纽约时报》涉华报道中的消息来源与新闻话语分析 [J]. 新闻界 ,2014(22):28-32.

[6] 陈璟浩 , 等 . 基于 COVID-19 数据的突发公共卫生事件国际媒体涉华报道特征及相关因素分析 [J]. 信息资源管理学报 .2022,12(2):76-87.

基金项目:本论文为 2021 年度湖南省哲学社会科学基金项目“美国主流媒体涉华新冠疫情报道批评话语研究”阶段性成果,项目编号:21WLH26

作者简介:杨轶芳,副教授、硕士生导师,研究方向:语言学、传播学。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)