新课程标准下初中生物融入生活实践

马倩

公安县梅园初级中学

1 前言

生物课程标准中课程内容有七个学习主题:“生物体的结构层次”“生物的多样性”“生物与环境”“植物的生活”“人体生理与健康”“遗传与进化”“生物学与社会·跨学科实践”。从内容结构看,“生物学与社·跨学科实践”与其他六个学习主题构成了完整的课程内容体系。它们之间是相互融合的关系。虽然“生物学与社会·跨学科实践”占总课时数的 10% ,但知识需要应用于实践中,让学生学会知识,学懂知识,将理论与实践相结合,最终在生活中运用所学知识,解决生活遇到的疑难困惑。酸雨对环境危害大,随着工业经济的发展,有些地方环境污染严重。在本次学习中,通过模拟酸雨对生物的危害,学生在实践活动中明白环境污染的危害性以及保护环境的重要性。

2 酸雨对生物的影响

2.1 实验原理

酸雨是酸性较强的雨。正常雨水的 pH 不小于 5.6,pH 小于 5.6 则是酸雨。酸雨主要是认为向大气中排放大量的二氧化硫、氮氧化物等造成的。中国的酸雨主要因大量燃烧含硫高的煤而形成的,多为硫酸雨,少为硝酸雨。因此采用稀硫酸溶液模拟酸雨。蚯蚓生长在 pH 值 6-8 的范围内较好,对于酸性物质很敏感,因此选用蚯蚓作为实验材料观察不同pH 下蚯蚓的反应。

2.2 实验过程

取16 个干净的培养皿,贴上标签1-16 号

将生长大小基本相同的 12 只蚯蚓分别放在 12 个培养皿上,每三个培养皿为一组,一共四组。

用玻璃棒蘸取清水以及不同浓度的稀硫酸滴加于 pH 试纸上,观察并确认pH 浓度。

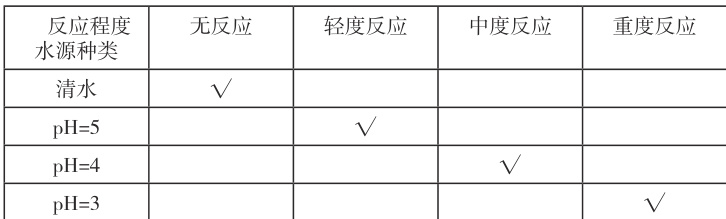

分别用蘸有清水、 pH=5 、 pH=4 、 pH=3 溶液的湿棉球擦拭蚯蚓表面,每组实验重复三次

观察并记录。实验结束后,将蚯蚓及时放入缓冲液数秒,随后放回土壤中。

2.3 实验教学过程

传统实验教学是介绍实验原理,随后展示 ppt 中实验视频,学生进行总结。这样的教学方法让学生“知其然不知其所以然”,容易出现上课注意力不集中,无法有效完成课堂教学。在传统教学过程中,老师占据主体地位,无法发挥学生的主动性。把课堂还给学生,让学生成为课堂主体,激发学生的内驱力,让学生主动学习,学会学习。对此,将教学方法进行改进,采用抛锚式教学法和小组探究法,提出问题,让学生自行设计方案,在教师指导下完善实验方案,自主完成实验。

首先观看酸雨危害视频,在观看视频的过程中,向学生提出问题:什么是酸雨?酸雨的危害为什么这么大?学生在课前已经认识到人类的一些破坏性活动会破坏环境,也听说过酸雨,但是关于酸雨是如何形成的,又是如何危害环境的,这些都尚不清楚,需要学生通过自主阅读找出答案。在这一过程中,提高了学生的阅读能力和理解能力。同时让学生课后查找资料,老师提出几个问题,各小组根据问题以及所查找到的资料准备实验方案。

其次根据以下问题确定实验的初步方案:

该实验是否需要对照实验?如果需要怎样设计较好怎样做,实验结果才可靠?只做一组可以吗?

如何将实验结果展现出来?

根据初步方案,不难发现学生前期理论基本功扎实,了解该实验需要做对照试验,并且学生们在课本原有的实验基础上对实验做出改进,增加了几组对照,主要目的是通过观察稀硫酸浓度的变化对蚯蚓生活的影响,从而推测出酸雨对生物的影响。但是由于学生缺乏实验操作经验,尚未写出完整的实验方案,在教师的指导下,完善实验方案,并进行预实验以及正式实验。

教师在实验前明确实验安全注意事项,在确保学生安全无误后开始实验。实验结束后收拾实验室,清洁台面。

在实验结束后,学生集中讨论,对于实验中发生的意外进行讨论,对于没有出现的现象进行解释,并在班上进行讲解。

2.4 实验效果评价

本次实验实验效果较好,主要原因有以下几个方面:

(1)教师的前期准备工作比较到位。

(2)学生准备工作到位,比如实验的设计方案,从最初的草图到最后的方案,学生通过自己查找资料,在教师指导下完善方案。在完善方案的过程中,学生对本节内容有了更清晰明确的认识,对于逻辑思维的建立以及科学思维的完善有很大的帮助。

(3)在正式实验开始前进行预实验,在熟悉实验流程的同时观察蚯蚓的反应,心中有一个预结果。

(4)在实验结束后将蚯蚓放入缓冲液冲洗,再放回大自然,体现了关爱生命意识。

(5)实验不足之处:由于条件所限,未能将溶液的 pH 值精确到小数点后一位。由于天气原因,未能取到雨水作对照。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)