红蓝光理疗设备光谱与辐照度检测及光生物安全评价研究

肖山立 杨雄标

湖北益健堂科技股份有限公司 湖北省武汉市 430070

红蓝光作为低能量、特定波段的可见光,近年来被广泛应用于医疗与康复领域。红光能够促进组织修复、加速微循环,而蓝光则具有较强的抗菌与消炎作用,二者联合可实现多靶点光疗效果。然而,随着LED 光源的功率密度提升及使用频率增加,其潜在的光热效应和蓝光危害问题逐渐引起关注。如何在保障治疗有效性的同时,控制光源对皮肤与眼部组织的潜在损伤,成为当前光疗设备研究的重要方向。

一、红蓝光理疗设备的光谱与辐照度检测研究

(一)检测设备与方法

本研究选取市面上具有代表性的红蓝光理疗设备,包括面罩式LED 皮肤治疗仪( 630nm/415nm 双波段)、手持式理疗灯( 660nm 红光单波段)、医疗级蓝光照射仪( 450nm ),均为连续光输出型LED 设备。为确保测量精度,实验在无外界光干扰的暗室内进行,环境温度为 25±1∘ ° C,相对湿度控制在 40%-50% 。光谱测试使用德国 Instrument Systems 公司出品的 CAS140CT 高分辨率光谱分析仪,搭配直径 75mm 积分球,通过光纤耦合方式接入设备出光口,采集不同距离( 5cm 、 10cm 、 20cm )和不同照射角度下的光谱数据。辐照度测量采用美国 Ophir PD300-UV 辐照度计,具有宽动态范围( 10nW/ cm2-10W/cm2 )及对可见光段良好的线性响应。所有测试数据重复采样3 次以上,取其算术平均值以减小偶然误差。

(二)红蓝光光谱特性分析

测试结果显示,红光设备主发射峰值集中在 630±5nm 和660±3nm 两个波段,前者常用于美容护理类设备,后者更适用于深层组织照射与临床康复治疗。蓝光设备的主峰波长集中在 450--470nm ,部分低端产品存在宽谱蓝光输出( 400-500nm ),增加了短波蓝光成分,视网膜危害系数较高。典型 LED 发光谱宽(FWHM)控制在 20-30nm 之间,使用 AlGaInP 芯片的红光 LED 在波长稳定性和功率密度方面表现优越;蓝光 LED 多采用 GaN 材料,存在电流驱动下短波移红现象,长期使用可能造成光谱漂移 [1]。此外,不同设备的光谱辐射一致性存在较大差异。面罩式设备因 LED 排布密集、出光面贴合皮肤,其光谱波动小于 ±3% ;而便携式手持设备因出光窗口不规则,其不同区域光谱偏差可达 ±8% 。

(三)辐照度参数检测与评估

各设备在 10cm 距离下中心区域测得的红光辐照度范围为 8.5–38.2mW/cm2 ,蓝光为 5.2--29.6mW/cm2 。红光设备整体输出稳定性较高,辐照峰值与厂商标称值误差在 ±10% 以内。蓝光设备部分样品存在峰值过高问题,实测超过 30mW/cm2 ,超出一般临床推荐的安全值范围( <20mW/cm2 )。辐照度随距离增加呈平方反比衰减规律, 5-20cm 范围内衰减率约为 75% 。面罩类设备在 3-5cm 范围内辐照度维持较高稳定性,适用于面部贴合照射。为评估照射均匀性,本研究引入“辐照均匀性系数”(U),定义为最小辐照度与最大辐照度之比。测试样品中,U 值范围为 0.48-0.91 ,面罩类产品表现优于点光源类设备。功率密度控制对治疗效果及热积累安全性具有关键影响 [2]。红光若用于深层组织治疗,推荐剂量为 25-50J/cm2 (以 30mW/cm2 照射20 分钟计)。蓝光照射因存在视网膜敏感性,推荐短时间、低辐照剂量( <10J/cm2 )操作。

二、光生物安全标准体系与评价方法

(一)光生物安全标准综述

红蓝光设备的安全性评价主要参照 IEC 62471:2006《光辐射灯和灯系统的光生物安全评估标准》。该标准将设备划分为四个光生物安全等级:豁免组(Exempt)、低危组(RG1)、中危组(RG2)与高危组(RG3),评价参数包括蓝光加权辐照度(EB)、视网膜热辐射辐照度(ER)与皮肤热辐照度(ES)。GB/T 20145-2006 作为我国对 IEC 标准的等同采用版本,其评估方法与限值保持一致,要求 LED 类设备提供详细的光谱分布图及危害等级测试报告。对于连续光源(如理疗灯),评价以单位面积辐照度与最大暴露时间为基础。

(二)蓝光危害评估方法

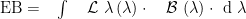

蓝光危害主要通过计算蓝光加权辐照度 EB(单位: W/m2 ),公式如下:  其中 Lλ(λ) 为光谱辐亮度,B(λ)

其中 Lλ(λ) 为光谱辐亮度,B(λ)

为蓝光权重函数。标准限值规定:当 EB 小于 100W/m2 ,暴露时间可达10000 秒;若 EB 达到 200W/m2 ,安全暴露时间降为 5000 秒。超出限值者划为中危或高危等级。本实验中蓝光设备中有两款样品 EB 值超过150W/m2 ,若长时间直视存在潜在视网膜损伤风险,建议增加扩散板或自动定时功能以降低暴露。

(三)红光与皮肤热危害评估

红光波长虽不直接造成光化学损伤,但在高功率密度条件下易造成局部热积累,引发组织应激反应。IEC 标准中规定,当皮肤热辐照度ES 超过 200mW/cm2 时,暴露时间需限制在 10 秒以内以避免热伤害。实测数据显示,红光设备中心区域 ES 值普遍在 20-60mW/cm2 之间,基本处于安全范围内,但部分设备存在局部热斑区域,其表面温升在10分钟内可达 3-5∘ C,易造成表皮微刺激甚至轻度灼热感。因此建议在设备设计中采用多点散热结构、优化内部热通道,并引入热传感器进行实时温度监测与反馈控制,提升热安全性能。

三、综合分析与优化建议

(一)不同设备光谱与安全性差异比较

消费级设备在波长选择上较为灵活,部分采用近红外波段(780–850nm )增强穿透力,但未对近红外辐照热效应进行限制,存在潜在风险。医用级设备则通常配有限光装置和散热控制系统,其蓝光波段严格控制在 450-470nm 区间,且辐照均匀性更高。此外,采用 430nm 以下短波蓝光的设备存在更高视网膜危害性;红光方面, 660nm 比 630nm 在组织穿透力上提升约 30% ,更适用于肌肉组织层级的康复治疗,但功率要求更高。

(二)设备设计优化建议

优质 LED 选型应优先考虑具备低蓝光危害特性、窄光谱宽度、高热稳定性的芯片材料,以减少对视网膜和皮肤的潜在刺激风险[3]。红光部分推荐使用 AlGaInP 基芯片,具有效率高、波长稳定等优点;蓝光则应采用 GaN 基 LED,并配合窄带滤光片,限制短波蓝光泄漏。设备出光面建议设置光学扩散层,以降低局部高辐照区域的能量集中问题,提升辐照均匀性。功率控制方面可采用 PWM 调光与恒流驱动相结合的方式,同时设置最大输出限制,避免过度照射引发热积累。结合红外或TOF 类智能传感技术,可实现照射距离检测、时间控制、用户状态识别与安全提示等多项功能。

(三)使用建议与监管建议

建议在用户手册中明确标注设备的关键技术参数,包括发光波长、辐照强度、推荐照射距离与时间限制。例如:“ 660nm 红光, 10mW/ cm2 ,推荐照射时间不超过 20 分钟 / 区域”,并应附带使用注意事项和禁忌症说明,提升用户使用安全性与规范性。监管层面应推动红蓝光理疗设备纳入强制性产品认证范围,建立科学、系统的检测评价体系,设立专门的光生物安全技术标准,并要求生产企业提交完整的检测报告、临床适应证数据与产品一致性声明。特别是在面向青少年、医疗机构、孕产康复等敏感应用场景时,必须严格落实风险评估制度,提升市场准入门槛和产品安全监管强度。

总结:

通过对红蓝光理疗设备的光谱分布与辐照度进行系统检测,并依据 IEC 62471 等标准开展光生物安全评价,发现不同设备在波长选择、辐照强度及安全等级上差异明显。蓝光存在一定的视网膜危害风险,红光在高强度下亦有热积累问题。建议在设备设计中强化波段控制与智能安全机制,并推动行业标准化,保障临床应用过程中的光安全与治疗效果。

参考文献

[1] 王倩 , 王雪寒 , 范雅兰 , 等 . 综合护理方案在中重度痤疮红蓝光治疗期间的应用 [J]. 海南医学 ,2024,35(20):3021-3026.

[2] 贺娟 , 张菊 , 何谦 , 等 . 红蓝光治疗慢性伤口疗效的 Meta 分析 [J]. 浙江临床医学 ,2024,26(06):855-858.

[3] 张凡旋 . 红蓝光治疗仪结合微针射频痤疮治疗仪治疗痤疮、毛孔的临床疗效研究 [J]. 中国医疗器械信息 ,2024,30(02):58-60.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)