基于文献计量学的气味景观研究进展

刘泽仁 闫晓云 李奇伟

内蒙古农业大学

Abstract: Odor landscape is composed of odor factors objectively existing in the environment, which is of great significance for garden health, human perception and landscape design. A total of 582 studies on odor landscape at home and abroad from 2005 to 2022 in Scopus database and CNKI database were selected as the research objects. CiteSpace software was used for visualization and bibliometrics analysis to obtain the research progress of odor landscape at home and abroad and the research differences at home and abroad: 1) Odor landscape research entered a period of rapid growth from 2012 and reached a climax in 2021; 2) The field of odor landscape research includes odor source research, odor environment research, multi-sensory olfactory perception research, and odor cultural research; 3) Studies on odor landscape at home and abroad present different focuses. Domestic studies focus on odor sources and cultural characteristics of odors, focusing on the impact of odors on human physical and mental health, while foreign studies focus on odor environment, defining the specific scope of odor landscape and the distribution of different odors in urban landscape; 4) Research at home and abroad has begun to converge to the comprehensive research of olfaction and other senses, and multi-sensory perception of odor landscape has become a common research hotspot at home and abroad. On this basis, the prospect of Chinese odor landscape research was put forward: to maintain the characteristics of odor source and odor landscape cultural research direction, so as to provide the theoretical basis for further developing the odor landscape with Chinese characteristics; Pay attention to the research of multi-sensory perception of odor landscape, pay attention to the interaction between different olfactory senses and other senses, and deepen the basic theory of odor landscape design.

关键词: 气味景观、香景、文献计量学、CiteSpaceKeywords: Smellscape; Aromascape; Bibliometric science ; CiteSpace中图分类号: 文献标识码: 文章编号:

0 引 言

嗅觉是人体感觉中自我控制能力较差的一种感知,亚里士多德认为嗅觉在五感认知中地位最低。直到近现代科技发展,人体嗅觉感知机理被科学阐释后,嗅觉作为人体重要的感知手段重新被重视,而利用嗅觉被动接受刺激,从而营造景观成为一种新的趋势。

气味景观(Smellscapes)于 1984 年由 Gade[1] 在人文地理学学科上初次提出,其用“气味轮廓分明的空间(A smell-defined space)”来形容气味景观(Smellscape);后由 Porteous [2] 建立起关于气味景观的理论体系,并在 1990 年出版《心灵的景观 -感 觉 和 隐 喻 的 世 界 》(《Landscapes of the mind : worlds of sense and metaphor》), 其 在书中对气味景观做出如下定义:作为整体存在于某一个特定场所的所具有的气味的景观。气味景观的应用已经成为应对视觉刺激过剩和嗅觉感知缺失的一种全新设计方法,但作为一类新兴的景观研究尚需引起重视。

本文基于 CiteSpace 软件,通过对 2005 年以来国内外数据库中针对气味景观研究内容的文献进行分析,得出近17 年间国内外气味景观研究现状和趋势,通过研究热点问题,为未来气味景观研究总结研究方向。

1 数据来源与研究方法

1.1 文献来源

本文以中国学术期刊网络出版总库(CNKI)文献全文数据以及 Scopus 数据库作为基础。在CNKI 数据库中的高级检索中,限定时间为2005 年1 月1 日到2022 年7 月1 日,以“关键词 Σ=Σ 芳香植物and 主题 Σ=Σ 景观”;“关键词 Σ=Σ 香景”;“关键词 Σ=Σ 嗅觉景观”;“关键词 Σ=Σ 气味景观”分别进行检索,得到文献共 478 篇,筛选后得到中文文献 210 篇。在Scopus 数据库中,限定时间为 2005 年至今(检索时间为 2022 年 7 月 10 日),“以检索范围 Σ=Σ 所有字段” + “关键词 =s smellscape”进行检索,得到文献 478 篇,对文献进行筛选后,得到外文文献372 篇。

1.2 研究方法

本文运用美国德雷塞尔大学信息可视化专家陈超美博士 [3][4] 研发的 CiteSpace 软件,对通过CNKI 数据库和Scopus 数据库中获取到的582 篇中英文文献分别进行可视化分析,使用版本为 CiteSpace 5.8.R3。主要采用作者合作网络分析、机构共引分析、关键词中心性与频次分析、关键词突显值分析、关键词聚类共现图谱绘制、关键词聚类时间网络图谱绘制等 CiteSpace 内置信息分析功能,通过对气味景观研究领域内中英文文献的国家、机构、作者、关键词、发文时间等信息,多角度进行可视化分析,以得出气味景观研究领域近年的研究热点和研究方向,以及对未来的气味景观研究方向和热点进行预测,对气味景观领域研究提供一定的参考

2. 研究概况

2.1 文献量

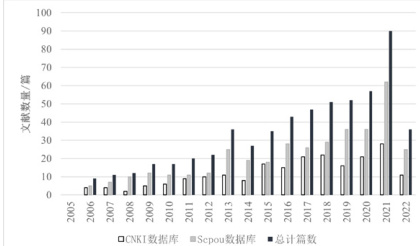

通过对气味景观研究领域文献的统计,得到 2005-2022 年国内外气味景观研究文献数量年度分布图(图1)。在文献发文量上,以外文文献为主,国内文献发文量较小。

在年度分布上,国内发文量 2005-2015 年为研究初始期,这个时期的发文量较小,且此时研究还未引入气味景观的概念,从 2015 年开始呈波动上升趋势,在 2021 年出现研究高峰,到此时初步形成气味景观研究体系。国外研究自 2012 年开始进入研究快速增长期,呈现波动上升趋势,在 2013 年和 2021 年出现两个研究高峰,且 2021 年发文量呈倍增。国内外发文量总体呈缓慢增长,自 2012 年开始进入研究快速增长期,在2013 年和 2021 年出现两个研究高峰,由于国内发文量较少,研究还处于起步阶段,整体增长不明显。

整体来看,国内外文献发文量波动上升,但国内外波动情况存在差异,气味景观研究总文献量与外文文献量趋势相近,而国内外发文量数量波峰与波谷位置相反。

2.2 国家、作者群及研究机构

通过 CiteSpace 的聚类共现图谱计算可得国外气味景观研究文献发文国家的数据:国家节点 52 个,连线 14 条,密度 0.0106,各发文国家之间联系较小,未产生中心研究组织,其中发文量最大的 4 个国家分别是英国( n=120 )、美国(n=87)、法国( n=36 )、德国( n=32 )。此外,国内外作者群联系均较弱,连线基本为同研究机构作者,不同研究群体关联性较差。其中国内作者节点 290 个,连线 242 条,密度 =0.0058 ;国外作者节点 323 个,连线 181 条,密度 =0.0035 气味景观研究机构数据中,有中文节点 122 个,连线 0 条,密度 =0 ;外文节点 269 个,连线 15 条,密度  。国内文献主要来源于福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University)、上海交通大学(Shanghai JiaoTong University)、浙江农林大学(Zhejiang A & F University),但相互关联性较小,未出现集中性节点。国外文献主要来源于奥克兰大学(The University of Auckland)、伦敦大学学院(University College London)、新加坡国立大学(National University of Singapore)、法国国家科学研究中心(Advancing The Frontiers),但各机构之间的研究方向略有差别,未形成研究中心。

。国内文献主要来源于福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University)、上海交通大学(Shanghai JiaoTong University)、浙江农林大学(Zhejiang A & F University),但相互关联性较小,未出现集中性节点。国外文献主要来源于奥克兰大学(The University of Auckland)、伦敦大学学院(University College London)、新加坡国立大学(National University of Singapore)、法国国家科学研究中心(Advancing The Frontiers),但各机构之间的研究方向略有差别,未形成研究中心。

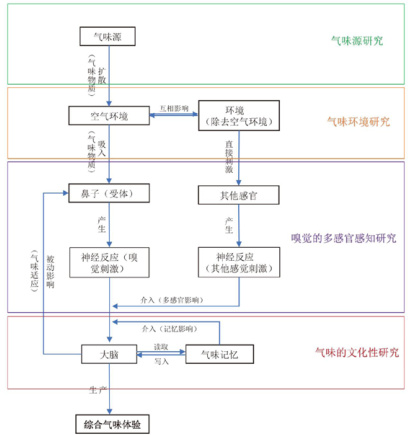

3. 研究领域

2004 年度诺贝尔生理学或医学奖得主美国科学家 Richard Axel 和 Linda B ∇⋅ε Buckei博士的研究成果阐述了人体对于嗅觉的感知机理,其阐释了人体产生嗅觉的基础是基于气味物质刺激气味受体 , 同时人体的气味受体只表达一种嗅觉气味基因,证明了人体对于复杂气味的感知是基于不同气味物质的组合;同时其研究也证明了人体对于记忆气味的机理 [5]。基于人体对于嗅觉的感知机理研究成果,结合嗅觉疲劳、气味记忆、多感官感知等原理,构建关于气味景观下的气味体验产生流程(图 2),并对气味体验产生中的各过程进行分类,提出气味景观研究的四个方向:气味源研究、气味环境研究、嗅觉的多感官感知研究和气味的文化性研究。

3.1 气味源研究

对于一个气味景观来说,其所包含的气味物质就是这个气味景观存在的客观本体。由于气味景观中气味物质的可控性较差,而导致的时空存在不连续、空间存在破碎的情况,控制气味物质的产生源头—气味源也许是一个更方便的方法。

气味源在园林环境下的存在主要就是可以释放气味物质的植物,早期的气味景观研究一般将其划定为芳香植物范畴当中,虽然两者的概念有所交叉,但对于气味景观的营建,气味源头不等同于芳香植物。芳香植物指代化工领域中可以产出芳香精油的植物,但部分芳香植物其具有芳香特性的物质需破坏其植物结构后才能挥发,对于气味景观,可能更需要能够主动挥发其气味物质的植物作为气味源。

国内早期的气味景观研究就专注于针对芳香植物,也可以说是芳香植物的园林化运用延伸到了现在的气味景观研究。研究的重点为其园林运用方法、对人体的健康功效等方面,同时由于早期的气味研究方法较少,一般都采用质性研究作为其主要的数据来源,

在芳香植物园林化运用或对芳香植物对身心健康影响等研究下,一般都会依照地区或者习俗选择一定数量的芳香植物作为指导,虽有如梅花、桂花、丁香等认可度较高的植物选择,但大部分指导植物都依据芳香植物的芳香物质特性来选择,缺少对于气味景观特质化的研究。芳香植物气味景观运用的研究集中在:散发的气味物质、对人的身心健康影响(调节情绪、提高认知能力、提高免疫能力)、蕴含的文化含义。其中关于气味源植物群落研究较少,对气味源的单体挥发物研究较多 [6],存在对整体的环境评价的研究,但大多基于层次分析法[7],无法得出单独关于气味源的影响。对气味源气味的研究外,也延伸到对其挥发物整体的健康功效研究 [8],同时挥发物质浓度过高也可能引起人体不适 [6][9]。

3.2 气味环境研究

嗅觉刺激的产生需要气味物质从气味源头散发,并经过环境最后传导到人的嗅觉感知器官上,作为客观存在的一种不可视环境,气味环境是人感知气味景观的主要场所。对于气味环境构建是贯穿整个气味景观研究的重要一环,也是气味景观研究的主体之一:通过控制整体环境,设计气味景观。气味环境的中心研究内容就是对气味源头的位置确定、气味物质传播的路径控制。

现关于气味景观中气味环境的研究,多通过气味行走(Smellwalk)[10]、气味的灵敏度协调模型构建 [11]、对坐标参照照片标记气味捕捉 [12] 等方法在不同维度进行气味景观可视化,研究成果有气味地图[10]、气味景观分区与规划方法。有研究将气味可识别强度、扩散半径、发生频率作为气味环境分析的客观指标[13],并通过质性分析对气味景观进行评价。通过对单株植物进行气味扩散分析,得到其气味扩散范围[14]。也有研究表示对于气味,人们有时会通过干燥、湿润等词来形容闻到的空气,这就说明除去空气中的气味物质外,人体也会对包含气味物质的气体本身产生对温度、湿度等的感知。

关于气味环境研究的重心一直着重于对气味景观的范围划定和气味景观内不同气味之间的关系划定,同时也有一部分关于其他因素对气味环境影响的研究,如场地气流、空气湿度和温度等。

3.3 嗅觉的多感官感知研究

伴随时代发展的技术更迭,各类数字技术已经广泛运用于风景园林设计的各个阶段[15],但各类技术重点基本以视觉为主,忽略其他感官的感知。而作为多感官感知,在风景园林设计中,具体关于不同感官间的互相作用机制还未健全,如何考虑在现有设计基础上进行其他感官的植入和运用成为难题。基于多感觉下的一致性理论,以单一感官为基础,探索其他感官的感知对其影响。

现有多感官感知研究基本以心理学研究为主:当人体接收到的气味同其他感觉之间产生一致性时,气味会更容易被检测和识别[16]。一致的视觉线索可以帮助人们接收和识别气味并可能增加气味的愉悦度。相对于接受同气味不一致的视觉线索或无视觉线索来说,人更喜欢接受同视觉线索一致的气味 [17]。(花色、气味、数量、品种)但当气味令人不快时,一致性视觉线索也可能增加气味的厌恶程度[18]。视觉线索不仅影响人们对嗅觉的预期感觉,还能直接影响对嗅觉的感觉 [19]。

关于多感官感知已经在最基础的感知层次上拥有一定的研究成果,但当处在复杂的气味环境中时,多感官之间如何互相作用产生最终的气味体验在现阶段还明了,但基于心理学现有的研究成果,融入具体的园林环境中进行多感官感知的研究也许能对指导气味景观设计进行理论上的支撑。

3.4 气味的文化性研究

嗅觉是贯穿在大脑学习和记忆过程中不可缺少的感觉之一[20],每当闻到某种味道时,储存关于这一气味记忆的大脑皮层就被唤醒,使人想起关于这一气味的记忆,同时还能通过大脑的记忆功能再次深化对该气味的记忆。同时在该气味唤起大脑记忆的同时,还能触动关于情感的相关记忆部分[21]。气味景观可以构建地方特色,引发地方认同,同时可以诱发个人记忆,创造“地方依赖”[22]。气味和记忆可以共同作用,塑造自我认同和社会关系[23]。

关于气味景观文化性的研究主要分为两个方面,一是关注身边的气味,通过对地方气味、区域气味的时空分析来研究气味的地域性特征;二是关注气味的民族性、历史性,通过研究具有一定历史价值的气味来构建整体的关于气味的文化性特征。

研究气味的地域性特征方面,在马达加斯加岛 [1]、新西兰 [24]、波兰 [25] 等地域,通过研究现有气味构成和历史气味构成的来源区别,得到其气味的主体特征(马达加斯加岛的气味景观由依兰“Cananga odorata (Lamk.) Hook. f. et Thoms.”作为主体构成),对历史节点的气味景观和现有城市的气味景观进行比较,探讨不同时期中不同气味冲击下的整体的文化性的气味景观的历史意义和其反应出气味景观对于地域的价值 [24][25]。同时Deborah Davis 认为原有的产生积极归宿感的气味景观在被污染后会对当地居民产生深刻的疏离感 [26],在探讨关于一个地域的气味景观的历史进程变化和其对居民产生的积极归宿感,到气味景观的时空变化后对其居民产生的疏离感也是气味景观文化性的研究论题之一。

在研究具有历史价值的气味构成上,关于中国传统名花梅花 [27] [28]、桂花 [27] [29] 的研究颇多,通过研究相关历史文献、分析气味物质构成,对其具体的健康功效进行划定,同时分析其在园林运用中同其他构成要素的相关关系,以深化其文化价值,拓宽园林运用方法。对于中国传统园林,有关于怡园、小金山、个园等历史文化名园的气味景观研究,通过分析气味源[30][31]、模拟风环境[30][31]、研究传统造园手法 [32]、植入历史文化含义[32] 等方法,在气味景观的范畴内对中国传统园林进行重构,深化其在感知层次的文化价值。同时还有针对历史典籍:《牡丹亭》[33]、《紫钗记》[33]、《红楼梦》[34] 等的研究,采取气味景观复现或者解析气味景观构成要素来对历史中的气味景观进行研究。

4. 研究总体趋势及热点

4.1 研究趋势

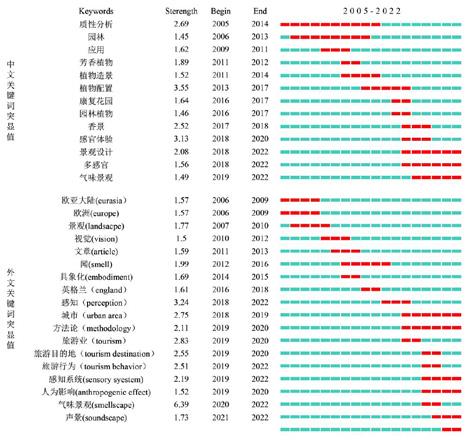

突显值反应一定时间内影响力较大的研究领域(图5),聚类时序则可以看出时间线上不同关键词的相关性及其发展顺序(图6)。国内气味景观相关关键词在2005-2017 年期间研究热点关注于气味源研究,对芳香植物的园林化运用处在研究前沿,出现了如应用、植物造景、植物配置等关键词。到 2016 年开始陆续出现康复花园、香景、感官体验等关键词,气味景观研究逐渐向园林康养方向拓展,开始着重关注气味景观和人的关系,同时香景关键词的出现也预示着气味景观的文化性研究已经具备一定研究成果,成为气味景观研究方向上的重点之一。2018 年开始出现了多感官、景观设计、气味景观等关键词,标志着气味景观逐渐作为一个研究方向开始在同时研究热点也向气味景观的多感官感知研究和气味景观设计领域偏移。

国外气味景观的突显内容在初期以“欧洲”最为显著,例如于 2005-2009 年出现了“欧亚大陆(Eurasia)”、“欧洲(Europe)”以及 2016-2018 年出现的“英国(England)”等突显词。2018 年开始国外研究对象从大尺度的地域性气味景观更小尺度的城市和旅游景点变更,出现了城市(Urban area)(2018-2022)、旅游业 Tourism(2019-2020)、旅游目的地 Tourist destination(2019-2020)、旅游行为 Tourist behavior(2019-2022)等关键词。同时感觉 Perception(2018-2022)、感知系统 Sensory system(2019-2022)等关键词出现后直到现在一直处于突显状态,这也证明了气味景观研究的重心处开始注重人的感知,同时视觉 Vision(2010-2012)、声景 Soundscape(2021-2022)等关键词,反映出气味景观多感官感知研究在嗅觉同其他感觉的综合研究已经开始陆续出现,气味景观多感官感知研究已成为国内外气味景观研究的热点方向。

4.2 研究热点

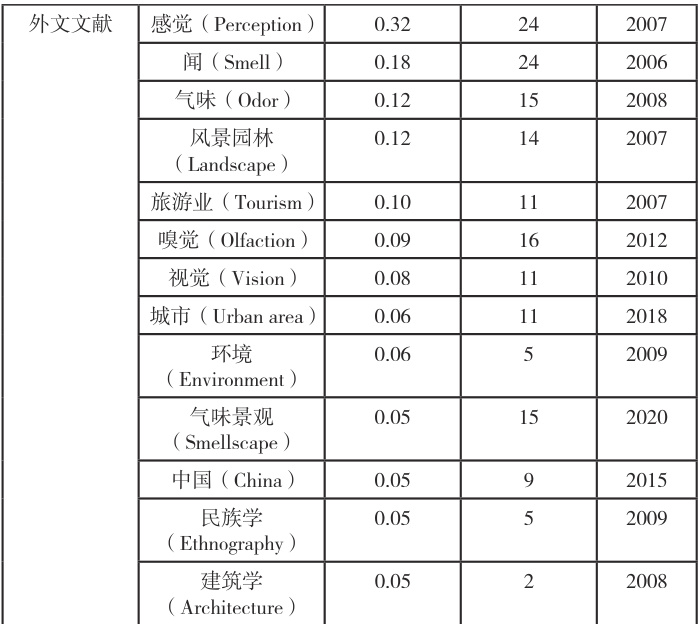

在关键词共现图谱中,中文文献关键词共出现 290 个,连线 617 条,密度为 0.0147,可见国内研究分布较为分散。由于“气味景观”作为关键词被广泛运用时间较晚,且国内关于气味景观领域的早期的研究多以芳香植物的园林化运用为起点,故在关键词中心性和频次上以“芳香植物”(中心性 =0.89 ;频次 =87 )最为突出,同时出现景观设计(中心性 =0.36 ;频次 =17 )、香景(中心性 =0.17 ;频次 =14 )、园艺疗法(中心性 =0.16 ;频次 =12 )等次级关键词。国内气味景观研究领域文献关键词网络结构显著(聚类模块值 Modularity,Q=0.6778),结果可信度较高(聚类平均轮廓值 Weightde mean silhouette, S=0.9378 )。外文文献关键词共出现 436 个,连线 1337 条,密度为 0.0141,研究分布也较为分散。出现频率最高的 5 个关键词为感知(Perception)、嗅觉(Smell)、气味(Odor)、景观(Landscape)、旅游业(Tourism)。国外气味景观研究领域文献关键词网络结构显著(聚类模块值 Modularity, 0=0.7501 ),结果可靠(聚类平均轮廓值 Weightdemean silhouette,S=0.6901)。

综上,国内气味景观研究起源于针对芳香植物的园林应用研究,同时早期研究也同园艺疗法、香景等研究联系较为密切,比较注重气味景观中环境的构建和从健康角度分析芳香植物对人的作用,后期的研究逐渐将重心放到人同环境的感知问题上,同时还存在同中国古典园林研究相关性很高的“香景”研究。国外研究属于广义气味景观的延伸研究,初期研究还是着重于城市(Urban area)范围,后衍生到风景园林(landscape)中,其对气味景观的研究注重环境同人的关系,并着重考虑人的感知问题。同时还出现了部分同视觉、听觉等其他感觉的多感知下的研究。

5. 结论与展望

通过 Citespace 软件对国内外气味景观文献进行可视化分析,总结了气味景观的研究进展及研究热点,对国内外研究进行了对比:国内气味景观研究重点集中在揭示单独的气味源其具体的气味物质构成及其对人体具体的健康功效、对已建成气味景观进行气味环境分析及评价、具有历史文化价值的气味景观及气味源的发掘等方向上,国外研究则更侧重气味环境,关注于界定气味景观具体范围和城市尺度气味景观中不同气味的分布状况。

气味景观研究仍处于理论研究的阶段,在设计运用方面仍然存在较多关键问题尚未解决。同时由于气味景观的研究需要多学科协同,且气味感知过程较为快速和复杂,其研究难度较高。在面对信息时代视听冲击当下,嗅觉感知显得弥足珍贵,气味景观中的气味源所产生的气味因子同人体健康有很强的正向联系,作为“风景园林与健康”研究下的一支,其研究对于扩大风景园林对人的健康功效有着重大意义。

通过 CiteSpace 软件对国内外气味景观研究文献进行分析,继续发扬国内研究独特之处,继续发掘气味源其具体气味因子成分及其对人的身心健康影响,丰富气味景观设计可运用的主体材料,发扬气味景观文化性研究特色,为中国特色的气味景观构建提供基础,关注嗅觉和其他感觉之间的多重作用,深入探究气味景观感知的复杂机理,深化气味景观设计的理论基础。

参考文献:

[1]Daniel, Gade. Redolence and Land Use on Nosy Be, Madagascar[J]. Journal of Cultural Geography, 1984.

[2]Porteous, J. Douglas (John Douglas). Landscapes of the mind ∵ worlds of sense and metaphor[M]. University of Toronto Press, 1990.

[3] Chen C . CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, 57(3):p. 359-377.

[4] 陈悦 , 陈超美 , 刘则渊 , 胡志刚 , 王贤文 .CiteSpace 知识图谱的方法论功能 [J]. 科学学研究 ,2015,33(02):242-253.

[5] Axel R, Buck L B. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2004[J]. Alberta Aromatherapy Institute: Edmonton, AB, Canada, 2004

[6] 郑俊鸣 , 黄艳真 , 江登辉 , 陈凌艳 , 何天友 , 郑郁善 . 园林植物挥发性气体对人体健康的影响 [J]. 世界林业研究 ,2019,32(05):22-27.

[7] 陈焱 , 朱梦旗 , 卢佳欢 , 苏金豹 . 森林公园香景观模糊综合评价研究——以五营国家森林公园为例 [J]. 生态经济 ,2018,34(12):232-236.

[8] 贾梅 , 金荷仙 , 王声菲 . 园林植物挥发物及其在康复景观中对人体健康影响的研究进展 [J]. 中国园林 ,2016,32(12):26-31.

[9] 郑华 , 金幼菊 , 周金星 , 李文彬 . 活体珍珠梅挥发物释放的季节性及其对人体脑波影响的初探 [J]. 林业科学研究 ,2003(03):328-334.

[10] McLean K. Nose-First : Practices of smellwalking and smellscape mapping [D].London: London Royal Academy of Art, 2020.

[11] Ling,Xi. Guan,Hao.Critical Zone Recognition of Smellscape of a Chinese Traditional Market Based on the Sensitivity-Coordination Matrix.[J]. Journal of Urban Planning and Development,2022,148(3): 05022021-2-11

[12] Quercia D, Aiello L M , Schifanella R . The Emotional and Chromatic Layers of Urban Smells[C]// 2016.

[13] 包广龙 . 扬州园林历史人文与感知环境研究 [D]. 西安建筑科技大学 ,2018.

[14]Song X, Wu Q. Study on smellscape perception and landscape application of fragrant plants [J]. Urban Forestry & Urban Greening,2021

[15] LEBLANC R. The Future of Working Drawings[J].Landscapes Paysages, 2020, 22(3):54-55.

[16] Gottfried J A , Dolan R J . The Nose Smells What the Eye Sees[J]. Neuron, 2003,39(2):375-386.

[17] Nobuyuki S , Sumio I , Sachiko S , et al. The Effect of Visual Images on Perception of Odors[J]. Chemical Senses(suppl_1):i244.

[18] Seo H S ,Arshamian A ,Schemmer K , et al. Cross-modal integration between odors and abstract symbols[J]. Neuroscience Letters, 2010, 478(3):175-178.

[19] 安德莉亚·比特纳 . 施普林格气味手册 ( 中 )[M]. 王凯等译 . 北京 . 科学出版社 .2020:846

[20] 廖凯. 嗅觉刺激对学习和记忆的影响及其机制的研究[D]. 华中科技大学,2011.1-2

[21] Vroon P. Smell: The Secret Seducer[M]. Cheng Shengsheng, Zhang Caixia, trans.Beijing: China Social Sciences Press, 2013:101-102

[22] 徐虹 , 周泽鲲 . 气味景观感知对乡村地方依恋的影响机制研究——兼论怀旧的中介作用 [J]. 人文地理 ,2020,35(04):48-55.

[23]Low, Kelvin E Y . Olfactive frames of remembering: theorizing self, senses and society[J]. Sociological Review, 2013, 61(4):688-708.

[24] Parsons M , Fisher K . Historical smellscapes in Aotearoa New Zealand: Intersections between colonial knowledges of smell, race, and wetlands[J]. Journal of Historical Geography,2021, 74:28-43.

[25]Weismann S. Scents and Sensibilities: Interwar Lublin’s Courtyards[J]. Contemporary European History, 2021:1-16.

[26]Deborah Davis,Jackson.Scents of place: the dysplacement of a First Nations community in Canada.[J].American anthropologist,2011,113(4):606-18.

[27] 金荷仙. 梅, 桂花文化与花香之物质基础及其对人体健康的影响[D]. 北京: 北京林业大学 ,2003.

[28] 金荷仙 , 雷梦宇 , 吴亚玲 .《梅品》“花宜称”中的梅花香境营造 [J]. 南京林业大学学报 ( 人文社会科学版 ),2020,20(03):24-34.

[29] 李育贤 , 翁殊斐 , 冯志坚 . 广州公园应用桂花营造香景的初步研究 [J]. 广东园林 ,2018,40(05):12-16.

[30] 包广龙 , 杨豪中 . 四季闻馨—— 扬州小金山香景图像化分析 [J]. 华中建筑 ,2018,36(08):35-38.

[31] 包广龙 , 王婷婷 . 个园造园艺术特点及香景营造研究 [J]. 美术教育研究 ,2019(17):92-93+98.

[32] 杨雯 , 金荷仙 , 晏海 , 刘晓东 . 苏州怡园植物香景营造研究 [J]. 中国园林 ,2021,37(06):139-144.DOI:10.19775/j.cla.2021.06.0139.

[33] 陈施妤, 陈意微, 梁芷晴. 从《紫钗记》与《牡丹亭》管窥明代女性园林香境[J].广东园林 ,2022,44(01):28-32.

[34] 陈 意 微 , 袁 晓 梅 . 解 读《 红 楼 梦 》 大 观 园 的 植 物 香 景 [J]. 中 国 园林 ,2017,33(09):88-92.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)