立德树人视野下研究生导师与研究生双向选择系统设计研究

刘叶楠 王恒

西安工业大学 陕西西安 710021

一、引言

研究生教育在高等教育体系中具有战略地位,而导师与研究生的匹配质量直接影响培养成效。当前我国高校普遍采用的双向选择模式在实践中仍面临诸多挑战。本研究立足于 " 立德树人 " 根本任务,从教育管理信息化角度出发,通过系统分析双向选择机制的现存问题,提出一套完整的解决方案。

研究生教育是国民教育体系的顶端,是培养高层次创新型、复合型人才的主渠道。在这一过程中,导师作为研究生培养的第一责任人,其言传身教对学生的学术成长、人格塑造和价值引领起着至关重要的作用。因此,建立一种健康、和谐、富有成效的导学关系,是研究生教育成功的基石,而师生“双选”机制正是这一关系建立的“第一道门”。我国研究生招生制度历经了从“报考即选定”到“统一分配”,再到当前普遍实行的“双向选择”模式的演进。

尽管“双向选择”的理念先进,但在实践层面却衍生出一系列新的问题,使其难以达到理想的“最优匹配”状态。首先,严重的信息不对称是当前“双选”模式的最大痛点。学生获取导师信息的渠道往往局限于学院官网上更新不及时、内容简略的静态页面,对于导师的学术风格、指导模式、育人理念乃至团队氛围等关乎长远发展的“软信息”知之甚少,选择时如同“盲人摸象” 。反之,导师对学生的了解也多依赖于缺乏统一规范、主观性强的个人简历,难以在短时间内对学生的真实能力、学术潜力和综合素含进行全面、客观的评估。这种信息壁垒直接导致了匹配过程的盲目性和随机性,为后续的培养埋下了矛盾的隐患。

其次,传统的“双选”流程往往缺乏科学性和公平性。许多高校的双选流程带有浓厚的“先到先得”色彩,演变成一场“拼手速”的竞赛。部分学生因提前联系、信息灵通而抢占先机,而另一些更具潜力或更匹配的学生却可能因时机问题错失良机。更有甚者,出于“面子问题”,导师与学生之间一旦初步接触,即便发现不合适也难以拒绝,导致将就式的匹配。这种非理性的流程不仅增加了师生双方的沟通成本与心理负担,也极大地削弱了选择的科学性,与教育应有的严谨与公正背道而驰。这些乱象的存在,使得“双选”环节偏离了其选拔英才、优化组合的初衷,更未能有效贯彻“立德树人”的根本任务。因此,利用现代信息技术,构建一个能够打破信息壁垒、优化选择流程、彰显育人导向的“双选”系统,已成为新时代提升研究生培养质量的迫切需求。

二、系统设计理念与功能架构

为有效应对上述挑战,本系统的设计秉持“立德树人、公平公正、尊重个性、注重双向、 ”的四大核心理念,设计一套科学高效、人性化的新一代“双选”平台。注重双向强调的是师生在选择过程中的平等地位和充分互动,系统流程确保了从意向表达、双向确认到最终匹配的每一个环节都体现了双方的真实意愿。而立德树人则是统领一切的顶层设计理念,它要求系统超越单纯的“业务撮合”,将导师的育人初心和学生的德才兼备作为评价与匹配的核心维度,引导“双选”回归教育本质。

2.1 系统功能设计

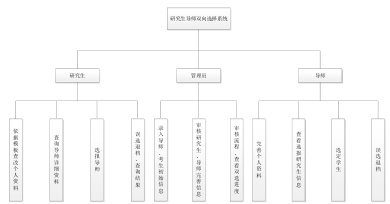

基于上述理念,系统采用了采用“互联网 +”方法,构建了一个由研究生、导师和管理员三方用户协同工作的有机生态系统。将耗时费力的线下选择挪至线上,建立研究生、导师双选系统。系统的整体功能架构如图1 所示,各模块职责清晰,相互联动,共同保障“双选”工作的顺利进行。

图1 研究生、导师双选系统功能图

研究生模块是学生参与“双选”的专属通道,它赋能学生依据系统提供的规范化模板,创建一份能全面反映其学术背景、研究兴趣、能力特长乃至职业规划的“立体化”个人档案。学生可以通过该模块,以多维度、可筛选的方式查阅所有导师的详细资料,并按照系统设定的流程提交意向申请,实时追踪申请状态,直至最终确认匹配结果。

导师模块则为导师提供了一个全方位的招生管理工作台。导师在此完善个人主页,不仅包括科研成果和招生名额,更需重点阐述其指导理念、团队文化和对学生的期望,以吸引志同道合的学生。在选择阶段,导师可以便捷地查看所有申请者的详细资料,进行横向对比,并最终确定拟录取名单,完成选择操作。管理员模块作为系统的“中枢神经”,负责整个“双选”流程的宏观调控。

管理员拥有对师生基础信息进行审核与管理的权限,能够根据学校安排灵活设置各轮次“双选”的起止时间与规则,并对全过程数据进行实时监控。在“双选”结束后,管理员可对少数未成功匹配的师生进行必要的调剂,并一键生成各类统计分析报告,为未来的招生政策优化提供数据支持。

2.2 系统的核心流程设计

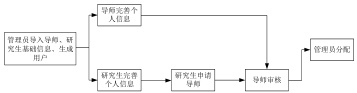

为彻底改变传统“双选”模式中存在的流程僵化、机会不均等弊病,本系统设计的核心创新在于引入了一套分阶段、多轮次的动态选择机制。为优化匹配度,整个双选过程由学院统一组织,确保同一时间段内进行,避免时间差异带来的匹配问题,最大限度让选择双方挑选到满意的对象,其双选过程的流程图如图2 所示。

图2 双选过程流程图

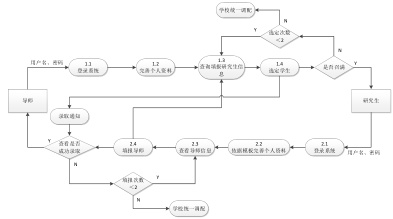

该机制将整个“双选”过程分解为逻辑递进的三个阶段,旨在通过“过程中的优化”逐步提升匹配的成功率和满意度,确保选择过程的公平、有序与高效。整个流程被设计得清晰直观,师生双方的操作均能在系统引导下完成,其具体的模块交互流程如图3 所示。

图3 导师与研究生模块流程图

在规定的统一时间节点,系统向所有具备资格的研究生和拥有招生名额的导师同步开放。在这一阶段,为给予学生更充分的选择空间并降低单一选择的风险,系统允许每位研究生同时向两位心仪的导师提交申请。第二阶段是为首轮未匹配师生设立的双向补选阶段。首轮结束后,系统中仍有部分学生未能如愿,同时也有部分导师尚有剩余名额。此时,系统将自动进入第二阶段,此阶段的参与者仅限于上述两类人群。在这一轮中,学生可以根据首轮的结果和剩余的导师名额,更有针对性地选择并填报一名意向导师。这一阶段的设计具有重要的“纠偏”和“优化”作用,它为在首轮中因各种原因(如热门导师竞争激烈、学生选择过于集中等)而“落单”的优秀学生和导师提供了宝贵的第二次机会,有效避免了人才资源的错配与浪费,是提升整体匹配质量的关键一环。为确保100% 的覆盖率,系统将针对极少数仍未匹配的学生和导师启动第三阶段。在此阶段,系统将自动生成一份包含未匹配学生志愿倾向、综合情况以及导师剩余名额和需求的详细清单,提交给学院管理员。管理员可依据这份客观、全面的数据报告,进行人性化的线下沟通或线上统一调剂,做出最终的分配决策。

三、“立德树人”理念的融入与实践

本系统设计的不仅在于技术层面的流程优化,而在于将“立德树人”教育理念,具体化、可操作化地深度融入到系统的每一个设计细节之中。它力图引导师生“双选”超越种简单的“项目合作”或“劳务关系”的匹配,升华为一场基于共同价值与教育理想的“师徒之约”。

首先,在信息展示的维度上,系统彻底颠覆了传统模式下以“成果”论英雄的单一评价体系。 在导师信息模块的构建中,系统通过设置必填字段,强制要求导师不仅要罗列其科研项目、发表论文等“硬实力”,更需要清晰、详尽地阐述其“德育理念与实践”、“个人指导风格”。

其次,在匹配的核心理念上,系统所倡导的是一场深度的“双向奔赴”。 通过上述信息维度的丰富化,系统鼓励师生双方将关注点从表层的“研究方向是否一致”下沉到核心的“育人与成长理念是否契合”。这正是“立德树人”根本任务在研究生招生这一关键入口环节最直接、最生动的实践。它让每一次选择,都成为一次关于教育与成长的郑重承诺。

四、主要功能测试

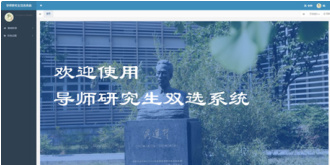

系统将用户分为系统管理员、导师和研究生三个角色,用户在登录时需要输入“工号 / 编号”“姓名”“密码”进行登录,系统登陆界面如图所示4 所示。系统根据用户身份的不同,登陆后显示不同界面,管理员、研究生登陆后首页界面如图5、图6 所示。

测试参加本年度双选研究生进行志愿投递的每个操作步骤可能出现的情况,确保研究生能按照规定准确选择导师,主要测试能否正常进行导师的选择以及志愿信息的提交。前置条件:研究生登录系统、打开左侧导航栏的研究生志愿填报并进行个人信息的完善。测试输入:筛选非满员导师后,在列表左侧勾选三位满足双选条件的导师,点击“下一步”按钮,确认志愿结果完毕后点击“确认选择”按钮。预期结果:提示志愿申请成功,并可以返回首页。测试结果:显示志愿投递成功并可返回首页,功能测试通过。

测试导师在收到研究生请求后对其进行处理的过程,确保导师能够分情况正确处理研究生申请。主要测试导师确认功能。前置条件:导师登录系统并打开左侧导航栏的导师确认管理项。测试输入:在研究生表格左侧勾选处于未处理状态的研究生,点击“同意”或“拒绝”的按钮并输入审批原因。预期结果:被处理过后的研究生申请状态被更新为“已接受”或“已拒绝”。预期结果:完成相对应的处理请求并更新研究生申请列表的信息。测试结果:处理为同意的研究生申请状态更新为“已同意”,处理为拒绝的研究生申请状态更新为“已拒绝”,并显示审批结果,测试通过。

图4 系统登录界面

图5 管理员首页界面

图6 研究生首页界面

结论与展望

本文通过深入剖析当前高校研究生“双选”机制中普遍存在的信息不对称、流程不科学、价值导向模糊等核心问题,并以“立德树人”为根本指导思想,系统性地构建了套功能完备、流程科学、理念先进的信息化解决方案。该系统通过创设一个全面、透明的师生信息交互平台,以及设计一套公平、高效的多阶段动态选择流程,将技术手段与教育理念进行了深度融合,不仅提升了师生匹配的效率与精准度,更重要的是,它将“双选”过程从一个简单的行政匹配环节,升华为一次以育人理念和价值共鸣为基础的教育实践,为构建和谐共进的导学共同体、从源头提升研究生培养质量提供了强有力的工具支撑和路径探索。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)