“教学评”一体化下小学语文习作单元教学的逆向设计研究

尤梦婷

苏州市吴中区一箭河实验小学 江苏苏州 215156

一、问题聚焦:小学语文习作单元“教-学-评”分离的困境剖析

传统的小学语文习作教学模式中,“教、学、评”三环节呈现出明显的分离性,教师常常过于重视写作技巧的传授,过度依赖固定模板的使用以及修辞手法的机械套用,而忽略了对学生个性化表达需求的考虑,这种以教师为中心的教学方式使得学习目标定位不清,学生很容易陷入“方向不明”与“策略缺失”的困境当中。

从评价维度来看,当前问题表现出明显的复杂性和紧迫性,现有的评价体系缺乏系统的规划,教师往往用“内容完整”“表述流畅”之类的模糊性语言来回应,没有围绕习作单元的核心目标创建起科学的综合性评价架构,在人物描写类习作的教学过程中,可以发现“人物形象塑造欠缺”,但对具体原因(素材积累不足,细节刻画不到位)的分析较为薄弱,评价主体存在单一化的趋向,仅仅依靠教师的主观判断很难涵盖学生写作过程中的种种需求,而且批阅时间较长,使得“教评分离”的情况屡屡出现,学生难以及时调整思路并改进创作实践。

二、逆向重构:素养导向的“教- 学- 评”一体化单元设计路径

(一)目标统整:锚定预期成果,构建三维素养发展框架

核心为明确学习目标,以五年级下册第五单元《形形色色的人》为例,其属于“表达与交流”任务群,重点在于培养学生的典型事例和细节描写,创造人物形象。根据课程标准以及学情分析建立了分层递进式教学目标:

从知识与技能角度来说,学生要熟练掌握并恰当运用动作描写、语言描写以及神态描写等手段,通过两到三个典型情境来凸显人物的性格特点,诸如“温文尔雅”或者“乐观豁达”;在过程与方法方面,重点在于改善学生的观察能力,促使他们凭借小组合作归纳出人物描写所蕴含的内在规律,并且在仿写练习当中熟练使用对比、衬托这些修辞技法;从情感态度与价值观的角度来看,就是想要引发学生去关注日常生活中的人物形象,真切感受到细节描写在情感抒发上的关键意义,慢慢形成“生活即是素材”的创作观念。

(二)循证先行:开发多元评价量表,具象化学习证据

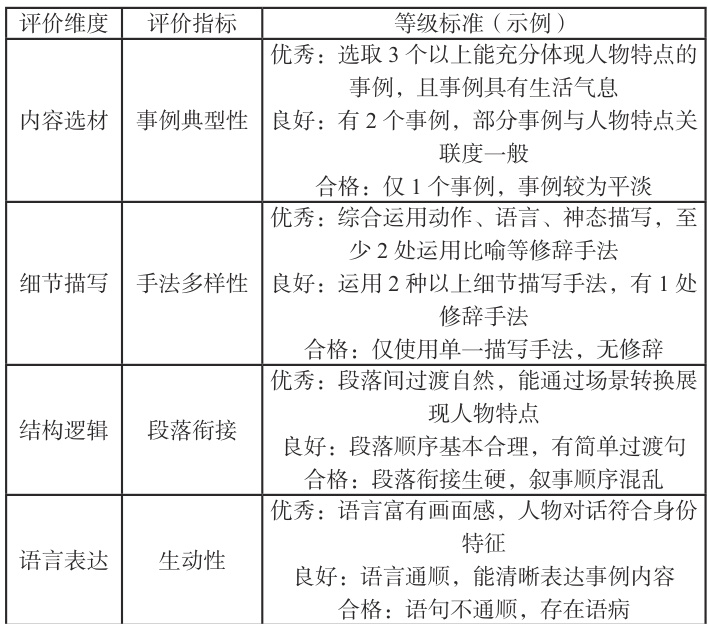

基于目标体系,笔者设计了贯穿写作全过程的评价量表,将抽象目标转化为具体可测的评价指标:

该量表具有三大特点:建立分层递进的评估体系,把能力发展分成“达标”“优秀”和“卓越”这三个层级,给不同水平的学生给予明确的发展目标指引,采用过程性评价机制,在初稿修订环节,凭借“细节描摹”标准促使学生自行判定要不要增添神态描写之类的要素,留出个性化的余地,让学生在素材选择时加入个人视角,用非常规且新颖的例子来加深文本内涵。

(三)活动创生:设计梯度任务链,驱动深度习作实践

1. 情境导入,激活观察体验

课程初始阶段,教师播放“校园人物速写”微视频,展现值日生认真清扫和同学互助的画面,接着让学生思考:“视频中的人物有哪些显著特征,你是怎么通过他们的行为表现来认识这些特征的?”此环节旨在唤起学生的日常经历,之后开展“班级人物观察卡”活动,要求学生在五分钟之内仔细观察同桌的动作细节(“转笔次数”“举手姿势”),并试着用一句话来概括所看到的,从而形成“观察-提取细节-归纳特征”的认知联系。

2. 支架搭建,突破写作难点

围绕“事例典型性”这一教学目标,教师以《刷子李》中“技艺高超”这一典型情境——“刷墙不落粉”作为切入点,引导学生探究它与人物特点之间的关系,之后开展“事例擂台赛”,让学生分组研究“贪吃型同伴”的刻画方法,提交三个具体事例及选择理由,在此期间,教师利用评价量表中的“典型性”维度给予即时指导,“连续吃了五根冰棍”比“偶尔吃零食”更直观、有感染力。

在细节描写教学过程中,教师创设“感官描写体验式课程”,向学生提供“触觉(粗糙的手掌)”“听觉(洪亮的嗓音)”等具体感知词汇,学生根据所选词语及实地观察记录,完成相应片段的模仿写作,例如“他用砂纸般的手指轻抚书页,‘哗啦啦’的翻页声似在桌面震颤”,同伴依据评价量表中“表现手法多样性”指标展开互评并提出改进建议,鼓励增强表情神态描写。

三、反思迭代:逆向设计视域下“教-学-评”闭环的形成与优化

(一)目标锚定:三维素养框架驱动的一致性建构

逆向设计就是“目标先行”,这节课是“理解内容-赏析表达-文化拓展”这三个维度,思维导图,仿写片段,手抄报这些评价任务,学生学习的过程就像是被看透了一样,赏析修辞、朗读对比、小组讨论不能只是看学生有没有找出来修辞,还要看学生有没有体会到情感,确保学生在课堂的“知识 + 素养”格外清晰。

(二)活动进阶:基于认知发展的深度实践路径

课堂活动设计有梯度:从初读梳理信息(记忆)到精读分析修辞(理解),再到仿写文化实践(应用与创造),贴合五年级学生认知特点,“形形色色的人手抄报”里有信息的综合、审美的设计、合作的交流,让学生在实践中学、在实践中长,对文本主题理解更进一步,“学科知识”与“生活经验”相融合。

(三)评价赋能:多模态反馈形成的动态调节机制

评价贯穿教学全过程:课堂上朗读点评、思维导图修改,学生可以及时调整自己的学习方法;小组互评,学生可以发现同学的优点,培养学生的批判性思维;课后视频作业,学生在家也可以评价,形成“学校-家庭”的评价闭环。

总结:基于“教-学-评”一体化的逆向教学设计是语文核心素养落地的重要路径,教师由“知识传授者”向“学习设计者”转变,由“以教定评”向“以评促学”转变,由“以评定教”向“以学定教”转变,目标、评估、活动相互呼应,形成“以评促学、以学定教”的动态循环,使“教-学-评”形成闭环,让语文课堂更高效。教师要坚持以学生为中心,关注学生真实的学习过程,科学设定目标,合理选择评价方式,丰富学习活动,发挥语文教学的育人功能,以后的教学要更加关注学生的需要,改变评价的工具和活动,让语文课堂成为学生成长的沃土。

参考文献:

[1][ 美 ] 格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格 . 追求理解的教学设计[M]. 闫寒冰等译. 上海: 华东师范大学出版社,2017.

[2] 王荣生 . 语文课程与教学内容 [M]. 北京 : 教育科学出版社 ,2015.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)