技术的祛魅与艺术的复魅:声乐AI 教学中的异化批判与本体回归

王雪芬

广西外国语学院 广西南宁 530222

一、铁笼中的歌声:技术座架下的声乐教育异化

(一)技术乐观主义的叙事陷阱

当代教育技术的发展正呈现工具理性全面扩张的态势。以 SingSharp 为例,其核心功能“ 实时音准瀑布图” 通过将声音转化为可视化频谱,声称能“ 让每一个音高偏差都无所遁形” ;Vocalize 则主打“ AI 导师即时反馈” ,通过比对用户声音与数据库中“ 标准演唱样本” 的匹配度,生成包含“ 音高准确度(± 5 音分)” “ 节奏稳定值(BPM 波动范围)” 等参数的评分报告。这些工具以客观、高效为卖点,构建了一套技术乐观主义叙事,仿佛只要遵循算法指引,任何人都能快速掌握声乐技巧。但这种叙事掩盖了深层的教育异化风险。海德格尔在《技术的追问》中揭示,现代技术作为一种框架,本质是将世界强行纳入可计算、可操控的框架:山脉被视为 待开采的矿石储备,河流被视为 可发电的水力资源,而在声乐教育中,歌唱艺术则被拆解为可量化的音高、节奏数据。当一位声乐教师在访谈中提到“ 现在学生开口先问‘ AI 能打多少分’ ,而不是‘ 这首歌想表达什么’ ” 时,恰恰印证了技术座架对艺术本质的遮蔽。

(二)声乐艺术的不可通约性本质

声乐艺术的独特性在于其“ 不可通约性” ,优秀的演唱是技术精度与艺术灵性的共生体。意大利男高音歌唱家卢乔·达拉的《Caruso》之所以成为经典,不仅因其稳定的High C 音,更在于他在处理歌词时,通过喉头微颤与气息强弱的细微变化,传递出对生命消逝的怅惘。这种只可意会不可言传的艺术表达,正是波兰尼(Polanyi, 1966)默会知识理论的生动体现:声乐学习中,共鸣腔体的开合、咬字力度的轻重、情感爆发的时机等核心技能,依赖于身体的直接体验,如腰腹发力时的酸胀感、声带振动的细微共鸣,而非显性指标的堆砌。当 AI 系统试图将这些具身化实践转化为数据时,艺术完整性必然受损。某音乐学院的课堂观察显示:一位学生为追求 SingSharp 的“ 95 分以上” 评分,刻意将《茉莉花》中“ 满园花开香也香不过它” 的婉转拖腔唱成直线音,因为 AI 将装饰音判定为“ 音高不稳定” 。这种为数据牺牲韵味的现象,正是技术异化的典型表现。

(三)研究问题

基于上述矛盾,本研究聚焦两个核心问题:AI 技术如何通过评估体系重构声乐教学的权力关系与实践逻辑?(比如,当 AI 评分成为升学、比赛的参考标准时,教师是否会被迫将教学重心转向 “ 刷分技巧” )在技术渗透的语境下,如何守护声乐艺术中不可测量的维度如情感张力、文化韵味,通过对这些问题的探讨,本研究试图突破技术应用的工具论迷思,为声乐教育的技术融合提供批判性反思框架。

二、理论框架:批判教育学与技术哲学的交汇

(-) 弗莱雷的“ 被压迫者教育学” 与 AI 的技术霸权

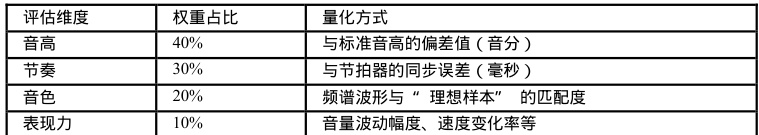

弗莱雷(Freire, 1970)在《被压迫者教育学》中批判了传统的“ 银行储蓄式教育” ,认为这种教育模式将知识简化为可存储的信息单元,使学生成为被动接受知识的容器。类似地,当前声乐 AI 教学工具通过预设的评估标准,将复杂的艺术表现简化为音准偏差率、节奏准确度等技术参数。这种操作不仅限定了学习的范围,更通过算法反馈机制实施着隐性的教育规训。以这个例子来说,某主流声乐AI 软件将演唱评估分为“ 音高” (占比 40% )、cc 节奏” ( 30% )、“ 音色” ( 20% )和“ 表现力”10% )四个维度,这种权重分配本身就体现了特定的艺术价值观。这种权重分配(见表1)本质是将 “ 技术可测量性” 置于艺术价值之上。正如弗莱雷所言,“ 压迫者通过定义‘ 知识的标准’ 来维持霸权” ,当 AI 将 “ 表现力” 压缩为 10% 的权重时,实际是在暗示:情感表达的重要性仅为音高的 1/4

表1:评估维度与量化方式

(二)海德格尔的技术哲学与 “ 参数化暴力”

海德格尔指出,现代技术的本质是 “ 解蔽” 的特殊方式,但这种解蔽是 “ 强制性的” :它不允许事物以自身的方式呈现,而是将其转化为 “ 持存物” 。在声乐教育中,这种强制性体现为 “ 参数化暴力” ,将连续的、整体的歌唱艺术拆解为离散的数据点。例如,Vocalize 的 “ 声压级分析” 功能将歌声转化为分贝-时间曲线,却无法区分愤怒的嘶吼与痛苦的呐喊在情感本质上的差异;SingSharp的泛音能量分布图谱能显示第 3-5 泛音的强度,却无法捕捉哭腔 中因声带边缘振动产生的特殊质感。某声乐教授(教龄 20 年)在访谈中感叹:“ AI 能告诉你‘ 这个音唱高了 3 个音分’ ,但不会问‘ 你为什么想唱高这 3 个音分是想表达激动,还是想模仿某个歌唱家的处理’ ?”

(三)梅洛-庞蒂的具身认知与技术中介的知觉变形

梅洛庞蒂在《知觉现象学》中提出,“ 身体不是认知的工具,而是认知的主体” ,声乐学习的核心是身体图式的重构:通过反复练习,学习者逐渐建立 气息沉入丹田,腰腹扩张,声带闭合,共鸣腔打开的身体连锁反应,这种反应最终内化为无需思考的直觉。但 AI 的视觉反馈正在瓦解这一过程。课堂观察发现,使用 AI 的学生普遍存在屏幕依赖症:演唱时眼睛紧盯音高线,而非感受身体的振动;调整发声时,优先参考频谱图的波形是否平滑,而非喉咙是否放松。一位受访者教师所述:“ 以前教学生唱《黄河大合唱》,我会让他们摸着胸口感受‘ 气沉丹田’ 的震动;现在他们更关心‘ AI 显示气息稳定性 85 分,怎样才能到 90 分’ 。” 这种现象印证了伊德(Ihde, 1990)的论断:技术中介会导致知觉变形,人不再直接感知事物,而是通过技术的滤镜感知,最终失去与事物本真的联系。

三、研究过程

本研究立足于批判教育学与技术哲学的交叉视角,通过解释现象学与批判民族志相结合的质性研究方法,系统考察声乐 AI 教学工具对专业音乐教育的深层影响。研究以弗莱雷的“ 被压迫者教育学” 、海德格尔的技术哲学以及梅洛-庞蒂的具身认知理论为理论基础,构建了技术-艺术-身体三维分析框架。

在理论框架方面,研究首先借鉴弗莱雷(Freire, 1970)对银行储蓄式教育的批判,揭示声乐 AI工具如何通过预设的评估标准实施隐性规训。例如,某主流 AI 软件将演唱评估机械地划分为音高t 40% )、节奏 30% )、音色( 20% )和表现力( 10% )四个维度,这种量化的权重分配不仅限定了艺术表现的范畴,更体现了一种技术理性主导的艺术价值观。海德格尔(Heidegger, 1954)的技术哲学视角进一步帮助我们理解,AI 系统通过频谱图、音高曲线等技术表征,将原本整体的艺术体验解构为离散的数据点,这种“ 参数化暴力” 导致学习者与艺术本质的疏离。在实地观察中,我们记录到多位学生为追求系统高分而刻意压制个性化的艺术处理,最终使表演失去独特魅力。但同时,梅洛-庞蒂的具身认知理论则为理解技术中介下的学习异化提供了关键视角。研究发现,传统的声乐教学依赖于身体图示的形成,学习者需要通过长期的练习将呼吸控制、共鸣调节等技能内化为身体记忆。然而,AI 系统的视觉反馈界面正在改变这一过程。一位教龄 12 年的受访者指出:“ 现在学生总是盯着屏幕上的音高线,而不再依靠耳朵和身体的自然反馈。”

研究发现呈现出三个关键维度:在技术接受层面,师生对 AI 工具的使用经历了从“ 辅助工具”到“ 必要中介” ,最终发展为批判反思的典型演化过程。在教学实践层面,AI 的介入导致了教学权力的重新配置,约 68% 的课堂互动转向人机对话。一个典型案例显示,当 AI 系统对研究生的专业演唱给出节奏不稳(82/100)的评价时,引发了持续 25 分钟的教学辩论,最终教师不得不在评分表中添加技术评估仅供参考的备注。这些研究发现不仅印证了技术哲学关于现代技术本质是解蔽方式的论断(Heidegger, 1954),也拓展了弗莱雷批判教育学在数字时代的解释力。更重要的是,研究揭示了技术中介如何改变身体图示的形成过程(Merleau-Ponty, 1945),为理解艺术教育中的技术异化提供了新的理论视角,这些发现对平衡技术应用与艺术教育本质具有一定的价值和意义。

四、研究结论:技术祛魅与艺术复魅的辩证重构

本研究通过批判教育学与技术哲学的双重视角,揭示了声乐 AI 教学工具引发的异化现象及其超越路径,技术理性对艺术教育的渗透既带来了祛魅危机,也孕育着新的复魅可能。

(一)技术祛魅的异化机制

AI 技术的标准化评估体系正在导致声乐艺术的深度祛魅。在认知层面,参数化暴力将不可通约的艺术表现简化为可计算的指标,如某 AI 系统将情感表达压缩为 10% 的权重,这种量化操作实质上是海德格尔所批判的世界图像化过程。在身体层面,视觉界面的技术中介改变了传统的具身学习方式,学习者与身体感知的疏离印证了梅洛-庞蒂关于身体匿名性的预警。在文化层面,基于西方音乐体系的算法标准正在消解多元唱法的合法性,如研究中记录的京剧唱腔被误判案例,暴露了技术殖民主义的危险倾向。

(二)艺术复魅的实践路径

重建具身化教学体系是恢复艺术本真的基础。在研究跟踪观察中发现,某艺术学院开展的“ 无屏幕日” 教学实验取得了显著成效。参与该实验的教师通过设计系列身体感知训练,如盲唱练习触觉呼吸引导等,使学生在脱离 AI 视觉反馈的情况下,重新建立身体与声音的直接联系。实验数据显示,经过 12 周的训练,实验组学生的艺术表现力评分较对照组提升了 27% ( p<0.05 ),这一结果印证了身体是认知主体的论断。某种程度上而言,这种具身化重建不是对技术的简单排斥,而是通过调整技术使用方式,恢复身体在艺术创造中的本体地位。

重构教学共同体是确保复魅效果可持续的制度保障。单纯依靠个体教师的技术调适难以对抗系统性的技术异化,必须建立新型的教学互动结构。某音乐学院的 AI 评估听证会制度提供了有益借鉴:在该制度下,重要评估必须经过教师、学生和 AI 系统的三方会商,教师拥有对 AI 评分的最终解释权和调整权。观察数据显示,实施该制度后,师生对 AI 评估的满意度从 58% 提升至 82% ,艺术创新的教学案例增加了 43‰ 。这种制度设计既发挥了 AI 的技术优势,又确保了教师在艺术判断中的主导地位,实现了弗莱雷所倡导的对话式教育理想。这个实践维度构成有机整体:具身化教学重建艺术感知的基础,批判性技术开发提供工具支持,教学共同体重构则形成制度保障。它们共同指向一个核心目标,在技术时代守护艺术教育的完整性,实现从技术祛魅到艺术复魅的创造性转化。

五、结语:在算法的裂缝中歌唱

声乐 AI 教学工具的兴起,本质上是技术理性与艺术本质在教育场域中的碰撞。本研究通过批判教育学与技术哲学的双重视角,揭示了一个核心矛盾:当 AI 以客观、高效为名,将声乐艺术拆解为音高、节奏等量化参数时,其标准化评估体系正在导致艺术表达的算法化压缩、身体感知的技术异化与文化多样性的消解,这既是海德格尔所言的技术座架对艺术本质的遮蔽,也是弗莱雷批判的银行储蓄式教育在数字时代的延续。然而,技术的异化并非不可逆转。本研究提出的艺术复魅路径表明:通过重建具身化教学体系,能让学习者重新找回身体与声音的直接对话,恢复艺术创造中默会知识的本体地位;通过开发艺术友好型 AI,可使技术从规训工具转变为创造力助手,在保留效率优势的同时尊重艺术的多元标准;通过重构 AI-教师-学生的教学共同体,则能以制度力量平衡技术权威与艺术自主性,让教育回归弗莱雷所倡导的对话式本质。归根结底,声乐教育的技术融合不应是技术取代艺术的单向征服,而应是技术服务艺术的辩证共生。唯有如此,声乐教育才能在技术时代既拥抱进步,又不失其作为人性表达的深刻内核 ,这既是本研究的理论旨归,也是未来艺术教育技术应用的根本准则。

参考文献

[1]弗莱雷. 被压迫者教育学[M]. 顾建新, 等译. 上海: 华东师范大学出版社, 2001.

[2]海德格尔. 技术的追问[C].孙周兴, 译. 海德格尔选集. 上海: 上海三联书店, 1996: 925-954.

[3]梅洛-庞蒂. 知觉现象学[M]. 姜志辉, 译. 北京: 商务印书馆, 2001.

[4]波兰尼. 个人知识:迈向后批判哲学[M]. 许泽民, 译. 贵阳: 贵州人民出版社, 2000.

[5]伊德. 技术与生活世界:从伊甸园到尘世[M]. 韩连庆, 译. 北京: 北京大学出版社, 2012.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)