智慧农业如何在山区地方实施

李自荣

中共华宁县委党校 云南省玉溪市 652899

智慧农业在山区的应用通过无人机、智慧环境控制、数字化管理等技术,有效应对地形复杂、劳动力短缺等挑战,实现降本增效与产业升级。无人机低空作业,破解山地运输与植保难题,山地农产品运输长期以来人力,成本高、损耗大,无人机吊运技术通过精准定位和放低飞行,大幅度提高工作效率,例如贵州花溪马铃乡,无人机运输西瓜,单次载重170 斤,运输成本从0.4 元/斤降低到0.1 元/斤,裂果率从 15% 下降到 3% ,日运量超过 10 吨,相当于 20 个人的工作量。智能环境控制技术克服了环境条件的影响,通过智能温室在非耕地上实现高效生产,例如甘肃民乐县在戈壁滩建设百万平方米智能温控集群,集成物联网中控系统、精准水肥循环和生物防治技术,亩产值全国领先。配套光伏发电系统,形成“ 农业-光伏-生态”循环模式,带动1500 人就业,人均年增收4 万元。

1 山区地方实施智慧农业所面临的挑战

1.1 自然条件约束

山区地理环境先天不足,地块零散、坡度陡峭,导致大型智能农机无法作业,无人机航线规划也较为复杂,例如贵州丘陵区 75% 耕地无法使用标准轮式拖拉机,传统农机下田率不到 30‰ 。再加上气候多变,同一山区不同海拔、坡向形成差异化小气候,需要定制传感器的布设方案,而且标准化技术模型应用容易失效。山区的自然灾害问题较多,暴雨、滑坡、强风造成的设备损毁率相比平原高出3~5 倍,例如广西山区气象站年均维修

成本超过2 万元/台[1]。

1.2 技术适配困境

现有技术与山区地区的适配度较差:(1)智能农机。核心矛盾在于无法满足山地需求,雷沃山地拖拉机单台售价28 万元,是普通型号价格的2倍,但仅能覆盖 15% 以下的缓坡。(2)无人机。其续航和载重与作业强度不匹配,载重 150kg 运输无人机续航 <15 分钟,往返充电导致日有效作业时间不超过4 小时。(3)物联网系统。信号覆盖受到山区地形阻隔的影响,云南昭通传感器信号丢失率高达 40% ,需要增建中继站导致建设成本提高30‰ 。(4)AI 决策模型。模型的通用算法与山区地形特殊性无法匹配,比如病虫害识别模型在低海拔准确率为 92% ,在高海拔地区降低到 67% ,环境参数差异造成的数据差异过大[2]。

1.3 经济可行性挑战

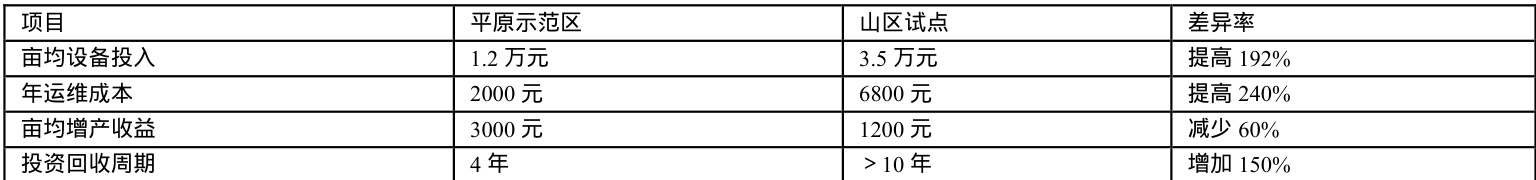

山区地区资金投入有限,而山地专用农机价格是平原适配机型的 1.8~ 3 倍,例如小型采茶机的单价为8 万元,但山区亩均产值均为平原的 60% ,因此购买先进设备面临着不小的资金压力。设备购买后运输成本占比较高,设备发生损害后的维修响应周期超过7 天,相比平原地区的48 小时差异过大。根据四川某地区调研:智慧农业项目盈亏平衡点需连片 500 亩以上,而西南山区户均耕地仅有 2.8 亩。以某山区茶园的智慧种植举例,成本收益对比见表 1

表1 成本收益

2 智慧农业在山区实施的对策

2.1 技术层—开发“ 山地定制化” 解决方案

关于山区地形与智能设备不匹配的问题,从微型农业集群、超低空无人机、自组网物联网几个方面探讨解决对策:(1)微型农机集群。自主开发 <200kg 的模块化农机,支持陡坡分体作业,比如可拆卸电池包 + 履带式底盘。比如广西某茶园,微型采茶机坡度适应性达到 35∘ ,工作效率提高3 倍。(2)超低空无人机。采用倾转旋翼设计 + 地形感知避障,载重比提高到 1:1.5,远高于目前的 1:0.8,在贵州某地区应用,续航时间延长到 25分钟,运输成本降低 40%[3] 。(3)自组网物联网。部署 LoRa/ 北斗短报文中继节点,构建去中心化信号覆盖网,例如云南昭通应用自组网物联网后,传感器丢包率从 40% 降低到 8‰

在解决山区地形与智能农机不匹配的问题后,要构建山地农业算法库,集成海拔梯度、坡向日照、土壤侵蚀系数等参数,训练地域专用AI 模型,该算法库应用后提高了茶叶病害识别率。同时通过三维地形扫描预判设备作业可行性,减少实地试错成本,例如四川凉山节约农机改造费用约30% [4]。

2.2 经济层—构建“ 共享服务-产业增值” 双驱动模式

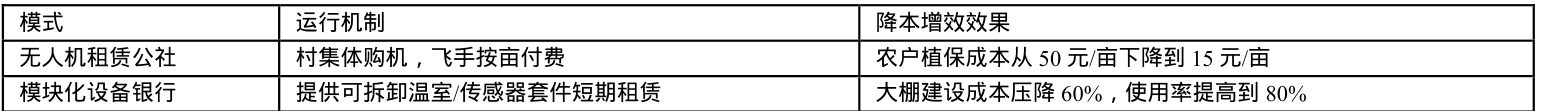

首先,构建轻资产运营体系,见表 2 其次,产业链价值深挖。利用区块链溯源技术绑定山地生态标签,比如“ 海拔1200 米云雾茶” ,有效提高产品的经济价值。在智能温棚顶加装光伏板,电力自给并余电上网,通过改造后棚均年发电收益约 2.4 万元。戈壁/陡坡建造轻钢结构温室,激活闲置资源,例如陕西秦巴山区增耕地有效面积8 万亩。

表2 完善服务供应模式

3 结束语

山区智慧农业需要结合实际情况进行优化,需重构技术经济方式的变革。通过技术轻量化、服务共享化和政策精准化打破“ 高投入-低回报” 的死循环,实现绿水青山与智慧产能的共生共赢。

参考文献:

[1] 孟品. 智慧农业丘陵山区果园机械推广模式[J]. 农业工程技术,2025,45(8):33-34.

[2]崔涛,黄诗婷,黄振.智慧农业背景下“ 数字新农匠” 培养的现实困境与推进路径[J].职业教育研究,2025(4):43-48.

[3] 刘朋虎, 王义祥. 发展智慧农业要“ 四化” 融合[J]. 中国农资,2025(4):14-14.

[4]付昌星.怀化智慧农业与农业装备融合发展模式探索[J].农业开发与装备,2025(5):98-100.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)