新媒体时代社会思潮对江西省民办高校青年教师的行为影响及对策研究

管庆

南昌应用技术师范学院 江西共青城 332020

随着新媒体的迅猛发展,各类社会思潮在网络空间快速扩散,对青年教师的价值观念、职业态度与行为表现产生深远影响。本文基于江西省民办高校 280 名青年教师的调查数据,围绕四种主流社会思潮展开交叉分析、皮尔森相关分析与多元回归分析。本研究立足于实际调查数据,力图揭示新媒体时代社会思潮对青年教师的行为路径及其深层次影响机制,为高校管理与教师支持提供数据依据和政策参考。

1.研究背景与问题提出

在新媒体时代,个体接触与吸收社会信息的渠道更为多元与碎片化,社会思潮呈现多样化、情绪化、即时化等特征,深刻影响着高校教师特别是青年群体的职业行为。相比传统公办高校,民办高校青年教师处于更高流动性与职业不确定性之中,其价值取向、教学行为及职业决策更容易受社会思潮的影响。因此,系统分析社会思潮对青年教师行为的影响机制,对于理解其稳定性与职业发展路径,具有重要理论与实践价值。

2.新媒体时代社会思潮对江西省民办高校青年教师的行为影响的分析本研究以江西省民办高校280 位青年教师为样本,选取个人主义倾向、消费主义倾向、网络民族主义认同与社会达尔文主义倾向四种典型社会思潮为自变量,以职业稳定性、教学满意度与教学行为变化为因变量,采用定量方法探讨其相互关系。

本研究调查对象为江西省8 所民办高校280 位青年专任教师,问卷包括基本信息(性别、年龄等)与七个变量维度(四个思潮变量和三个行为变量),均采用Likert 五级量表,信度与效度良好。

2.1 性别与职业稳定性的关系交叉分析

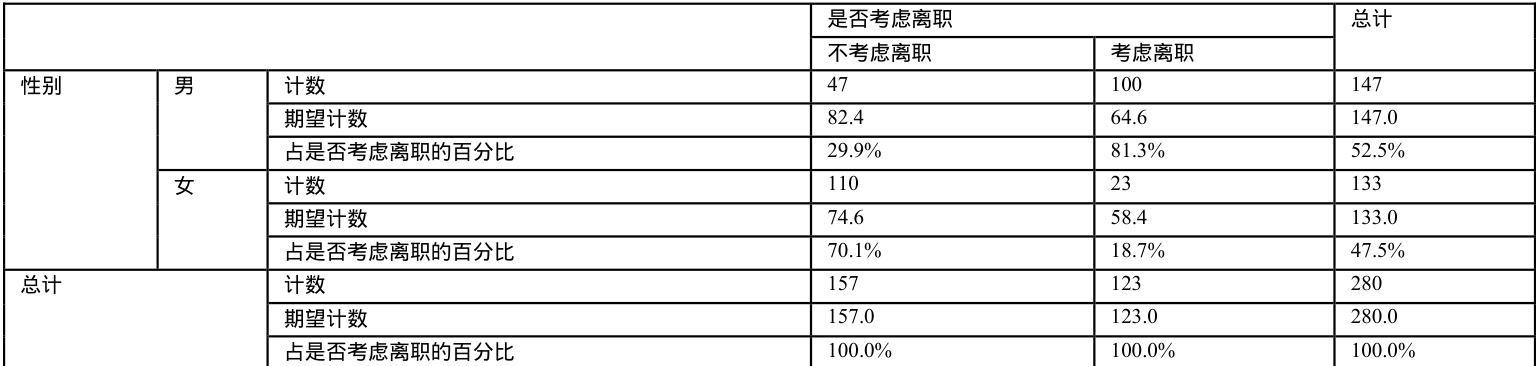

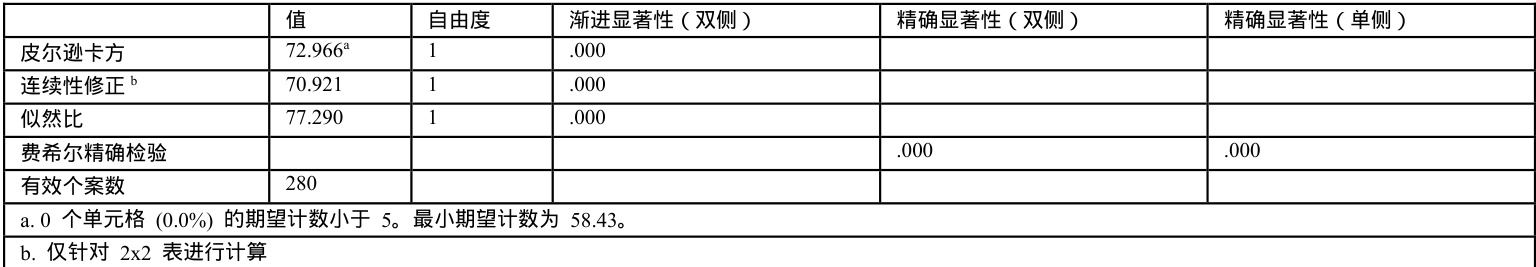

为进一步探讨性别与职业稳定性之间的关系,本文以“ 是否考虑离职” 作为衡量指标,进行交叉列联分析与卡方检验。

性别 * 是否考虑离职交叉表

男女教师在离职意向上存在显著差异。男性中有 100 人考虑离职,比例达81.3‰ 。女性中仅有23 人考虑离职,比例为 18.7‰ 。总体上,性别与是否考虑离

卡方检验

卡方检验结果显示:皮尔逊卡方值为72.966,自由度1,显著性 p=0.000 ;连续性修正卡方值为 70.921, p=0.000 ;似然比、Fisher 精确检验等其他指标也均表明该差异高度显著。因此,研究结论为:男性青年教师相比女性,更可能存在离职意向,职业稳定性相对较弱。

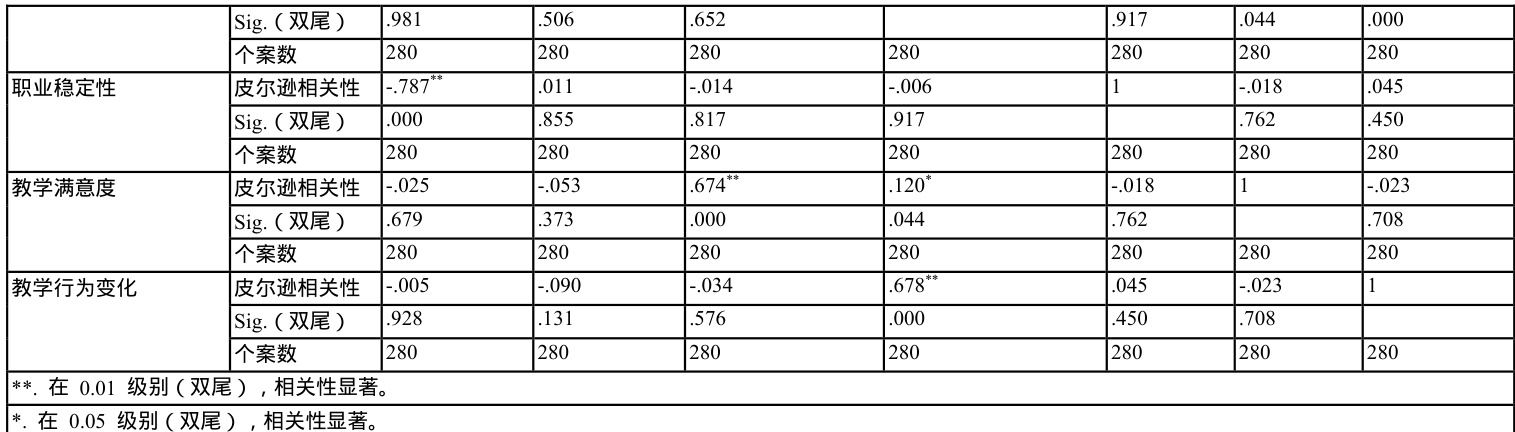

2.2 皮尔逊相关性分析

相关分析的目的是查看变量之间线性相关性。下表展示了个人主义倾向、消费主义倾向、网络民族主义认同、社会达尔文主义倾向、职业稳定性、教学满意度、教学行为变化这七个变量之间的相关系数(Pearson Correlation)和显著性水平(Sig.双尾)。

相关性

本研究通过皮尔森相关性分析揭示了新媒体时代多种社会思潮对江西省民办高校青年教师职业行为与态度的影响。首先,个人主义倾向与职业稳定性之间呈现显著负相关( 1=-0.787 ,p <0.001 ),表明强调个体自由与自我选择的教师群体更可能产生跳槽或离职的意向,忠诚度较低。其次,网络民族主义认同与教学满意度之间呈显著正相关( r=0.674 , p<0.001 ),说明强烈的民族认同感有助于激发教师的使命感与教育热情,从而提升其对教学工作的认同与满意度。此外,社会达尔文主义倾向不仅与教学行为变化显著正相关( 1=0.678 ,  ),也与教学满意度呈较弱但显著的正相关( r=0.120,p=0.044 ),显示认同“ 优胜劣汰” 理念的教师更倾向于不断调整教学方式,适应环境,同时在竞争中获得一定的职业成就感。

),也与教学满意度呈较弱但显著的正相关( r=0.120,p=0.044 ),显示认同“ 优胜劣汰” 理念的教师更倾向于不断调整教学方式,适应环境,同时在竞争中获得一定的职业成就感。

相比之下,消费主义倾向与各主要变量之间均无显著相关性,反映出青年教师或将消费观念与职业行为分离,或因受限于民办高校的现实经济条件,消费主义尚未成为其主导价值观。进一步分析显示,个人主义倾向虽显著影响职业稳定性,但对教学满意度与教学行为变化无显著作用。同样,职业稳定性与教学满意度、教学行为变化之间也未呈现显著关系,提示“ 满意” 与“ 稳定” 之间可能存在更为复杂、非线性的机制。这些发现为理解社会思潮如何影响青年教师的职业态度与行为提供了重要依据,也提示高校在师资稳定与教学提升方面应考虑多维度价值观的影响。

2.3 多元回归分析

多元回归分析目的是检验各社会思潮变量对行为变量的预测作用。

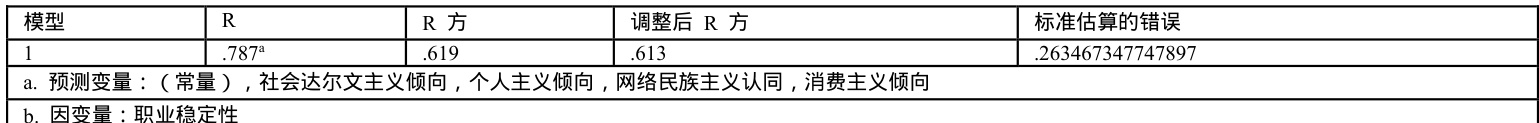

2.3.1 模型 1:预测“ 职业稳定性”

模型摘要b

回归分析结果显示,该模型在预测青年教师职业稳定性方面具有良好的拟合效果。模型的R 值为0.787,表明多个自变量与职业稳定性之间存在较强的整体相关性;R²达到0.619,说明四个社会思潮变量能够共同解释职业稳定性变异的61.9% ,具有较强的解释力;调整后 R2 为 0.613,在控制模型复杂度后的解释力依然较高,表明模型具有较好的稳健性和泛化能力。同时,标准估算误差为0.263,说明模型预测值与实际值之间的平均偏差较小,整体拟合效果较为理想。该结果验证了社会思潮在一定程度上对青年教师职业稳定性具有显著影响。

系数 a

a. 因变量:职业稳定性

回归系数分析表明,在所有纳入模型的社会思潮变量中,仅有个人主义倾向对职业稳定性具有显著影响。具体来看,个人主义倾向的未标准化系数为-0.851,标准化系数 Beta 为-0.787, t=-21.128 , p<0.001 ,说明其对职业稳定性具有强烈的负向预测作用,即个人主义越强,教师的职业稳定性越低。相反,消费主义倾向、网络民族主义认同以及社会达尔文主义倾向的回归系数均不显著(p 值分别为 0.785、0.757 和0.857),表明它们对职业稳定性没有显著的独立预测力。共线性诊断中,所有变量的容差值接近1,VIF 值均在1 左右,显示模型不存在多重共线性问题。综上所述,尽管多个社会思潮变量被纳入模型,但影响职业稳定性的关键因素主要是教师的个人主义倾向。

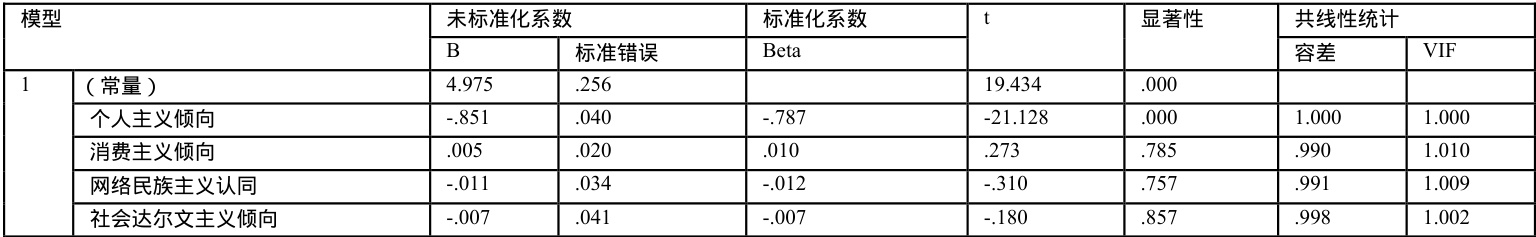

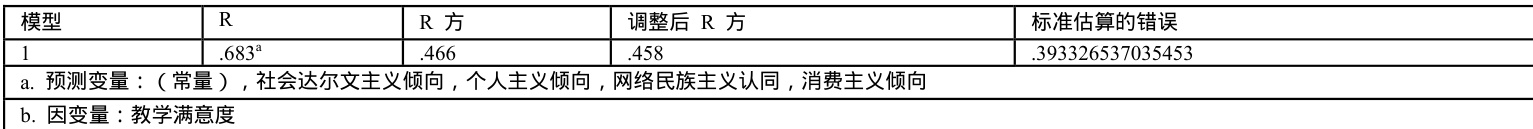

2.3.2 模型 2:预测“ 教学满意度”

模型摘要b

回归分析结果显示,该模型在预测青年教师教学满意度方面具有较好的拟合效果。R 值为 0.683,表明各社会思潮变量与教学满意度之间具有较强的整体相关性; R2 为0.466,说明具有中等偏强的解释力;调整后 R2 为0.458,在控制变量数量后模型的稳定性仍然较好,回归结果可信;同时,标准估算的错误为0.393,说明模型预测值与实际值之间的平均误差较小。整体来看,该模型在解释教学满意度方面表现良好,验证了社会思潮对青年教师教学态度具有一定的影响力。

系数 a

a. 因变量:教学满意度

达尔文主义倾向对教学满意度具有显著正向预测作用。其中,网络民族主义认同

的标准化系数(Beta)为 0.673, t=15.192 ,  ,是影响教学满意度最强的预测因子,表明教师对民族认同感越强,其教学满意度越高;社会达尔文主义倾向的 Beta 为 0.103, p=0.021 ,虽影响较弱但亦显著,说明认同“ 优胜劣汰” 理念的教师在教学中可能因竞争激励而获得较高满意度。相比之下,个人主义倾向(Beta =-0.026 ,

,是影响教学满意度最强的预测因子,表明教师对民族认同感越强,其教学满意度越高;社会达尔文主义倾向的 Beta 为 0.103, p=0.021 ,虽影响较弱但亦显著,说明认同“ 优胜劣汰” 理念的教师在教学中可能因竞争激励而获得较高满意度。相比之下,个人主义倾向(Beta =-0.026 ,  )与消费主义倾向(Beta 1=0.013 , p=0.761 )均未达到显著水平,表明它们对教学满意度无明显影响。综上,教师的民族认同感与适度的竞争意识是提升其教学满意度的关键心理因素。

)与消费主义倾向(Beta 1=0.013 , p=0.761 )均未达到显著水平,表明它们对教学满意度无明显影响。综上,教师的民族认同感与适度的竞争意识是提升其教学满意度的关键心理因素。

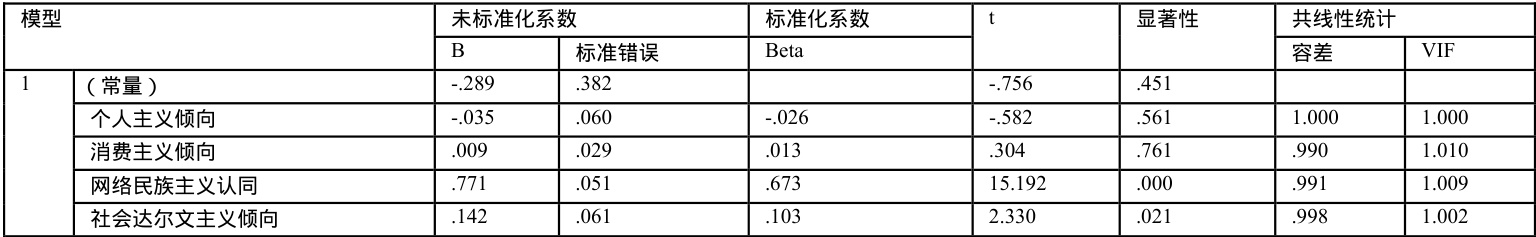

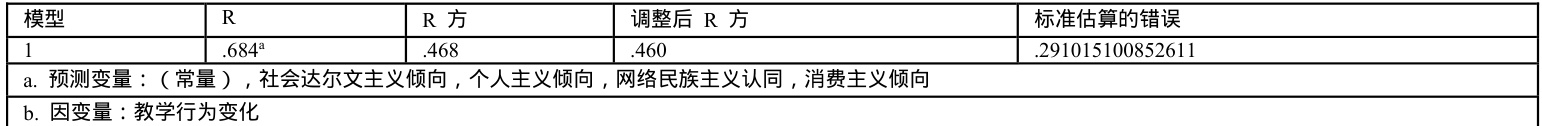

2.3.3 模型3:预测“ 教学行为变化”

模型摘要b

回归分析结果表明,该模型在解释青年教师教学行为变化方面具有较好的拟合效果。R 值为 0.684,显示所有社会思潮变量与教学行为变化之间存在较强的整体相关性; R2 为 0.468,说明四个思潮变量可共同解释教学行为变化约 46.8% 的变异,具有较强的解释力;调整后 R2 为 0.460,与 R2 差异较小,说明模型在控制样本误差后仍具有良好的稳定性和可靠性;同时,标准估算的错误为0.291,表明预测值与实际观测值之间的平均误差较小,拟合效果较理想。综上,该模型能够较为有效地揭示社会思潮对青年教师教学行为变化的影响。

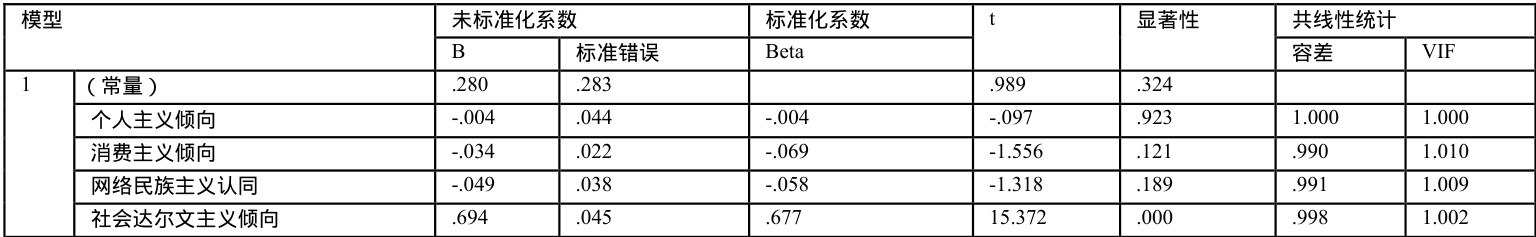

系数 a

a. 因变量:教学行为变化

回归系数分析显示,在四个社会思潮变量中,仅社会达尔文主义倾向对教学行为变化具有显著预测作用,其标准化系数(Beta)为 +0.677 ,t 值为 15.372,p <0.001 ,表明这一变量不仅显著,而且是影响教学行为变化的最强预测因子。这意味着持有“ 适者生存、竞争进化” 观念的教师,更倾向于主动调整教学方式,展现出较强的教学适应性和改革意愿。相比之下,个人主义倾向、消费主义倾向和网络民族主义认同的 Beta 值均较低,且 p 值均大于 0.05,说明它们对教学行为变化无显著影响。综上,社会达尔文主义倾向是推动青年教师教学行为变化的关键价值因素,而其他思潮变量则未表现出明显的作用。

3.新媒体时代社会思潮对江西省民办高校青年教师的行为影响的对策分析

3.1 关注个人主义倾向对职业稳定性的负向影响,强化教师归属感建设

针对研究中发现的青年教师职业稳定性受“ 个人主义倾向” 显著负面影响的现象,高校应着眼于教师职业发展的系统性与可持续性,主动构建清晰、透明且可预期的成长通道。应根据不同发展阶段制定差异化培养方案,从入职培训、教研能力提升,到教学骨干和管理人才的梯队建设,形成完整的成长路径图。通过设立明确的职称评定标准、岗位晋升条件与激励计划,使青年教师在长期职业规划中看到希望、找到方向,提升其对组织的归属与忠诚,降低因发展迷茫而流失的风险。此外,还应鼓励青年教师参与课题申报、教学改革、校企合作等多元化发展平台,使其在广阔舞台中实现职业价值。

3.2 加强教师人文关怀与组织归属感建设,建立导师制、兴趣小组、教师沙龙等社群支持体系

青年教师在职业初期面临工作压力大、适应周期长、人际关系薄弱等挑战,极易出现心理困扰和情感疏离。因此,高校应高度重视教师的人文关怀,通过制度化方式增强教师间的情感链接与组织认同。可以建立“ 师徒结对” 制度,由经验丰富的教师担任导师,提供教学指导、科研支持和职业咨询,帮助青年教师更快融入环境。同步建设兴趣社群、读书会、教师沙龙等非正式组织,营造互助、平等、开放的交流氛围,缓解其孤立感和压力感。学校管理者也应常态化开展“ 问需于师” “ 温暖访谈” 等工作机制,听取教师诉求、回应合理关切,在制度外塑造一套温暖的情感支持体系,从而稳固教师心理安全感与组织归属感。

3.3 引导竞争观念正向转化,激发教师教学行为的改革动力

研究发现,社会达尔文主义倾向与青年教师的教学行为变化呈现强烈正相关关系,表明适度的竞争理念可有效激发教师的行为适应性与教学改革动力。因此,高校应积极引导教师对“ 竞争—成长” 关系形成积极认知,在健康、公平、可持续的制度框架内激活其教学改革潜力。一方面,应通过教学竞赛、成果评选、教改项目资助等机制激发教师自我驱动和创新意识;另一方面,要完善以教学质量为核心的评价机制,避免“ 唯科研” “ 唯量化” 的功利倾向,确保竞争结果能够真实反映教师在教学改革中的投入与成长。同时,应鼓励团队合作与跨学科融合,构建“ 竞中有合、合中有竞” 的组织氛围,形成积极进取、互助共赢的教研文化。

3.4 理性对待消费主义趋势,突出精神激励与职业尊严

研究数据表明,消费主义倾向对青年教师的职业行为和教学态度并无显著影响,说明物质驱动并非当前教师群体的核心价值诉求。在当前经济条件与办学现实下,民办高校更应理性对待消费主义潮流,转而注重教师精神层面的激励与职业尊严的塑造。一方面,应通过制度设计保障教师的基本待遇、住房、子女教育等现实利益,解除其后顾之忧;另一方面,更要从文化认同与职业价值上增强教师的精神获得感,如设立“ 感动教育人物” “ 育人典范” 奖项,宣传优秀教师事迹,营造尊师重教的校园氛围。通过非物质激励手段唤起教师对职业的热爱与责任,从而在不依赖消费主义价值驱动的前提下,稳固教师队伍的整体发展信念和教育初心。

综上所述,面对新媒体时代社会思潮对青年教师带来的挑战,高校必须主动作为,从教育引导、能力提升到制度保障,构建系统性、多层次的支持体系有效增强青年教师的职业认同与教育使命感,推动高校教师队伍在新时代背景下实现可持续发展。本文的分析与建议希望为相关政策制定和教育实践提供理论支持与实证依据。

参考文献:

[1]赵玉芳,胡永涛.新媒体语境下青年教师职业认同的建构机制研究[J]. 现代远距离教育

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)