烘干虾稻在储藏过程中储存品质变化规律研究

闵洋 张容 邹朕 郭金星

潜江市公共检验检测中心 湖北省潜江市 433100

1 引言

虾稻共作在保障粮食安全与水产收益协同增长方面表现出显著优势,所产虾稻稻谷因富含活性成分与风味物质而备受市场青睐,但其结构疏松、含水率高等特性使其在烘干和储藏过程中易发生品质劣变。现有研究对虾稻稻谷在热风烘干后储藏品质的动态变化规律缺乏系统性探讨。热质耦合效应、水分迁移速率及储藏环境中温湿波动对品质稳定性的影响机制尚未明确,导致在实际生产中烘干参数选择与储藏条件控制缺乏科学依据。明确虾稻稻谷从烘干到储藏阶段的品质演化路径有助于构建适宜的产后处理工艺体系。研究聚焦热风烘干参数对初始品质的调控机制及储藏环境因子对品质演变的作用模式,结合动力学建模与多变量分析方法,为虾稻稻谷储藏品质控制提供理论支撑与工艺优化方向。

2 储藏品质变化的影响机制与理论基础

2.1 虾稻种植模式下稻谷内在品质形成分析

虾稻共作系统中稻田生态环境发生显著改变,水体营养循环增强,底泥有机质含量提高,微生物群落结构趋于多样稳定。虾稻稻谷在生育期获得较高水平的可溶性氮素与有机酸类物质供给,促进稻米蛋白质积累速率提高,同时增强活性酶类的表达,形成富有生物活性的淀粉颗粒和蛋白结构。在籽粒灌浆阶段,稻谷胚乳内部积累大量不饱和脂肪酸、 γ⋅ -氨基丁酸与抗氧化活性物质,导致虾稻稻谷储藏时更容易发生脂肪氧化、蛋白质变性及非酶褐变等品质劣变反应[1]。虾稻稻谷因其栽培生态条件特殊,种皮组织较为疏松,谷粒表面微孔密度高、水分散失能力差,籽粒结构整体表现出更高的亲水性,水分迁移阻力较小。该结构特征对后续烘干过程中的热质交换以及储藏过程中的吸湿、放湿行为产生重要影响。在不同种植模式下形成的稻谷,其理化成分与结构特性如表1 所示:

表1:不同种植模式下稻谷主要理化特性比较

理化特性数据反映出虾稻稻谷储藏稳定性相对较差,对烘干工艺与储藏条件更加敏感,需在处理过程中精准控制参数以延缓品质劣变。

2.2 热风烘干过程中的水分传导与热质耦合机理

热风烘干作为稻谷干燥的主要方式,其传热传质行为具有显著的空间非均匀性与时间动态耦合特征。虾稻稻谷由于谷粒含水率高、内部组织松散,水分迁移路径更短但扩散速率更快,导致热风穿透性增强,水分蒸发速率提高,若烘干温度或风速控制不当,极易在短时间内形成表面干燥硬壳,抑制内层水分迁移,进而造成“内热外干”的热应力不均状态,诱发微裂纹产生与品质下降。热风烘干过程涉及水蒸气生成、扩散、迁移与谷壳界面蒸发等多层级物理过程,同时伴随谷物组织微观结构变化与品质参数的初始调节,是影响储藏品质的关键前处理环节。图2 为热风烘干过程中虾稻稻谷温湿迁移及微观结构变化示意图:

图2:热风烘干过程中虾稻稻谷温湿迁移及微观结构变化示意图

过高烘干温度导致蛋白变性、酶失活及脂类热裂解;过低温度引发干燥不彻底,水分残留,形成储藏隐患。需建立适用于虾稻稻谷的多参数耦合烘干模型,调控干燥均匀性与品质保留度。

2.3 储藏环境因子作用下的品质演变动力学

虾稻稻谷在储藏过程中面临多种环境因子的综合作用,其中温度、相对湿度及氧浓度对其品质演变具有决定性影响。随着储藏时间延长,谷粒中的脂肪酸在空气氧化、酶促氧化和金属离子催化作用下发生连续分解,导致脂肪酸值迅速上升,进而诱导风味变异与口感劣化。高温高湿环境强化淀粉分子结构解链速率,降低糊化温度与热稳定性,显著加速黄变反应发生。品质变化动力学通常采用一级或二级反应速率模型描述,以脂肪酸值为例,其一级动力学表达式为:

其中,FFA_0 为初始脂肪酸值,k 为反应速率常数,受温度控制,服从Arrhenius 关系,即:

Ea 表示活化能,R 为气体常数,T 为温度。上述动力学方程可用于不同储藏条件下的品质变化预测,为储藏管理参数设定提供依据。

2.4 储藏劣变反应的关键生化机制

虾稻稻谷在储藏过程中主要发生三类品质劣变反应:脂质氧化、酶活增强与非酶褐变。脂质氧化由脂肪酶和过氧化物酶(Peroxidase,POD)共同介导,未干燥彻底或水分活度高的稻谷中脂肪酶活性保持较强,氧化初期生成大量过氧化脂,随时间延长分解为醛、酮、羧酸等挥发物质,导致异味产生[2]。蛋白质在储藏环境下发生不可逆变性,表现为氨基酸残基断裂、酶活性丧失和构象重组,影响稻谷糊化性能与风味释放能力。非酶褐变以美拉德反应为主,谷壳或胚乳表面游离氨基与还原糖结合,经重排、聚合、裂解等多级反应生成棕黄色色素,导致外观颜色劣变。活性酶类在特定储藏温湿环境下呈现波动性响应。研究显示,相对湿度维持在 65% 以下时脂肪酶活性维持低水平,但当RH 升至 75% 以上,脂肪酶与POD 活性均出现激增,且酶解反应速率显著提高。调控储藏环境因子并配合前处理烘干工艺可有效限制酶活性的异常波动,从而抑制劣变反应的发生,延长储藏期。

3 虾稻烘干与储藏品质演化的实验设计

3.1 试验样品的采集、预处理与分组设计

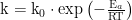

虾稻稻谷样品采自广东肇庆地区高密度共作模式下典型养殖稻田,于水稻完全成熟期进行统一采收。采样范围涵盖典型土壤类型和管理措施下的代表性田块,保证样品质量具有区域代表性与生产一致性。稻谷采后立即剔除杂质并进行风选分级,剔除病粒与破损粒,统一装袋密封冷藏转运至实验室,控制前处理至烘干过程不超过24 小时,以防止生理活动与初始品质偏移。试验采用正交设计与单因子设计相结合的方法,设定烘干参数与储藏条件两个维度,构建多组实验组合用于后续品质监测与规律提取 .0 表2 为实验处理方案与样品编号体系,其中烘干温度控制区间为 40–60∘C ,风速设定为 1.0-2.5m/s ,烘干时间依据水分去除速率分为短、中、长三类处理;储藏条件涵盖常温( 25∘C )、低温( 15∘C )及恒湿( 65%RH )与变湿条件。

表2:虾稻稻谷烘干与储藏实验处理组合及样品编号:

3.2 多参数可控烘干工艺系统的构建与调控方案

为满足虾稻稻谷热敏性特征与含水率高的初始状态需求,烘干实验系统采用模块化热风干燥装置,型号:GSDR-2000,配备 PLC 控制系统与变频热风发生模块,可实现温度 :±0.5∘C 与风速 ±0.1m/s 范围内的精确调节。设备配置多点温湿采集传感器与分层采样结构,实现对干燥过程中稻谷表层、中层与底层温湿状态的实时监控。系统具备数据记录功能,可追踪温湿曲线与能耗信息,为后期建立热质迁移模型与能效评估提供数据支持。系统内部设置垂直通风模式,热风由底部送入,穿过稻谷层后在顶部均匀排出,有效提升干燥均匀性。预热阶段温度升速率控制在 1.5∘C/min 以内,避免热冲击诱发的结构变性。实验过程中设定温湿闭环控制策略,依据目标水分去除率设定自动调整干燥强度,保证不同处理组合在干燥终点状态可比。本系统可以实现对虾稻稻谷热质行为的多尺度控制,显著降低传统干燥模式中出现的“外干内湿”与“表硬裂纹”等不良现象,为储藏品质的初始赋值奠定良好基础。

结语

虾稻共作模式下稻谷因结构与成分特性显著差异于常规稻谷,在产后干燥与储藏阶段表现出更高的品质敏感性。热风烘干过程中水分迁移与热质耦合行为对稻谷初始品质状态具有决定性作用,烘干参数变化显著影响含水率、酶活性与脂质氧化潜势。储藏阶段品质演化呈现出典型的动力学特征。试验结果证实烘干温度控制在 50–55∘C 、风速保持在 1.5-2.0m/s 且配合低温恒湿储藏可有效提升虾稻稻谷储藏稳定性与商品品质。多变量分析揭示脂类氧化与褐变过程为品质变化主导机制,关键品质指标之间存在显著相关性。本研究为虾稻稻谷加工储藏环节的参数优化与技术集成提供理论支撑与数据依据,支撑绿色稻渔共作体系下农产品品质保障能力的提升。

参考文献

[1]娄贤圣,和子涵,郭琦,等.虾稻模式下水稻秸秆处理对稻田生物物质循环的影响[J].渔业致富指南,2024,(10):67-69.

[2]吴善福,张彪,蔡其伦.虾稻鳅高效种养模式技术要点[J].农村新技术,2024,(09):32-33.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)