商业综合体项目中的档案考核机制设计与实施效果评估

周琴

上海晔舟企业管理咨询有限公司 上海市 200135

引言

商业综合体项目涉及多专业和多工种协作,工程档案管理贯穿整个项目周期,对工程质量追溯、运营维护和法律合规具有重要意义[1]。然而在实际管理过程中档案分类和归档标准不统一,导致文件存档混乱查阅困难,影响信息流转和决策效率。同时考核机制缺乏量化标准,考核内容笼统难以有效评估档案管理质量。信息共享和检索方式滞后,限制了档案的应用价值增加了管理成本。优化档案考核机制对于提升档案管理的规范性和高效性具有重要作用,能保障工程资料完整归档,提高信息利用率增强项目管理的科学性和可操作性。

1 档案考核机制问题

1.1 档案分类与归档标准不统一

某商业中心项目作为大型商业综合体,涉及多个专业领域工程档案种类繁杂,实际管理过程中,由于各参与单位档案管理标准和执行方式不一致,归档要求缺乏统一性导致文件分类混乱,编号、格式、存储方式存在差异,影响了资料的完整性和可追溯性。该项目施工周期长,人员流动性大,使得部分施工单位对档案管理的重视程度不足,归档工作滞后,甚至在部分关键节点出现档案资料缺失的情况。由于缺少系统性的分类标准,施工过程中形成的各类资料往往分散存放,缺乏集中管理,部分文件未能按照工程进度同步归档,导致竣工验收阶段档案整理工作量骤增影响验收进度[2]。项目涉及的装修及工程变更较为复杂,竣工图纸调整频繁,缺乏明确的归档规范使得变更图纸整理不及时,影响最终档案的完整性和准确性。面对这一问题,建设单位在项目管理过程中牵头制定了档案考核机制,明确各单位档案归档的责任主体,并加强对档案整理工作的过程管控,以提高工程档案的规范化程度。

1.2 考核内容过于笼统,缺乏针对性

由于某商业中心项目涉及施工、监理、设计等多个单位,各方形成的档案种类和要求各不相同,统一的考核标准难以适用于所有单位,导致部分档案的质量问题未能在考核中被有效识别。例如,施工单位的施工记录和竣工图纸需要确保信息准确、与实际施工情况一致,而监理单位的检查报告和验收记录则更强调数据完整性和规范性。然而,在考核过程中,考核指标未能对不同单位的档案管理重点进行细化,导致部分单位的考核结果不能真实反映档案质量。基于此考核方式缺乏阶段性审核,通常仅在项目验收前集中进行考核,未能覆盖整个施工过程,造成部分问题在考核时已难以修正。例如由于项目周期较长,部分施工资料未能按规定同步归档,导致后续整理过程中部分文件缺失或难以溯源,影响最终档案质量。面对这一问题,项目管理团队调整了考核方式,增加了阶段性检查,并细化考核内容,使其涵盖档案分类准确性、信息完整性、格式规范性和检索便捷性等多个方面,确保考核机制能够真正促进档案管理质量的提升。

1.3 信息共享与检索效率低下

某商业中心项目档案管理过程中由于缺乏统一的信息共享平台,各单位档案存储方式分散影响了信息的流转效率。部分单位仍然采用纸质存档方式,部分单位使用各自独立的电子存档系统,缺乏统一的管理平台,导致不同单位之间信息共享困难,查阅效率低下。施工单位、监理单位、设计单位之间的信息流转不畅,使得部分重要技术资料在多个环节重复提交或遗漏,影响工程管理的整体效率。例如在工程变更较为频繁的情况下,设计变更信息未能及时同步至施工单位,导致施工方仍按照旧版本图纸施工,造成返工和工期延误。此外,由于缺少高效的信息检索工具,档案查询依赖人工翻阅,查询过程费时费力,难以快速定位所需资料,特别是在验收阶段需要调取历史记录时,检索难度进一步加大。档案版本管理混乱也是影响信息共享的重要因素,部分变更记录未能有效标注版本信息,导致施工方和监理方在使用档案时存在版本冲突,影响工程质量控制。面对这一问题项目团队决定引入档案管理系统,建立统一的信息共享平台,实现电子档案的集中存储和权限管理,保障各单位能够高效查询和使用档案,提高信息流转效率。同时针对不同单位的需求,优化档案分类和检索功能,保障档案信息的可用性和准确性,使档案管理体系能够更好地服务于项目全过程管理。

2 档案考核机制优化设计

2.1 明确档案分类与归档标准

某商业中心项目涉及建筑施工和机电安装以及装饰装修和消防工程等多个领域,每个专业形成的档案内容不同需要建立详细的分类目录让归档内容与工程进度相匹配。设计单位提交的文件包括施工图和设计变更记录以及材料选型报告等,施工单位需要归档施工日志和材料检验报告以及隐蔽工程验收记录等,监理单位负责整理质量监督记录、现场巡检报告、阶段验收文件等,每类文件必须按照既定标准进行编号和归类[3]。为了避免档案存储方式分散的问题,归档标准明确了文件格式要求,确保所有档案文件以电子和纸质双重形式归档,电子档案采用统一的数据格式存储,提高数据的可读性和兼容性,纸质档案采用标准化分类标签,确保快速查阅和调取。对于竣工图纸变更多的情况,要求设计单位与施工单位在变更发生时同步更新相关档案,并由档案管理部门统一归档,避免竣工阶段集中整理造成的混乱。

2.2 量化考核标准,确保可操作性

档案考核机制的有效性取决于考核标准的科学性和可操作性,实践中单纯依靠档案提交的完整性进行考核难以全面评估档案管理质量,必须建立可量化的考核指标,以提高考核的客观性[4]。某商业中心项目在优化考核机制时,将档案考核指标细化为分类准确度、归档及时性、数据完整性、格式规范性、可检索性等五个维度,每个维度均设定具体的评分标准。例如,在分类准确度方面,要求档案编号符合项目编码规则,不得出现文件分类错误的情况,否则根据错误率扣分;归档及时性方面,设定不同类型文件的提交时限,如施工日志需每日提交,质量检验报告需在相关施工节点完成后两日内提交,未按时提交的文件按照延误天数扣分,数据完整性方面要求所有文件包含必填信息,如施工记录中必须包含施工日期、施工部位、责任人等,缺失关键信息的文件视为不合格,纳入考核扣分项;格式规范性方面,要求所有电子档案采用统一的文件格式,确保在档案管理系统中可直接检索和调用,格式错误的文件需要重新整理并提交,可检索性方面重点考察档案命名规则和目录管理情况,确保所有归档文件能够通过关键字快速查找,无法通过检索系统定位的文件视为不合格。

3 优化前后对比与实施效果评

3.1 档案管理效率对比

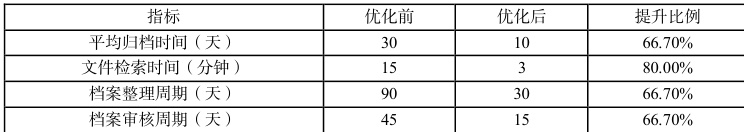

优化前档案管理过程中存在归档周期长、检索低效、审核进度缓慢等问题。由于档案分类标准不统一,各单位归档方式不同,平均归档时间长达 30 天,部分关键文件存档滞后,导致后续查阅时信息不完整。文件检索依赖人工翻阅,平均查询时间约 15 分钟,特别是在工程验收阶段,资料查找难度加大,导致相关工作进度受影响。由于缺乏系统化的归档机制,档案整理周期较长,往往需要 90天完成一次全面整理,影响竣工验收的推进。档案审核流程依赖人工检查,平均审核周期 45 天,部分文件因格式不符合要求需要多次修改,进一步延长了整体管理周期。优化后档案管理效率得到显著提升,平均归档时间缩短至 10 天,施工过程中形成的资料能够同步归档,减少了后期集中整理的时间压力。引入电子档案管理系统后,文件检索时间大幅降低至 3 分钟,工作人员可通过关键字、类别、时间等多维度查询,提高了信息获取的便捷性。档案整理周期缩短至 30 天,分阶段整理的模式使文件存档更加高效,避免了竣工阶段的大量档案积压问题。档案审核流程得到优化,统一的归档标准和电子化管理手段减少了格式不规范问题,审核周期缩短至 15 天,整体管理效率提高了 66.7% ,详细见下表 1。

表 1:档案管理效率对比

3.2 档案管理质量对比

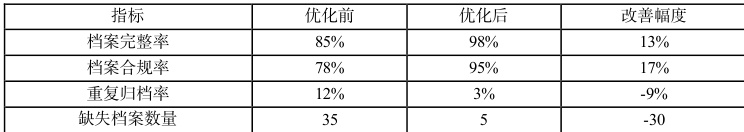

由于文件存储方式分散,优化前部分施工日志、检验报告等关键资料未能及时归档,导致档案完整率仅为 85% ,部分竣工档案因缺失需要补充整理,影响工程交付效率。档案合规率仅 78% ,部分文件格式不符合归档要求,文件编号混乱,影响档案的有效性。重复归档率较高,达到 12% ,由于缺少明确的分类和存档规则,不同单位间重复提交相同文件,增加了管理难度。缺失档案数量较多,优化前统计发现 35 份关键文件缺失,影响施工过程追溯和质量管理。优化后档案管理质量显著提升,完整率达到 98% ,各单位按照标准化流程归档,确保了资料的全面性。合规率提高至 95% ,通过量化考核和定期审核,减少了格式错误和编号混乱问题,提高了档案的规范化程度。重复归档率降低至 3% ,优化的存档系统实现文件去重和版本管理,有效减少了冗余数据。缺失档案数量大幅减少,仅剩 5 份文件需补充归档,数据准确性和可追溯性得到显著改善,详细见下表 2。

表 2:档案管理质量对比

4 结语

优化档案考核机制对商业综合体项目的管理具有重要意义,规范的档案分类与归档标准能够提升资料的完整性和可追溯性,量化的考核标准有助于提高档案管理质量,电子化管理手段能够增强信息共享与检索效率。某商业中心项目的实践表明,优化后的机制能够缩短档案归档和审核周期,减少管理成本,提高档案利用率和数据准确性。档案管理体系的完善不仅能够满足项目验收需求,还能为后续运营和维护提供可靠的数据支持。

参考文献

[1] 陈妍玲, 胡 开翔. 浅 析新时期 住宅专 项维修资 金档案 的管理与 运用[J]. 办公室业务,2025,(03):83-85.

[2]钱青青,张和悦.数字经济背景下人力资源档案管理的思考[J].数字经济,2024,(12):142-144.

[3] 宋伟. 公立医院绩效考核背景下病历档案首页填写质量的提升途径[J]. 办公室业务,2024,(24):57-59.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)