大概念视域下的戏剧单元整体教学实施路径

王琼

宁波上海世外学校 315000

格兰特·威金斯在《追求理解的教学设计》中提出,大概念是学科知识的 “心脏” 与 “锚点”,具有统整零散知识、促进深度学习的功能。

从单元类型上看,九年级下册第五单元属于戏剧单元,从单元编排看,本单元内容突破了以往的单篇、文体教学的模式,采取了“活动·探究”的模式,由阅读与思考、准备与排练、演出与评议三大任务构成。联系《义务教育语文课程标准(2022 年版)》“文学阅读与创意表达”任务群的教学目标,可知“感受作品中的艺术形象,学习构思、创作文学作品”应该作为本单元活动的重点。但是传统的戏剧教学形式仍然大多为单一文本的解读赏析,缺少单元内文本的整合与勾连;教学方法仍然是以教师讲解为主,缺少学生的主体参与,缺少与学生现实生活的联系,以致于戏剧教学浮于表面,不能帮助学生形成对戏剧这一类文体的概念性认识,更不用说对戏剧单元主题时代价值的探索。为此,笔者以九年级下册第五单元为例,尝试探讨大概念视域下戏剧单元整体教学的实施路径。

一、单元内容整合与情境设计

九年级下册第五单元是基于三篇戏剧类文本的活动探究单元,这也就意味着本单元的整体教学不仅需要从单篇走向群文,由个体学习走向群体学习,更需要由知识讲解走向活动实践。

本单元围绕“戏剧”这个主题,依托《屈原(节选)》《天下第一楼(节选)》和《枣儿》三篇节选的剧目,带领学生走近戏剧,了解戏剧知识,尝试戏剧表演。人文主题为“时代洪流中的个体抉择”。戏剧的核心在于冲突,本单元作品均围绕社会矛盾、人性挣扎展开,外显为人物对话与情节冲突,内隐为时代变革下的精神觉醒。

《屈原》是郭沫若的一部五幕历史剧,作者借古讽今,表达对时局的批判。课文中的戏剧冲突非常集中,通过屈原与楚怀王、靳尚等人的冲突,展现个人理想与政治现实的矛盾,凸显屈原的爱国情怀与精神觉醒。《天下第一楼》是何冀平的一部三幕戏剧作品,讲述清末至民国动荡的岁月里,烤鸭店“福聚德”发展壮大又由盛而衰的曲折故事,以卢孟实与修鼎新等人的冲突为主线,揭示传统与现代、个人与时代的矛盾,展现人物在时代变迁中的挣扎与觉醒。《枣儿》是孙鸿创作的一部独幕话剧,通过老人与男孩的对话,展现代际冲突与亲情缺失,探讨现代社会中传统价值观的失落与觉醒。

三篇戏剧,分别呈现政治冲突、时代冲突与代际冲突。外显冲突背后隐含 “觉醒” 主题:屈原的精神觉醒、卢孟实的生存觉醒、老人的文化觉醒。

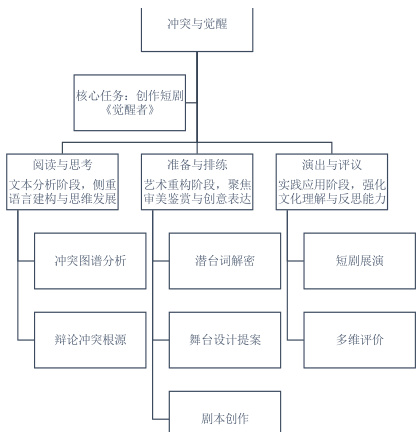

基于上述思考,笔者将“冲突与觉醒”确立为戏剧单元的大概念,因其既涵盖戏剧文体的核心特征(冲突),又关联人文主题(觉醒),能有效整合文本内容与学生经验,实现“从文本到生活”的迁移。在具体的教学设计中,尝试以“冲突与觉醒”为纽带,通过剧本研读与创演,设计教学情境 —— 为校园戏剧节创作短剧《觉醒者》。为了完成《觉醒者》剧本撰写,学生需要对本单元的三篇戏剧进行深入解读,学习剧本在设计剧本冲突、挖掘冲突根源、设计人物台词、舞台布置等方面的方法法,完成属于自己的剧本故事。最后在班内通过师评、他评、自评等方式推选出《觉醒者》优秀剧作集。教学流程分为三个课段,如下图所示:

二、围绕学习目标,设置任务群

单元学习目标是单元整体教学的核心,也是学生学习发展的方向。依据课标与戏剧单元的教学重心,可将本单元的学习目标目标设定为:

(1)梳理戏剧冲突类型,分析冲突背后的社会根源与人性本质。

(2)鉴赏戏剧语言(对话、潜台词)及舞台指示的作用,理解其艺术效

(3)结合时代背景,探讨戏剧作品的现实意义,自主创作体现“冲突与觉醒”主题的剧本片段。

笔者以《觉醒者》为主线,结合教材编排中的三个任务,设计九个活动开展系列实践教学来达成本单元的教学目标,致力于构建一个层层递进,最终达成闭环的教学实施路径。

【第一课段】任务一:阅读与思考学习目标:梳理情节脉络,分析冲突类型与作用。

活动一:绘制冲突图谱

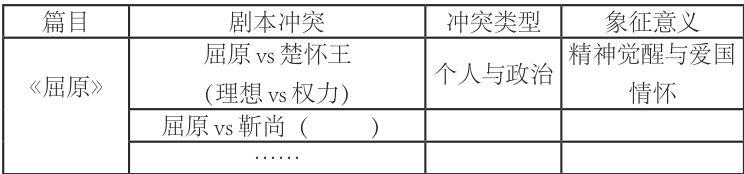

要求:梳理文本,仿照示例,从《屈原》《天下第一楼》《枣儿》三篇文本中选择一篇,绘制“冲突关系网”。

示例

活动二:辩论“冲突之源”

要求:

研读三篇戏剧,每位学生选择 1 组冲突并结合文本关键台词进行分析“冲突源于个人选择还是社会压迫?”

学习任务单一:梳理“冲突之源”

冲突者之

备注:冲突双方根据实际情况可做相应修改。

预设:

社会压迫:《屈原》中楚怀王的昏庸导致屈原被流放,冲突源于社会黑暗。

个人选择:《枣儿》中老人选择坚守传统,冲突源于个人价值观。

(2)小组讨论,并撰写辩论稿。

预设:

“风!你咆哮吧!”当屈原张开双臂对上天发出呐喊时,我们看到的是中国传统士大夫在“兼济天下”与“独善其身”之间的深沉矛盾。在屈原的独白中,我们更多看到的是黑暗的政治毁灭了屈原的人生理想,给他带来了强烈的内心冲突。

“我要飘流到那没有阴谋、没有污秽、没有自私自利的没有人的小岛上去呀!”这看似决绝的宣言,恰恰暴露了屈原最深刻的矛盾。作为三闾大夫,他对楚国的爱早已融入血脉;作为清醒者,他又不得不目睹宗庙倾颓。于是在他的独白中,出现了大量金刚怒目式的质问:“你们这些土偶木梗,你们高坐在神位上有什么德能”,以及反复出现的“劈开”、“炸裂”等动词,像利剑般刺破了当时的社会局面。因为在这污浊的社会中,屈原的精神世界始终存在着入世的热忱与出世的清高。

(3)班级辩论。

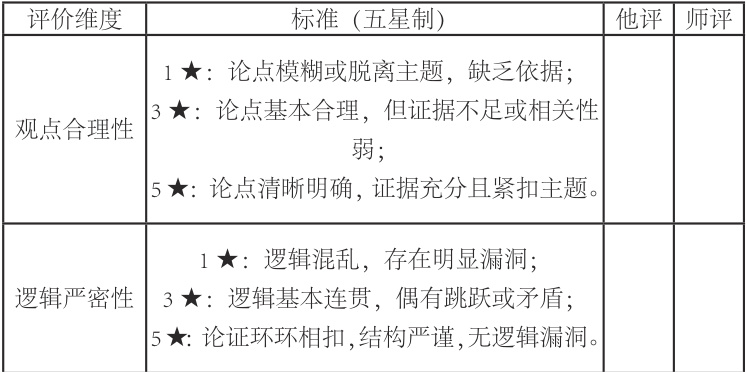

辩论过程性评价量表

【第二课段】任务二:准备与排练

学习目标:分析戏剧语言与舞台设计的表意功能,准备剧本片段并进行排练。

活动三:潜台词解密

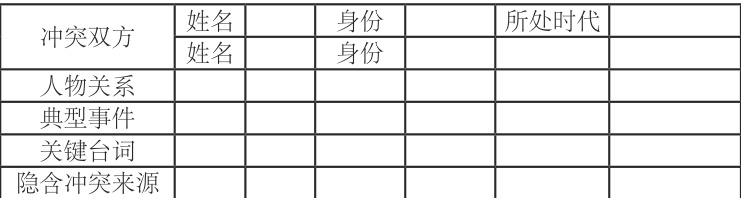

演员往往要通过揣摩角色的潜台词来丰富角色表演。小组合作,选取一段你感兴趣的台词,分析人物的潜台词,并为他们设计神态、动作。

学习任务单二:解密“人物台词”

示例:

活动四:舞台设计提案

小组合作:为《天下第一楼》某一幕设计舞台布景与灯光,说明其象征意义。

示例:

活动五:剧本创作与排练

聚焦当代青少年真实冲突(如学业压力与自我认同),小组创作短剧《觉醒者》。

结合生活实际,设计“冲突关系图”

为《觉醒者》短剧设计三幕剧本大纲,要求呈现一个完整的故事,内容设计冲突设计、人物核心台词和舞台设计剧本大纲示例:

【课段三】任务三:演出与评议

学习目标:完成剧本片段表演,进行多维评价与反思。

活动六:原创剧本展演与评价

小组展演短剧《觉醒者》,录制视频并发布于班级公众号。

活动七:多维评价

根据评量表进行短剧展演互评,并撰写反思报告(需要包含改进建议与学习收获)

三、大概念视域下的戏剧单元教学重构路径

依据 2022 版《义务教育语文课程标准》中“学业质量”的新要求,戏剧单元教学需构建“目标—任务—评价”三位一体的闭环系统。本文以九年级下册《屈原》《天下第一楼》等经典剧目为载体,探索以 “冲突与觉醒”为核心大概念的教学实践,通过任务群驱动实现文学阅读与排演评议目标的最终达成。

1. 三维任务链设计:从文学阅读到排演评议

三个课段各自承担相应的学习任务,课段一是认知冲突阶段,主要的学习任务是设计“冲突之源”学习任务单,引导学生通过小组辩论探究《屈原》中“雷电颂”的精神内涵,结合历史背景解析社会压迫与个人选择的双重动因。在学习过程中通过辩论过程性评价量表(含观点适切性、逻辑严密性、合作参与度等维度),考察学生学习目标的达成度。

课段二主要是表现性实践阶段,以实施“台词活化”任务群为核心,设置 3个活动:

① 选择经典台词进行潜台词分析(如《天下第一楼》卢孟实“有人在东家那儿告我,在老家买地置房子……”);

② 设计符合人物性格的肢体语言与微表情;

③ 讨论舞台设计方案,运用影视化手段呈现冲突场景。

以学生活动推进剧本从文学性阅读到表现性实践的的过度

课段三是学生在剧本学习后的创造迁移阶段,学生通过围绕日常生活,开展以“成长中的冲突”为主题的“觉醒者”剧本,并实施排演和评议,最终形成戏剧档案袋(含创作手稿、排练日志、反思报告)。

2. 多维评价体系:过程性与终结性的动态平衡整个教学过程贯穿过程性评价和终结性评价,构建了“双螺旋”的评价模型过程性评价通过学习任务单完成度、课堂观察记录表、思维可视化工具(思维导图、概念图)实现即时反馈。终结性评价通过剧本与展演评分量表,从他评和师评两个角度进行综合评价,设立“戏剧创新奖”“最佳合作奖”等发展性奖项,并通过公众号展示优秀作品,形成完整的学习动态链。

3. 教学重构价值:核心素养的具象化生长

这种以大概念为统整的戏剧教学促进了学生的核心素养的培养,通过“冲突类型分析→潜台词分析→动作表情设计→原创剧本创作”等任务进阶设计,不仅提升学生审美鉴赏与创意表达能力,还突破了学生知识习得的路径,不仅搭建了文学文本与现实生活的桥梁,更通过戏剧特有的共情机制,帮助学生在冲突体验中实现精神成长,完成从“文本解读者”到“生活剧作家”的角色蜕变。

参考文献:

[1] 田丰,慕君.语文核心素养视域下的戏剧教育[J]. 语 文教学通讯,2018(18).

[2] 赵玉凤,王钢.大单元基础下高中语文戏剧教学策略探析[J]. 课程教学,2024(8):133-136.

[3] 凌宗伟 .“大概念”“大单元”“任务群”教学及其他[J]. 语文教学与研究 ,2023(4):15-26.

[4] 郑丹.楼有几重锁:浅论《天下第一 楼》的戏剧冲突[J].语文教学通讯,2021(5):62-63.王琼,女,1982 年 11 月 民族:汉 籍贯: 浙江宁波 最高学历:本科 职称:中学高级 研究方向:语文教育 邮编:315000 单位:宁波上海世外学校

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)