巧用错例管理,提升数学学习力

吴邱明

广州市龙兴小学 广东 广州 510000

一、“ 三级加工” 让错例管理的方法落实到位。

不同的学生学习相同的内容,出现的问题也各有差异。因此,我对错例的管理,以 “错题本”为载体,采取以下“三级加工”的方式进行。

(一)粗加工--- 错例摘录。

错例是错题中的典型代表,这表明了并非所有的错题都要进入管理范畴。如果要将所有的错题都重新摘录分析,就只能是沉重负担且收效甚微。对于错例的理解,不同的学生认识上可能存在着差异,我将管理的主动权下放给学生。当然,我会引导学生关注以下这几类错题:一是错误率高的题目。 例如五年级下册有道题目:把 5 分米的绳子平均分成 6 段,平均每段长( )分米,每段占总长的( )”, 学生常常将分率与具体量混淆,错误率很高。这类题目反映出了学生在学习分数时存在的共性困难,具有反思价值。 二是典型错题。虽然出错的人数不是很多,但错误典型,具有借鉴意义。 例如,在运用乘法分配律进行简便计算时,学生中出现了这样的错题:

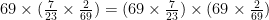

,它反映出了学生过分关注数据特点而忽略定律本质的倾向, 这类错例应当进行收集管理。

,它反映出了学生过分关注数据特点而忽略定律本质的倾向, 这类错例应当进行收集管理。

(二 )细加工---- 错例分析。

订正一道错题,也许能习得一种解题方法。而分析一道错题,则可以对错题进行深层归因, 找到自己存在的知识缺漏或者学习方法上的问题,这是提升学生学习力的关键。做好错例分析,是错例管理过程中的关键一环。

《长方体得正方体》的学习中,有这样一道题目:一个长方体的棱长总和是 36 厘米,长是 5 厘米,宽是 3 厘米, 高是多少?一位学生用(36-5-3) ÷4 进行解答,出现了错误。这位学生在错题分析时这样写道:长方体的 12 条棱可以分为 4 组,每组里面包含 1 条长、1 条宽和 1 条高,我只记得求高的公式里需要“除以 4” 至于公式的意思并不理解,所以在应用时胡乱拼凑出现错误。现在我知道了“长方体的高 Σ=Σ 棱长总和 ÷4- 长 - 宽”的含义,不仅会求高,还会求长或者宽了。如果这个学生仍然止步于订正原题,很有可能还继续停留在“套用公式”的模仿层面,并不能从根源解决问题。而经过了错例分析,这位学生找到了错误的原因,更正了原先学习中存在的问题,而且还能举一反三,学生的学习力大大提升。

(三) 深加工---- 归类提炼。

将散落在各个角落的错例进行同类归并,从中发现存在的共同问题,找出错例背后的“隐线”串起一颗颗错例“珍珠”,更能使之熠熠生辉。

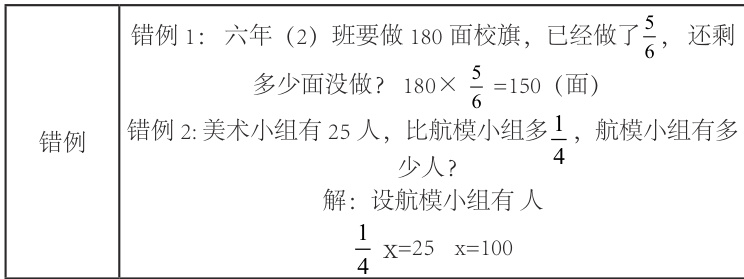

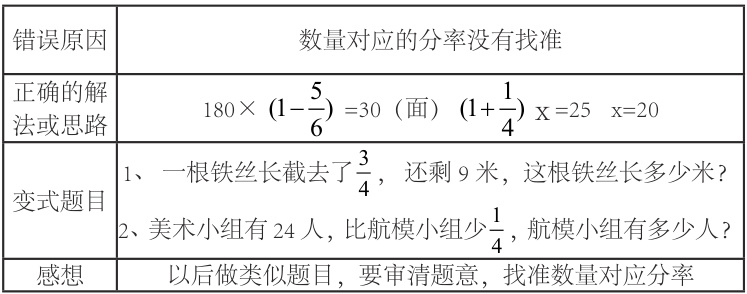

我在教学六年级“圆锥体积”“比例”和“百分数”等单元之后,要求学生对各个单元的错例进行回顾复习,并引导学生找出自己在学习过程当中存在的共性问题。孩子们对各个单元错例进行对比分析之后,在“错例卡”上做了如下的整理:

学生个人错题卡制表人:_

有了类似的错例梳理意识,学生就能在今后的学习中加强相关内容的学习,避免在同一个地方反复错误,这样的梳理归纳整理能力明显提升。

二、“ 三项举措” 让错例管理得到保障。

通过一段时间的尝试,错例管理要取得了一定效果,但需要师生的共同努力和坚持,作为教师的我,所要做的是为学生提供必要的条件,采取相关的举措,为错例管理保驾护航。我是这样做的。

1、给予管理方法的指导。学生在进行摘录错例, 分析错例、 错例分类归因时,都需要教师从旁点拨和辅助,待学生掌握了方法,教师再慢慢放手。对于待优生而言,进行错例管理具有一定的难度,我就发挥小组合作的作用,让学优生带动待优生 帮助待优生逐步学会整理收集错例、分析存在的问题并及时弥补, 真正发挥错例管理在改善待优生学习品质方面的作用。

2、经常性地复习错例。 错例摘录之后切不能束之高阁,在进行单元复习、期中期末复习时,要把错题本拿出来,看看自己学习过程中曾经存在的问题是否已经解决,以错例带动知识点的重温,提高复习的针对性。

3、采取恰当的评价手段。 例如、定期开展“优秀错题本”的评选,将优秀的错题本,在班级进行展示,以评价的实施方式不断给予学生错例管理的动力。 “外驱力”的作用是有限的,更重要的是要帮助学生掌握错例管理的方法 ,减负提效,让学生感受到错例管理给学习生活带来的好处。当学生在错例管理中感受到学习效果,学习能力的悄然变化时,自然能产生“内驱力” 激发持久的管理动力。

三、“ 一条规定” 让错题管理得到升华。

在我 20 多年的教学生涯中,经常会遇到这种情况:一道题有部分孩子经常出错,而且错误一样,每次评讲后,下一次依然出错。怎么办呢?经过调查,我发现孩子们对于错题,每次只是简单的更正了事。对于解决问题类的大题,更正需要写出详细过程,无可厚非。但对于填空、判断、选择题,孩子们也是简单的更正,就毫无效果了。

对此,我做了一条严格的规定:针对填空、判断、选择题的一些重点错例,让孩子们无论对错,都要在空白处写出原因,以便今后查看、复习。这招果然有效,这一规定后,孩子们答题的正确率明显提升,之前易错题的错误率也下降很多。

“兴趣是最好的老师”,因此增强学生对数学的好奇心和求知欲,必然能提高孩子们的学习力。如:在教学长方体体积时,我让孩子们用一张 A4 纸剪一个洞,让最少 2 个人可以同时钻进去,结果 ...... 最多同时钻进的人数达到接近20 人,那一刻,我们的课堂也随之爆燃。

以上,只是个人的几点浅见,相信优秀的同仁们还有更多、更好的办法。

诚然,我们也许不能做到让每个孩子都很优秀,但我们可以让他们离优秀更近一点点;我们也许不能让孩子们每节课都活力四射,但我们可以为之不懈努力。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)