基于项目式学习的语文跨学科教学实践

游正华

德阳市旌阳区涪江路小学 618000

一、项目式学习与跨学科教学的内涵

项目式学习以真实问题为导向,通过持续探究、合作实践完成具有挑战性的项目任务,强调学生的主动参与和知识的综合运用。语文跨学科教学则打破学科壁垒,将语文学习与其他学科知识融合,使学生在解决实际问题中提升语言运用能力与综合素养。二者结合,能让语文学习跳出课本局限,贴近生活与社会,培养学生的创新思维和实践能力。

二、“ 奋斗的历程” 项目式学习实践设计

(一)项目背景与目标

本次项目依托六年级下册语文第四单元“ 奋斗的历程” 主题,以红色文化为载体,引导学生探寻革命先辈的奋斗故事。目标包括:提升学生对红色文本的理解与表达能力;培养团队协作与探究精神;通过跨学科实践深化对“ 奋斗” 内涵的认知。

(二)项目实施计划

1. 分组与任务分配

全班分为 3 个小组,每组设组长和副组长,通过民主讨论确定子主题(如“ 革命诗词中的壮志”“ 英雄人物的奋斗故事”“ 红色精神的当代传承” ),并分配任务:组长统筹进度,副组长协调分工,成员根据特长承担朗诵、表演、绘画、文案撰写等工作。

2. 探究与成果打磨

各小组围绕主题搜集资料(如红色诗词、革命故事、历史背景),在语文教师指导下筛选文本、提炼情感;结合美术课学习的构图知识设计诗配画;参考音乐课的节奏技巧编排朗诵;通过信息技术课学习的视频剪辑技能制作故事短片。

3. 成果汇报与汇编

确定汇报时间后,各小组依次展示:红色诗词朗诵(结合历史背景解说)、革命小品演绎(融入服装道具设计)、红色故事宣讲(配合老照片讲解)、视频分享(穿插小组感悟)。汇报后,全班整合个人诗配画作品,由学生自主设计封面、撰写卷首语、编排目录,汇编成《奋斗的历程—红色诗词诗配画集》。

(三)项目具体实施过程。

1.“ 星火燎原” 阶段(1921-1949):革命精神的文本解码

(1)核心任务:探究新民主主义革命时期的奋斗故事,提炼“ 信仰之光” 的精神内核。

(2) 跨学科实践:

语文与历史:分组搜集《七律·长征》《可爱的中国》等红色文本,结合历史事件(如长征、抗日战争)撰写诗词注释,完成“ 诗句中的革命地图” 绘制。

语文与美术:以“ 星火” 为意象,创作《七律·长征》诗配画,用色彩对比表现“ 五岭逶迤” 与“ 金沙水拍” 的壮阔。

成果形式:红色诗词朗诵会(融入历史背景解说)、“ 革命故事连环画” 手账。

2.“ 破晓东方” 阶段(1949-1978):建设岁月的情感共鸣

(1)核心任务:解读新中国成立后探索时期的奋斗历程,理解“ 实干兴邦” 的内涵。

(2)跨学科实践:

语文与道德与法治:采访长辈的“ 建国记忆” ,整理成口述史短文,

分析“ 两弹一星” 精神与当代责任的关联。

语文与艺术:编排革命小品《红旗渠的故事》,通过台词设计(方言与普通话结合)再现建设者的语言风格,用道具(铁锹、水壶)强化场景真实感。

成果形式:“ 建设者语录” 书法展、小品汇演。

3.“ 筑梦未来” 阶段(1978 至今):新时代的奋斗传承

(1)核心任务:挖掘改革开放以来的奋斗案例,思考青少年的时代使命。

(2)跨学科实践:

语文与信息技术:剪辑“ 新时代奋斗者” (如航天人、抗疫医护)纪录片片段,撰写画外音脚本,用排比句强化感染力。

语文与科学:结合本土德阳重装之都的“ 大国重器” 以及本校铁路子弟校的铁路文化等资源,创作“ 科技兴国” 主题诗歌,运用比喻修辞(“ 高铁是大地的动脉” )。

成果形式:短视频分享会、“ 我的奋斗宣言” 征文。

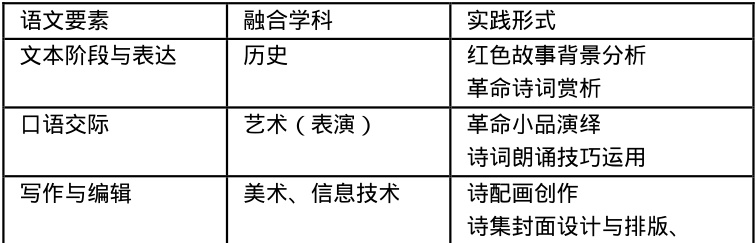

三、跨学科教学的融合路径

四、教学成效与启示

(一)成效

学生在搜集、解读、创作中深化了对语文工具性与人文性的理解,写作与口语表达能力显著提升。

跨学科实践打破了学科界限,如诗配画让学生用美术语言延伸文学想象,小品演绎促进了语言表达与肢体表现的协同,培养了综合思维。

集体汇编诗集等任务增强了团队凝聚力,使学生在合作中体会“ 奋斗”的现实意义。

(二)启示

项目式学习需以语文核心素养为根基,跨学科融合应服务于语文能力的提升,避免形式化。

教师需从“ 知识传授者” 转变为“ 引导者” ,为学生提供资源支持(如历史资料、美术工具),并把握学科融合的平衡点。

真实情境中的任务驱动(如汇编诗集)能激发学生的主动性,使学习从“ 完成作业” 转变为“ 创造成果” 。

结论

“ 奋斗的历程” 综合性学习通过项目式学习整合多学科资源,使语文学习从课堂延伸到生活,从知识识记升华为能力运用。这种实践证明,语文跨学科教学应以主题为纽带,以实践为路径,让学生在解决真实问题中提升语文素养,同时培养适应未来发展的综合能力,更能让“ 奋斗” 的内涵从课本走向生活,实现工具性与人文性的统一。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)