基于CIPP 模型高职院校课程思政教学评价指标体系构建研究

许芬艳

广东科学技术职业学院 广东珠海 519090

1. 引言

在大思政背景的引领下,课程思政作为落实“立德树人”根本任务的战略举措,已在高职院校广泛实施。教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》强调需科学规范开展评价,促进课程思政高质量发展。目前学者们从不同的角度研究课程思政评价,然而有的高职院校课程思政存在“重实施、轻评价”的问题,依然沿用传统教学评价体系,思政育人元素融入不足,课程思政评价依据缺失;有的课程思政评价体系碎片化,研究多聚焦单一课程案例,缺乏普适性评价框架;因此,思想政治元素嵌入专业课程,如何有机融合,需要构建套适合高职院校的课程思政教学评价指标体系,指引和改进高职院校课程思政教学质量,推动课程思政建设高质量发展。

2. 文献综述与CIPP 评价模式的引入

2.1 课程思政教学评价研究现状

目前课程思政教学评价研究主要集中在以下 3 个方面:一是教学评价的框架和机制研究。胡洪彬(2022)[1] 从谁来评价、去评价谁、评价什么、如何评价四个方面搭建课程思政教学质量评价体系架构。崔淑淇,姚聪莉,张磊(2023)[2] 高等职业学校角度提出课程思政教学评价的目标、遵循与五个维度。二是评价的原则和策略研究。杜震宇、张美玲等(2020)[3] 从理工科角度提出教学评价 4 条原则,2 条标准以及教学评价策略。陆道坤(2021)[4] 从思想政治教育角度提出课程思政评价的原则以及评价实施。胡杰辉(2024)[5] 从外语教师角度提出课程思政三个关键策略:明确思政评价目标、设计恰当任务工具、提供及时思政反馈。三是评价的模型和指标体系研究。许祥云,王佳佳(2022)[6]等以 CIPP 评价模式为理论框架,从质性研究角度构建了课程思政综合评价指标体系,构建背景评价等4 个一级指标,政治环境、课程资源等11 个二级指标。

通过文献梳理,在评价体系方面,部分研究停留在评价指标点选取和内涵意义解释上,并没有进一步计算出指标权重,或者指标权重的确立立足于主观赋值,缺乏统计学意义,难以客观评价课程思政建设情况。关于高职院校课程思政教学评价指标的研究成果不多,现有研究较多聚焦于单一课程或特定专业的案例评价,尚未形成“目标—设计—实施—成效”完整闭环系统的普适性评价框架。

2.2CIPP 模型教学评价研究现状

CIPP 评价是由美国教育评价学家 (D.L.Stufflebeam) 提出一种评价模型,由背景评价 (Context Bvaluation)、输入评价 (Imput Evaluation)、过程评价 (ProcessEvaluation)、成果评价 (Product Evaluation) 4 部分组成 [7]。国内学者将 CIPP 模型应用于不同课程的教学评价。佟瑞鹏,王乐瑶,王露露等(2022)[8] 基于CIPP 模型构建安全学科课程思政评价,包括背景基础、资源配置、实施过程、成果效益 4 个一级指标 , 学科定位等 11 个二级指标 , 落实立德树人等 30 个三级指标 , 并计算各级指标权重。胥炜,廖开兰(2024)[9] 基于 CIPP 模式从 4个方面构建高校课程思政评价体系。孙向前,陈美玲等(2025)[10] 基于 CIPP模型的123 所高职院校实证分析,构建高职院校专业课课程思政建设成效评价体系。

2.3 高职院校课程思政与CIPP 模型的契合性

《高等学校课程思政建设指导纲要》强调了评价的重要性,并要求将各类考核评估评价工作落细落实。《深化新时代教育评价改革总体方案》明确提出改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价。高职院校课程思政以培养德技双馨高素质技术技能人才为目标,课程强调职业性与教育性的统一,课程思政应突出职业性与思政元素融合的导向。因此构建课程思政的评价体系,既要注重过程性评价,也要结果性评价,更重要在于引领课程思政建设、纠正课程思政建设的偏差,“以评引改”、“以评促改”,实现“实施一评价一改进一再实施一评价“的良好闭环,推动高职院校课程思政建设质量不断提升,坚定落实高职院校立德树人的根本任务。

CIPP 评价模型整合了背景、输入、过程、成果 4 个评价阶段,注重过程评价与结果评价相结合 , 强调多元融合的评价和以诊断为基础的改进,具有综合性、过程性、反馈性、发展性等特征。课程思政评价体系要具有系统性,既要考查结果评价、过程评价、增值评价、综合评价等环节,又要考查教师专业知识与思政元素融合能力,还要考查学生将思政元素与专业知识融合的领悟力与分析力等。因此,将 CIPP 评价模型应用于高校课程思政评价,涵盖了被评价事物或活动的全过程和关键要素,契合高职院校课程思政评价要求,有助于形成课程思政建设闭环,推进课程思政教育教学质量提升。

3. 基于CIPP 模型的高职院校课程思政教学评价指标体系构建

3.1CIPP 课程思政评价模型构建

背景评价,旨在根据评价对象的发展需求,评价现有的环境和条件,以期能够衡量既定的发展方案是否与评价对象的发展方向相匹配,为后续设计、实施和效果评价提供依据。通过系统分析,背景评价能够确保课程思政的规划设计符合政策要求、学科规律和学生实际,避免“为思政而思政”的形式化问题,为后续教学实施奠定科学基础。

输入评价,主要关注教学前的准备环节和基础条件,其核心内容是评估思政内容与专业课程的逻辑关联是否合理、是否形成完整的“目标—内容—方法—评价”思政教学链条、以及是否结合学科特点探索特色化思政路径。

过程评价,则侧重于对教学实施过程中的动态环节进行监测和评估,强调教学全周期的质量反馈与改进。通过过程评价,可及时发现问题并调整教学

策略,确保课程思政润物无声的效果。

结果评价,其核心在于评估学生在知识、能力、价值观等方面的实际提升情况,以及课程思政目标是否达成。通过结果评价,可以系统检验课程思政是否真正实现了立德树人与专业教育的有机统一。

3.2 评价指标体系设计

为确保高职院校课程思政教学评价指标所选指标的精准性、适用性和覆盖度,指标设计、检验与修正分5 个步骤进行。一是对课程思政、教育评价改革等政策文本进行分析,提炼课程思政教育评价原则、框架等。二是梳理课程思政评价相关的文献,对评价指标进行提取、筛选和整合。三是基于 CIPP 理论框架,初步构建课程思政教育评价的一级指标、二级指标。四是利用德尔菲法对初选评价指标进行检验和精简。五是利用 SPSS25.0 进行数据分析,运用德尔菲法等对评价指标进行检验与修正,层次分析法(AHP)对一、二级指标进行权重分配、赋权。通过对课程思政评价指标进行提取和整合,基于 CIPP理论框架初步构建高职院校课程思政评价指标体系,包括 4 个一级指标、14个二级指标和 27 个三级指标。

3.3 评价指标体系检验与修订

运用德尔菲法对评价指标体系进行修订和赋权,邀请高职院校教学督导、课程思政专家、专业带头人、思政课资深教师等 15 位专家参与。问卷采用李克特(Likert)5 级量表,由各位专家对课程思政指标要素评分,第一轮共发放调查问卷 15 份,收回有效调查问卷 15 份。

利用 SPSS25.0 统计软件,对调查问卷数据进行分析处理,主要以均值、标准差、变异系数作为筛选标准,并计算肯德尔协调系数(Wk)。当变异系数(CV) <15% 时,认为数据分布足够均匀;当W 介于0~1 之间,且越接近1,经卡方检验后具有显著性,则表明一致程度越高。

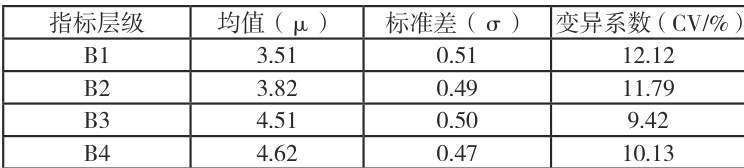

表 1 一级指标的均值、标准差和变异系数

表 2 各级指标的肯德尔协调系数

一级指标的均值、标准差和变异系数如表 1 所示,变异系数(CV)值最高为 12.12% ,小于 15% ,专家对指标意见趋同,集中程度较好。同理计算二级指标、三级指标的均值、标准差和变异系数,各级指标变异系数均在 15% 范围内。各级指标的肯德尔协调系数(Wk)如表 2 所示, 、三级指标P 值 <0.05 ,呈显著性;Wk 系数在 0.678~0.751 之间,相关程度中等一致,专家咨询意见协调一致性较好,信度较好,评价指标可以保留。

根据专家的意见,二级指标的技术支持与三级指标的资源获取、信息设备支持内容类似,综合各方意见,删除二级指标技术支持,将两个三级指标合并,更改为技术支持。第二轮咨询发放问卷15 份,收回有效问卷15 份。根据统计结果,各级指标的 CV、Wk 值均有优化。综上所述,高职院校课程思政指标体系确定为 4 个一级指标,13 个二级指标,26 个三级指标。

3.4 评价指标权重分配

运用 L Satty 教授提出的层次分析法(AHP)进行统计分析,评价指标的重要程度采用 1~9 等级标度,数值越大,重要程度越高,构建判断矩阵。对指标权重进行计算,在获得两两指标重要性排序结果后,建立判断矩阵。利用和积法计算出特征向量后,进行归一化处理,利用公式计算最大特征根。对指标进行一致性检验,利用公式计算一致性指标(,)和一致性比率,其中 n 为矩阵阶数,RI 为随机一致性指标,可通过查表获得。当 CI 值越小,说明矩阵的一致性越好;若CI>0,说明存在不一致性,需进一步通过CR 判断是否可接受。当 CR<0.1 ,矩阵一致性可接受, CR⩾0.1 时需调整判断矩阵(如重新打分)。

根据专家提供的指标重要性评分表,以专家 1 的一级指标权重为例,构造一个判断矩阵,利用和积法算出特征向量 W,并归一处理。计算最大特征根并进行一致性检验。如果专家 1 的判断矩阵满足一次性检验,计算出的特征向量可作为专家 1 的一级指标权重。依次计算其余专家的数据 , 取平均值作为一级指标的指标权重。同理计算二级指标指标的权重。

3.5 评价指标体系赋权确立

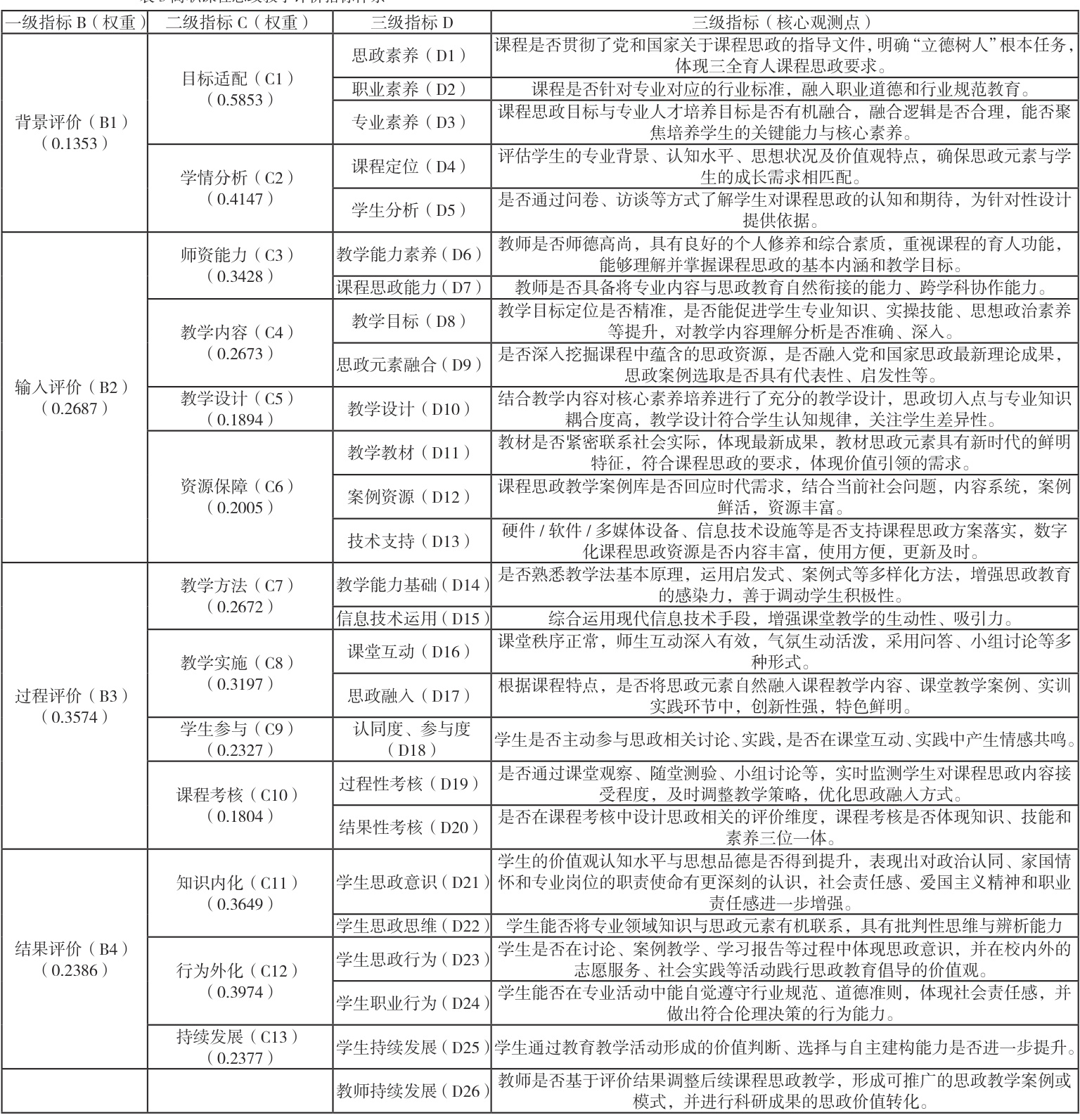

根据上述计算方法,确立一级指标、二级指标的权重,对评价指标体系进行赋权确立,将三级指标转化为指标描述句,高职课程思政教学评价指标体系如表 3 所示。

表3 高职课程思政教学评价指标体系

西南大学 , 2023

4. 结语

本研究基于 CIPP 模型构建高职院校课程思政教学评价指标体系,契合课程思政教学强调动态优化与持续改进的需求,为课程思政教学评价提供了科学的理论,助推立德树人根本任务落实落细,具有一定理论与实践意义。实际应用中可以采用层级计分法进行评价,一般划分为五个等级。由于高职院校专业课程、校本资源、测评主体等多元化,可根据实际需要调整评价指标、评价权重等,以进一步增强普适性。

参考文献:

[1] 胡洪彬 . 迈向课程思政教学评价的体系架构与机制 [J]. 中国大学教学 , 2022, (04): 66-74.

[2] 崔淑淇 , 姚聪莉 , 张磊 . 高等职业学校课程思政教学评价的目标、遵循与维度 [J]. 中国职业技术教育 , 2023, (20): 72-77.

[3] 杜震宇 , 张美玲 , 乔芳 . 理工科课程思政的教学评价原则、标准与操作策略 [J]. 思想理论教育 , 2020, (07): 70-74.

[4] 陆道坤 . 课程思政评价的设计与实施 [J]. 思想理论教育 , 2021,(03): 25-31.

[5] 胡杰辉 . 外语教师课程思政教学评价理念与实践策略 [J]. 中国外语 , 2024, 21(01): 20-27.

[6] 许祥云 , 王佳佳 . 高校课程思政综合评价指标体系构建——基于CIPP 评价模式的理论框架 [J]. 高校教育管理 , 2022, (01): 47-60.

[7] 张筠. 基于CIPP 评价的高职院校课程思政评价体系研究_ 张筠[D].

[8] 佟瑞鹏 , 王乐瑶 , 王露露 , 等 . 基于 CIPP 的安全学科课程思政评价_ 佟瑞鹏 [J]. 中国安全科学学报 , 2022, 32(12): 19-24.

[9] 胥炜 , 廖开兰 . 基于 CIPP 模式的高校课程思政评价探析 [J]. 重庆工商大学学报 ( 社会科学版 ), 2024, 41(01): 143-151.

[10] 孙向前 , 陈美玲 . 高职院校专业课课程思政建设成效评价体系构建探讨——基于 CIPP 模型的 123 所高职院校实证分析 _ 孙向前 [J]. 广西教育学院学报 , 2025, 40(02): 19-27.

项目来源:本文系课程思政教学改革研究实践项目(项目编号:JG202305),广东省高职教育教学改革与实践项目(2023JG131)的研究成果。

作者简介:许芬艳(1985.04-),女,汉族,湖南省湘潭市,硕士,讲师,研究方向:职业教育、教学管理。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)