把握时度效:跨国救援报道中新闻工作者的专业实践与传播启示

谭冰

云南日报报业集团 云南省昆明市

2023 年 3 月 28 日缅甸 7.9 级地震发生后,云南主流媒体以”时度效 ≫ 为核心原则,通过多语种、多平台、多维度传播,生动诠释了中缅命运共同体的深刻内涵。本文从新闻工作者视角,解析此次跨国救援报道的实践路径,提炼国际传播中的关键经验,为讲好中国故事提供参考范式。

一、把握» 时度效» 原则:构建跨国救援报道的时空框架

(一)时效性:抢占国际舆论先机的关键策略

在信息全球化时代,突发事件报道的 ≫ 黄金时间 ≫ 已缩短至分钟级。云南媒体在此次报道中展现出极强的时效意识:地震发生 3 分钟后,» 澜湄国传 ≫ 脸书缅文账号即发布首条快讯《突发:缅甸发生 7.9 级地震》,同步配发震中位置示意图。这种» 零时差» 传播模式,满足了国际受众对突发事件的信息渴求。

值得注意的是,云南媒体在追求速度的同时保持了专业审慎。例如,对 »中国救援队是否为首个抵达的国际队伍 ≫ 等表述,后方编辑团队严格依据外交部发言人通报及缅甸官方表态进行核实,最终采用 ≫ 第一支到达灾区的国际救援队 ≫ 的表述。这种 ≫ 快而不乱 ≫ 的传播节奏,体现了地方媒体在国际传播中的成熟度。

(二)分寸感:平衡人道关怀与政治敏感的艺术

跨国救援报道涉及复杂的地缘政治语境,如何在传递人道主义精神的同时规避意识形态风险,考验着新闻工作者的判断力。云南媒体在此次报道中展现出高超的传播智慧:

身份表述的精准性 :在描述中国救援队时,始终采用 ≫ 中国政府派遣的国家级救援队» 等规范表述,既突出国家行动的权威性,又避免过度政治化解读。

敏感信息的处理艺术 :对”遇难人数统计 ≫ 等敏感数据,均严格采用缅甸政府、联合国机构或国际红十字会的公开通报。

文化禁忌的规避意识 :在涉及佛教国家的报道中,特别注意宗教符号的使用。如对灾区寺庙废墟的拍摄,均事先征得缅方许可,体现对当地文化的尊重。

(三)实效性:构建持续关注链条的传播策略

云南媒体并未止步于 ≫ 黄金 72 小时 ≫ 的短期报道,而是通过 ≫ 突发事件—救援行动—灾后重建 ≫ 的全周期叙事,形成持续传播效应:

动态追踪阶段(3 月28 日-4 月1 日) :聚焦救援一线,连续推出《中国云南救援医疗队成功救出首位幸存者》《科技赋能地震救援》等 28 篇现场特写,日均更新频次达12 次,保持话题热度。

深度解读阶段(4 月2 日-4 月10 日) :推出《中缅救援力量如何协同作战》《中国技术助力缅甸震后防疫》等 8 组系列报道,通过专家访谈、数据对比等方式,阐释中国救援模式的科学性与可持续性。

长效传播阶段(4 月11 日5 月28 日) :持续跟踪《缅甸地震灾后重建纪实》等后续进展,《中国政府援缅第十五批物资抵达》通过《云南日报》 ≫ 关注缅甸地震 ≫ 专栏、澜湄国传外宣平台等渠道,形成 ≫ 月度专题 + 季度回访 ≫ 的长效机制。

这种阶梯式传播策略,有效打破了国际舆论场 ≫ 中国只重眼前利益 ≫ 的刻板印象。

二、多语种多平台传播:破解跨文化传播的符号壁垒

(一)语言矩阵:构建文化理解的认知桥梁

云南媒体在此次报道中构建了涵盖 7 种语言的立体化传播矩阵,其中缅语传播尤为值得关注:

本土化适配策略 :针对缅甸受众偏好 ≫ 图文 + 短视频 + 缅语字幕 ≫ 的接收习惯,» 吉祥 ≫ 脸书账号推出《中国救援队的一天》系列短视频,每段时长控制在30 秒至1 分钟,配合缅语旁白与英文字幕,信息触达率提升3 倍。

方言传播实验 :在曼德勒等华人聚居区,尝试使用缅北方言进行广播直播,邀请当地侨领担任嘉宾,使救援信息更易被基层民众理解。

术语翻译创新 :针对 ≫ 黄金救援时间 ≫≫ 次生灾害防治 ≫ 等专业概念,编制《救援术语缅汉对照手册》,既保证科学性又兼顾可读性。

数据显示,缅语区互动量占总传播量的 65% ,其中 #ChinaAidMyanmar(中国援助缅甸)话题在 TikTok 缅文板块的阅读量突破 2000 万次,验证了语言适配对传播效果的放大作用。

(二)平台分层:实现精准传播的战术布局

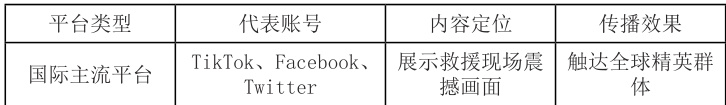

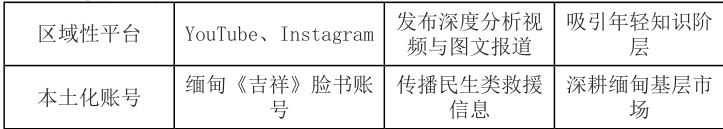

云南媒体构建了 ≫ 国际主流平台 + 区域性社交媒体 + 本土化账号 ≫ 的三级传播体系:

以 TikTok 平台为例,云南媒体发布的《无人机灯光秀照亮缅甸灾区夜空》短视频获赞超 50 万次,这种分层传播策略,使中国救援叙事有效穿透不同社会阶层的认知屏障。

(三)技术赋能:提升传播效能的创新实践

智能翻译系统 :自主研发的 ≫ 澜湄云译 ≫ 平台实现中缅双语实时互译,翻译准确率达 92% ,使前方记者的口述素材可在 30 分钟内生成缅语稿件。

虚拟现实技术 :通过 VR 全景还原曼德勒皇城遗址救援现场,用户可通过H5 页面 ≫ 走进 ≫ 废墟,感受中国救援队挖掘幸存者的惊险过程,该产品海外访问量突破80 万次。

大数据监测 :运用舆情监测系统实时追踪12 个语种的3000 余个境外账号,及时发现并应对 ≫ 中国借救援干涉内政 » 等 12 类负面言论,完成 38 次舆情引导预案。

三、人文叙事与情感共振:塑造立体化国家形象

(一)微观叙事:以个体命运折射国家情怀

云南媒体摒弃宏大叙事套路,转而通过个体故事引发情感共鸣:

幸存者视角 :《开心吗?开心》聚焦缅甸男孩安图江一家,通过 ≫ 废墟寻亲—中国帐篷收留—重建家园 ≫ 的叙事链条,展现中国救援的人文温度。

平凡者叙事 :《老朋友点赞家乡救援队》记录缅甸前驻昆总领事吴多达昂在灾区偶遇云南救援队的场景,借用» 老朋友 ≫ 的身份拉近心理距离。

反向叙事设计 :《被困 125 小时获救者自述》打破 ≫ 中国单方面施救 ≫ 的刻板框架,通过幸存者口述展现中缅队员并肩作战的细节。

这类报道使 ≫ 命运共同体 ≫ 概念具象化为 ≫ 共患难的兄弟姐妹 ≫ ,有效化解了国际受众对大国援助的疏离感。

(二)文化符号:激活集体记忆的情感密码

南媒体巧妙运用 ≫ 胞波 ≫ 这一文化符号,构建起跨越国界的情

符号的现代转化 :在《吉祥热线 | 地震后防疫注意事项》系列海报中,配以缅语谚语 ≫ 疾病无国界,互助有真情 ≫ ,实现文化符号的创造性转化。

仪式化传播 :在清明节期间推出《中缅共祭地震遇难者》特别报道,强化≫ 胞波 ≫ 情谊的历史纵深感。

跨界融合创作 :联合缅甸知名乐队创作《胞波救援进行曲》,在 YouTube平台推出音乐视频,用流行文化载体传递救援精神。

(三)第三方叙事:建构多维立体的信任网络

云南媒体注重引入第三方视角增强传播可信度:

国际媒体引用 :缅甸国家电视台(MRTV)、泰国第九电视台等境外媒体累计转引云南救援报道127 次,其中CGTN 引用率达 63% 。

民间口碑传播 :缅甸网友自发在脸书发起 #ThankYouChinaRescue(感谢中国救援)话题,阅读量突破1500 万次。

学术机构背书 :缅甸战略与国际问题研究所发布报告称, ≫ 中国救援展现了' 以人为本' 的治理理念,为地区人道主义合作树立标杆 ≫⨀ 。

云南主流媒体在缅甸地震报道中的创新实践,为新时代国际传播提供了重要启示:只有将”时度效”原则与 ≫ 本土化 ≫ 策略相结合,用技术革新突破传播壁垒,用人文关怀架设心灵桥梁,才能让中国故事真正走进国际社会的心坎。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)