专精特新产业学院产教融合育人模式实践探索

高小涵

大连科技学院 辽宁大连 116052

引 言

2017 年 12 月,国务院办公厅印发了《关于深化产教融合的若干意见》,首次提出“产教融合”概念,鼓励企业联合职业学校、高校设立产业学院、实验室或创新基地,推动教育链与产业链融合。意见中指出国家支持引导企业深度参与职业学校、高等学校教育教学改革,并列举了多种促进企业需求融入人才培养环节的举措。2020 年,教育部、工业和信息化部出台《现代产业学院建设指南(试行)》,进一步推动了产业学院的发展,首次以专项文件的形式规定了建设任务。指南中指出现代产业学院建设应创新人才培养模式,提升专业建设质量,重点推进新工科、新医科等交叉融合,对接行业标准与技术发展开发校企合作课程,共建产学研平台,打造实习实训基地,完善管理体制。2022 年,工信部中小企业发展促进中心发布《专精特新产业学院建设指南(试行)》,明确坚持产教融合,探索产业人才供给侧和产业需求侧深入对接的新型模式。在国家政策指引下,依托专精特新产业学院,研究新模式下的产教融合育人模式具有一定意义。

1 产业学院建设研究现状

当前在产业学院组织形态的多元化探索方面,提出七类基本形态:“校—企”主导型、“校—政—行—企”复合型、混合所有制实体型、整体混改型、二级学院型、平台共建型。其中“校—企”主导型占比较高,是产业学院组织形态中的常见模式。

此外产业学院相关研究的核心问题主要聚焦在如下领域:1)公益性与私益性冲突:政府教育资源配置强调公益导向,而企业资本投入要求回报,利益诉求错位导致合作可持续性弱化。2)激励措施不足:师资考核仍以科研成果为核心,产教融合贡献未被纳入职称评审体系,导致教师参与动力不足。3)可持续发展瓶颈:多数产业学院依赖生均拨款与企业资助,缺乏“造血功能”。关键痛点在于无法自负盈亏,企业因短期收益不明降低投入意愿。4)运行机制僵化:产业学院虽设管理机构,但管理不规范,且校企管理体制差异阻碍协同。

部分学者进行教育理念、创新意识、制度建设等问题研究,刘国买等提出了“三元融合”的理念 [1]。陈国龙等提出可以在专业学位硕士点的建设布局中,优先考虑产业学院等教育新平台建设发展好的高校,充分促进这些高校的发展活力[2]。

本文认为在产教融合背景下,如何打通产业发展和人才培养供给的“最后一公里”,探索出一条产教融合、协同育人的特色创新发展之路,是当前该领域研究的重点。

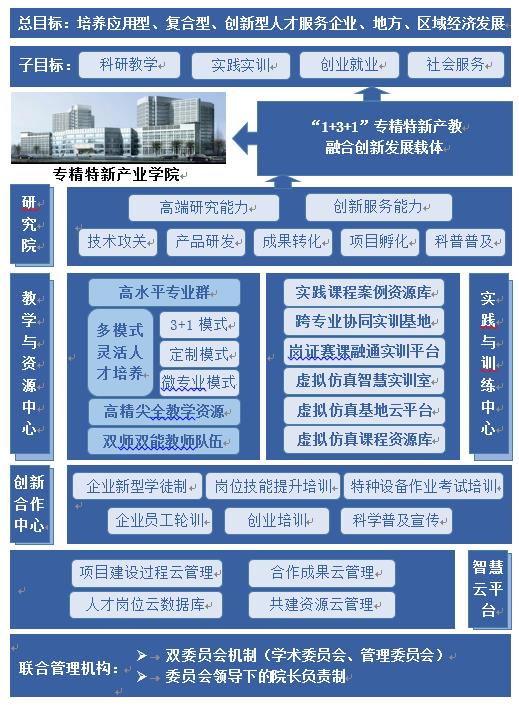

2 专精特新产业学院总体建设目标

专精特新 家专精特新“小巨人”企业牵头,省级专精特新企业加盟,具体实施的 以智能制造为方向的新一代信息技术与智能制造专精特新产业学院。 研究院、 个中心、 个平台”为核心的“1+3+1”专精特新产教融合创新发 教育链、人才链、产业链和创新链核心问题,为企业提供急需的优质人才, 为企业 优化产教融合体系、提升企业影响力、增强服务区域重点产业以及地方经济社会发展能力提供全 总体目标和框架如图1 所示

3 跨行业的专精特新产教融合研究院

产教融合研究院肩负科学研究、教学研究、行业产业研究、科学普及四大艰巨任务。一方面要融合企业和高校的科研,集中优势力量解决行业、企业的技术攻坚问题,并将相应成果孵化、转化为生产力,提升企业整体竞争力;另一方面要融合高校和企业的资源进行教研,利用行业和企业的实践优势弥补高校的弱势,切实实现为企业培养人才,解决人才培养的“最后一公里”问题,构建教育链、人才链、产业链和创新链,形成可复制的人才培养标准化方案和教研成果。同时研究院还要进行行业和产业研究,为行业产业发展提供精准数据。

此外科学普及也是研究院的重要任务之一。

我校与国家专精特新“小巨人”企业联合申请并获批了重点实验室,为研究院科学研究工作构建了物理基础和平台,该平台汇聚高校和企业的顶尖科研人才,在合力作用下借助重点实验室的高精尖设备和平台联合攻克企业的核心技术难题,解决企业生存和提升竞争力的本质问题。同时注重研究成果向教学资源的转化,将成果引入课堂成为案例、项目等教学资源,通过与企业共建信息平台,将企业运营数据通过共享方式引入课堂,学生能第一时间看到企业运营实时数据,了解企业运作的真实场景。与企业开展双主任育人、现代学徒制育人、订单班育人等合作育人模式,校企跨界共同完成人才培养过程。借助研究院科研和平台优势,面向中小学开展青少年科普工作,肩负起培养青少年科技创新精神的社会责任。

3 专精特新产教融合教育教学与资源中心

专精特新产教融合教育教学与资源中心围绕人才培养全链条实现专业群、课程体系、教学资源、教材、师资队伍等人才培养核心建设工作。中心通过人才培养全链条建设,解决所有教学问题,保证人才培养质量,使之满足企业真实需求,实现“走出校门,进入企业”的无缝对接。中心打造专精特新企业需要的信息技术和智能制造专业群,为企业提供综合型人才保障,按行业标准、生产流程建设新型课程体系,建设线上、线下多模式的可共享教学资源,开发真实业务、理实一体化的新型教材,建设高水平双师双能教师队伍,建设高水平产业实践教授队伍。

中心建立了由大数据科学与技术、人工智能、软件工程、物联网、网络工程、计算机技术、信息管理与信息系统、智能制造工程、机械电子工程、汽车服务工程和机械设计制造及自动化 11 个专业构成的专业群,该专业群辐射信息技术和智能制造各个领域。同时面向企业急需专业领域开设微专业,实现急需人才的快速培养。中心根据企业实际生产流程和行业标准打造新型课程体系,结合新工科人才培养要求和企业需求,形成以成果为导向的、以就业为目标的理论和实践互补的课程体系。每个专业围绕 2 个主体人才培养方向和就业方向形成2 套完整的“理论——> 实践——> 实训——> 创新”课程体系,共计 20 个符合企业实际生产流程和行业标准的可复制可移植课程体系。中心发挥企业和高校优势共建线上、线下教学资源,使用超星平台实现教学资源共享。开发系列真实业务、理实一体化的新型教材,并广泛投入教学。推进高水平双师双能型队伍建设,双师双能教师占比已经超过50%。遴选和聘任产业实践教授 50 余人,这些产业实践教授在人才培养过程中起到重要作用。

4 结束语

产教融合以产业需求为导向,紧贴区域经济发展需要,其初衷和目标是“共赢”。学校与企业共建专精特新产业学院,进行了产教融合的深度实践。学校坚持“为学生负责、为企业服务”的理念,深化互惠制度、强调共赢思想,与企业建立深度的伙伴关系。学校通过产教融合提高专业建设、人才培养、“双师”水平、拓展学生就业渠道。企业通过产教融合增强技术能力、优化技术人才队伍、提升市场竞争力。校企通过专精特新产业学院的共建实现了真正的双赢。

参考文献

[1] 刘国买 , 何谐 , 李宁 , 等 . 基于 " 三元融合 " 培养应用型人才 : 新型产业学院的建设路径 [J]. 高等工程教育研究 , 2019(1):6.

[2] 陈国龙 , 林清泉 , 孙柏璋 . 高校产业学院改革试点的探索 [J]. 中国高校科技 , 2017(12):3.

[3] 孙柏璋. 转型发展视阀下福建高校产业学院改革试点研究[J]. 教育评论, 2018(7):4.

[4] 王国杰 , 张飞 ,WANG, 等 . 新工科背景下地方本科高校建设产业学院探索——以福建江夏学院装配式建筑产业学院为例 [J]. 福建江夏学院学报 , 2017, 7(6):7.

[5] 孙振忠 , 黄辉宇 . 现代产业学院协同共建的新模式——以东莞理工学院先进制造学院 ( 长安 ) 为例 [J]. 高等工程教育研究 , 2019(4):6.

[5] 姚雁 ." 三元 " 育人 :" 院校企 " 共建产业学院的路径探究——以平湖市职业中等专业学校新材料 ( 化工 )产业学院建设为例[J]. 职业教育

[6] 邹松林. 产教融合生态圈的建设路径研究——以A 学院为例[D]. 江西农业大学, 2016.

[7] 王春华 , 李娟 . 应用型本科高校三元一体人才培养模式 [J]. 高教发展与评估 , 2023, 39(2):94-10

*2023 年辽宁省民办教育协会立项课题(LMJX2023202),专精特新产业学院产教融合育人模式实践探索。

高小涵(出生年-1986.12),女,辽宁省大连市,硕士研究生,副教授,研究方向:教育学、高等教育;

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)