重现· 对话· 赓续:高中文言文情境创设教学

王钰瑶

台州市双语高级中学 318000

一、情境创设:以《典籍里的中国》为蓝本,搭建古今对话桥梁

《典籍里的中国》以“戏剧 + 影视化”手法让历史人物“活”在当下,本课以此为情境,将学生带入《史记·屈原列传》的创作现场。教师以“节目组导演”身份,邀请学生以“创作团队成员”的身份参与《史记》第三季“屈原单元”的策划,完成三个核心任务:

任务一“重现”:还原屈原投江场景,理解其精神内核;

任务二“对话”:设计司马迁与屈原的跨时空对话,探究生死观;

任务三“赓续”:为节目撰写宣传标语,传承家国情怀。

通过情境任务,学生在“回到历史现场—对话历史人物—传承历史精神”的过程中,完成对文本的深度解读与精神共鸣。

二、任务一:重现·回到历史现场——定格“ 屈子投江” 的精神图景

(一)教学目标

通过文本细读与文化探究,理解屈原“自沉”的深层原因;

结合《离骚》诗句与历史典籍,分析屈原装束的文化隐喻;

在场景还原中体会屈原“以死明志”的壮烈精神。

(二)教学过程

1. 情境导入(5 分钟)

视频播放:播放《典籍里的中国》中“屈子投江”片段,提问:“如果由你来设计这一场景,屈原的样貌、动作会是怎样的?

学生活动:分组讨论,从以下选项中选择并阐释:

样貌:A. 披散头发 B. 束发戴冠

动作:A. 慷慨赴死 B. 犹豫徘徊

文本依据:结合《屈原列传》原文及《离骚》诗句(如“冠切云之崔嵬”“伏清白以死直兮”),分析装束与精神的关联。

2. 文化探究(15 分钟)

教师引导:

披发左衽:引用《论语·宪问》“微管仲,吾其被发左衽矣”,说明“披发”象征“夷狄”身份;

冠冕端正:结合《史记·仲尼弟子列传》“子路结缨而死”,强调“戴冠”代表“君子风范”;

屈原的选择:结合《九章·涉江》“带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬”,明确其以“戴冠”明志,既是对楚国的眷恋,更是对清白人格的坚守。

学生活动:

小组讨论:屈原“自沉”是否是消极行为?结合《离骚》名句“虽九死其犹未悔”总结其精神内核。

结论:屈原之死是“以死明志”的壮烈选择,而非消极逃避。

3. 场景还原(10 分钟)

学生活动:

用简笔画或文字描述屈原投江瞬间:

示例:屈原头戴高冠,手持《离骚》竹简,纵身跃入江流,动作坚定从容。

教师点拨:屈原投江时的装束细节(如“冠切云”)强化了其“坚守清白”的形象;动作的果断呼应其“宁赴湘流”的决绝。

4. 知识拓展(5 分钟)

补充材料:

《史记》写作背景:司马迁因李陵事件受刑,与屈原“怀才不遇”的命运形成共鸣;

单元学习提示:“历史是一面镜子”,需鉴赏叙事艺术,领会家国情怀。

(三)教学目标达成

通过场景还原,学生理解屈原“自沉”背后的家国情怀与人格尊严,为后续对话任务奠定情感基础。

三、任务二:对话·历史人物——司马迁与屈原的生死之辩

(一)教学目标

对比分析屈原、司马迁、渔父的生死观差异;

通过跨时空对话设计,理解司马迁在《屈原列传》中寄寓的情感;

探究历史人物精神内核的现代意义。

(二)教学过程

1. 文本细读(10 分钟)

学生活动:

分角色朗读《楚辞·渔父》对话,分析屈原与渔父的立场差异:

屈原:“举世皆浊我独清”— 坚守理想,宁死不屈;

渔父:“圣人不凝滞于物”——随遇而安,隐忍自保。

结合《报任安书》节选:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,对比司马迁的生死观。

2. 跨时空对话脚本创作(20 分钟)

教师引导:

提供《报任安书》关键语句:“仆诚以著此书,藏之名山,传之其人……虽万被戮,岂有悔哉!”

设问:若司马迁对话屈原,他会如何评价“以死明志”?

学生活动:

撰写对话脚本(示例)

司马迁(凝视江面,声音低沉):

“大夫以身殉道,后世称颂。然余尝思:死可明志,生亦可著书立说,以文传道,岂不更彰其志?”

屈原(抚剑沉吟):

“太史公所言极是!然楚已亡,若余苟活,岂非‘蒙世俗之尘埃’?唯以死明心,方不愧‘清白之志’!”

司马迁(拱手)

“大夫之洁,固不可夺。然余愿以腐刑之躯,续写《史记》,使后世知‘屈子之死,实为生之大义’。

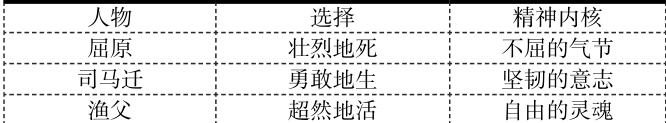

3. 生死观对比表(10 分钟)

学生活动:填写表格,总结三人选择:

4. 深度讨论(5 分钟)

教师提问:

司马迁为何在《屈原列传》中加入《渔父》对话?(明确:借渔父之口引出自身对屈原选择的理解与共鸣)

三人选择差异是否矛盾?(明确:同为坚守理想,但方式不同;司马迁以生践志,实为对屈原精神的延续。)

(三)教学目标达成

通过对话设计,学生理解三位历史人物的生死观差异,体会司马迁在《屈原列传》中寄寓的个人情感与历史观。

四、任务三:赓续·历史精神——让典籍照亮未来

(一)教学目标

将历史精神转化为现代表达,设计宣传标语;

结合拓展阅读,撰写短评,体现当代青年视角。

(二)教学过程

1. 宣传标语创作(15 分钟)

教师引导:

展示《典籍里的中国》往期标语(如“让典籍活起来”);

提示:标语需融合历史厚重感与现代语言。

学生活动:

示例标语:

“以生命写诗,用热血铸史——屈原与司马迁的精神共振”;

“江水不灭离骚志,史笔永铭报国心”;

“楚地悲歌传千古,史家铁笔照丹心”。

2. 拓展阅读与写作(20 分钟)

学生活动:

结合贾谊《吊屈原赋》(“所贵圣人之神德兮,远浊世而自藏”)及《离骚》名句(如“路漫漫其修远兮”),撰写短评:

示例:

屈原以死证道,司马迁以生传道,二者皆为“实有同心”。若问何为精神传承?或如《典籍》所言:“典籍如灯,可照亮世人。

3. 课堂总结(5 分钟)

教师总结:

引用《报任安书》:“究天人之际,通古今之变”,强调历史典籍对现实的意义;提出“赓续”不仅是记忆,更是对精神的创造性转化。

五、教学反思与延伸

情境创设的价值:通过“节目策划”任务,学生从被动接受转为主动参与,历史人物的精神内核通过创作活动得以具象化。

难点突破:以司马迁与屈原的生死观对比为核心,结合《报任安书》与《渔父》,学生更易理解“同中之异”与“异中之同”。

文化自信培养:在“赓续”任务中,学生将古人的精神转化为现代表达,实现文化基因的创造性转化。

(二)延伸活动

1. 拓展阅读:

推荐《史记》中其他“悲剧人物”列传(如《伯夷列传》《伍子胥列传》),对比不同生死观;

探讨现代语境下“屈原精神”的现实意义(如爱国情怀、坚守底线)。

2. 实践活动:

组织“典籍里的中国”主题辩论赛,辩题“屈原的选择是否值得推崇”;

创作诗歌或微剧本,再现历史场景。

六、结语

本案例以《典籍里的中国》为情境框架,通过“重现—对话—赓续”的三重任务,引导学生在历史与现实的对话中,理解屈原、司马迁的精神世界,并将典籍中的文化密码转化为当代青年的价值选择。正如《离骚》所言:“路漫漫其修远兮”,对经典的传承,恰是“上下而求索”的永恒旅程。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)