数字时代大学生心理风险的传导机制与干预优化

张军

安徽工商职业学院 艺术设计学院 合肥 230041

一、引言

截至 2025 年 6 月,我国网民规模达 11.23 亿人,互联网普及率79.7%,其中作为数字原住民的大学生,已深度融入数字环境[1]。然而,数字环境在带来便利的同时,也衍生出一系列新型心理风险,如算法信息茧房 [2] 引发的焦虑、虚拟社交导致的现实社交障碍、即时反馈依赖造成的学习动力不足等。与学业压力、人际关系冲突等传统心理风险不同,数字时代的新型心理风险源于数字环境与个体认知、行为的交互,具有更强的隐蔽性与传导性,传统以线下咨询为主的干预模式难以应对这类风险。因此,厘清其传导机制、破解干预滞后问题,成为当前高校心理健康工作的重要课题。

二、数字时代大学生新型心理风险的特征

(一)环境依赖性强

数字时代的新型心理风险与数字环境息息相关。算法推荐机制主导了信息传播的内容,大学生长期处于这类同质化的信息环境当中,容易形成信息茧房。另外, 97.8% 的学生表示“自己每天都会进入虚拟社群浏览或交流”,65.3% 的学生表示“自己较大程度地依赖于互联网发泄情绪”,87.9% 的学生表示“自己较大程度地依赖互联网寻求帮助”[3]。由此可见,大部分学生将网络作为自己的主要社交渠道,对现实社交产生“回避倾向”,表现为较少与父母、老师和同学进行交流,过度依赖虚拟社交环境。

(二)隐蔽性与扩散性并存

新型心理风险形成的初期主要表现为认知偏差 [4],如“过度关注负面就业信息”“觉得虚拟社交中的他人更优秀”等,产生认知偏差的大学生往往没有明显的情绪崩溃、行为异常等外在表现,不易被老师、同学察觉,隐蔽性较强。与此同时,在数字环境下负面信息的传播十分迅猛,短时间内就能刷屏网络,容易引起同类群体的集体焦虑。

(三)行为固化明显

在数字时代,大学生长期深度置身于网络环境之中,极有可能形成稳定的不良行为模式。根据“计划行为理论”[5],个体对于某种行为的评价越高,其参与该行为的态度就越积极,参与的意愿与动力也就更加强烈。对于部分自我控制能力欠佳的大学生而言,这一效应表现得尤为明显。他们往往难以抵御网络游戏、无效社交互动等网络活动的诱惑,从而大量挤占正常的休息与学习时间 [6]。这一情况不仅严重干扰他们的学业与个人成长,而且随着时间的推移,还会逐渐导致行为模式的固化,形成一些难以改变的不良习惯。

三、数字时代大学生心理风险的传导机制

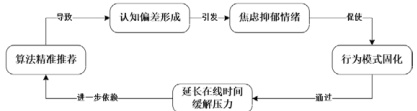

(一)“算法”的精准推荐触发心理风险

在数字环境下,“算法”推荐是一个复杂的循环交互过程,它通过大量收集大学生网络行为轨迹数据,再在数据清洗、筛选的基础上构建用户日志和用户画像,进而将用户画像和内容特征做精准匹配,最后形成高度契合大学生需要的推荐内容 [7]。算法基于用户偏好推送信息容易导致信息单一化,强化负面认知。例如,虚拟社交平台多展示“精致生活”,易使大学生认为他人的虚拟生活比自己的现实生活更加精彩,形成心理落差。因此,算法与虚拟社交平台的协同作用,是引发新型心理风险的重要根源。

(二)心理风险的内在转化导致认知偏差形成

在数字环境的持续影响下,部分大学生容易形成绝对化和片面化两种认知偏差,这两种认知偏差往往成为情绪问题滋生的温床。一些学生频繁接触算法推荐的内容后,会不自觉地把算法推荐的内容当成事实的真相,进而形成绝对化认知。而碎片化的信息也可能使一部分学生难以全面看待问题,忽略个体差异与客观条件等因素的影响,从而形成片面化认知。

(三)认知偏差引发焦虑和抑郁等不良情绪

认知偏差会引发焦虑、抑郁等情绪问题[8],严重影响大学生的学习、生活和发展。长期处于信息茧房影响下的大学生,受信息过载与负面强化的不断影响,认知模式会逐渐变得僵化,更容易陷入“非黑即白”的思维困境。同质化的负面信息不断挤压大学生的心理空间,削弱他们的情绪调节能力,偶尔的挫折就可能让他们陷入自我否定的消极状态中,从而加速焦虑与抑郁情绪的产生。这种由认知窄化到情绪恶化的连锁反应,如果没有得到及时地干预,很容易陷入自我否定的恶性循环,不仅阻碍其有效学习,更可能损害大学生的社会功能和长期发展的潜质[9]。

(四)不良情绪导致行为模式固化

随着焦虑和抑郁情绪的不断加重,一些大学生逐渐陷入固定的行为模式:他们开始逃避现实的社交,越来越依赖网络互动,作息变得不规律,学习效率也明显下降。部分学生试图通过延长上网时间来缓解压力,却更深地陷进了“平台推荐—沉浸其中—心情变差—更加依赖”的恶性循环里。越是沉浸在虚拟世界中寻找安慰,算法就越能捕捉到他们的偏好,推送的内容也越发“精准”。这种看似贴合用户偏好的推送,实际上不断固化着最开始的情绪困境,让循环更难被打破。

图 1 数字时代大学生新型心理风险的传导机制

这种传导机制一旦形成闭环,往往会使新型心理风险从认知、情绪层面延伸至现实适应层面,最终导致学生社会退缩与自我效能感下降。如果不打破此循环,心理风险将全面渗透并持续影响学生的发展基础。

四、传统干预体系滞后的成因

(一)评估工具与数字环境脱节

症状自评量表(SCL90)和焦虑自评量表(SAS)作为心理测评的传统量表,没有包含检测信息茧房、虚拟社交依赖等方面的题项,对数字心理风险的识别准确性不足。此外,大多数高校均采用期初线下心理测评的方式,其在具体的干预技术层面,无法准确捕捉数字环境下心理状态的动态变化,表现为风险识别滞后于现实状况。这常常导致高校心理健康中心无法及时发现高风险学生,错过早期干预的最佳时机。

(二)干预方案缺乏本土化适配性

新时代我国大学生心理健康教育工作呈现出本土化的发展趋势,从相关政策演变看,在模式与体系层面,我国正逐步建立起面向全体学生、以预防性教育性为主的心理健康教育模式和工作网络体系[10]。然而,在具体的干预技术层面,现有干预方案多借鉴西方理论,本土适配性不足。如认知行为疗法通过调整“认知 - 情绪 - 行为”的循环,帮助来访者快速改善症状、建立长期自我调节能力,但该方法对来访者的配合意愿要求较高且主要解决当下症状,对配合度低或涉及深层次成长经历创伤、文化价值观念等问题的治疗效果较差。

(三)响应机制与风险扩散速度不匹配

数字时代大学生新型心理风险呈现即时性、隐蔽性等特征,而现有的心理危机干预仍然沿用“发现- 上报- 审批- 干预”这种线性流程,干预速度与风险的扩散出现脱节,干预方式既被动又滞后。传统风险识别依赖人工观察或学生求助,难以及时捕捉深夜高频刷帖、负面言论集中发布等线上异常行为,等线下发现时风险已经过多轮扩散。此外,传统干预手段多为线下个别疏导,无法及时阻断算法推荐、社交裂变等风险的扩散路径,出现了线下中心化模式与风险线上去中心化扩散之间的矛盾。

因此,传统的、线下的、中心化的应对手段已无法适应新型的、线上的、去中心化的风险传播现状,急需优化现有的风险应对体系。

五、数字时代大学生心理风险的干预优化路径

针对传统干预体系在评估、方案、响应三方面的滞后问题,以下从动态监测、本土化方案、协同响应三方面提出优化路径。

(一)构建多源数据动态监测体系

搭建校园数字心理健康监测平台,对接学生的学工、智慧教务、一卡通、图书借阅等系统,结合智能手环的睡眠、心率数据,通过多部门联动实现新型心理风险多维度识别 [11]。与此同时,应当注意学生的隐私保护,建立健全伦理审查和数据安全管理机制,数据采集前必须征得学生知情同意,建立匿名化人工复核机制,仅允许心理健康中心专职人员查看,预警结果需至少 2 名心理健康教育专业人员交叉复核,避免误判与隐私泄露。

(二)开发本土化干预方案

针对算法推荐产生的信息茧房效应,设计《算法认知》与《信息筛选》课程,系统讲解算法推荐原理,再通过定期浏览一定量的其他正面信息、制定信息筛选清单等实操训练,打破信息茧房造成的信息获取碎片化和信息窄化情况。

针对虚拟社交失衡,推行渐进式现实社交训练,该训练可分为三个阶段:1、线上匿名分享会,低压力表达困惑;2、小组线下轻互动(手工、徒步),避免深度冲突;3、一对一现实交流(话题讨论、组队参加专业竞赛等),逐步提升现实社交能力。

针对即时反馈依赖,实施延迟满足训练,指导学生制定手机使用时段表,同时拆解长期目标,例如将毕业设计细分为若干个阶段,每完成一个阶段即奖励自己看电影、刷视频等非即时性激励。

(三)建立多元主体协同响应机制

学校层面:设立数字心理健康应急工作小组,由心理咨询师、辅导员、计算机教师组成,接到预警后尽快联系学生,按风险级别分级干预:轻度风险(如短期焦虑),由辅导员展开心理辅导;中度风险(如社交回避),由咨询师开展心理咨询;重度风险(如自杀倾向),应立即联系家长与精神卫生医院。

家庭层面:开设家长课堂,讲解数字心理风险表现(如过度用手机、回避交流)与正确支持方式,建立家校沟通群,定期反馈学生状态,形成家校联动。

社会层面:与精神卫生医院合作开通大学生数字心理急诊通道,重度风险学生优先就诊;联合互联网企业开发校园版数字管理工具,如社交平台添加信息茧房提醒(连续 1 小时负面信息推送后弹窗推荐多元内容)。

六、结语

数字时代塑造了大学生新型心理风险独特的环境依赖、隐蔽扩散与行为固化特征,其具体形态集中体现为算法茧房中的焦虑、虚拟社交的失衡以及对即时反馈的依赖。此类风险的传导遵循一条清晰的演化路径:始于数字环境的持续刺激,引发认知偏差,加剧情绪障碍,最终导致行为模式的固化。面对这一新挑战,传统干预体系因评估手段脱节、干预方案缺乏本土化设计及响应机制滞后而显得力不从心。为此,本文提出一个包含“动态监测 - 本土化方案 - 协同响应”的三维干预路径,以期实现对新型心理风险的精准识别与有效化解。

归根结底,数字时代的大学生心理健康工作,核心在于推动干预体系与数字环境同步演进、协同共生。只有深刻理解新风险的内在逻辑,并依托于动态监测、本土化创新和全链条响应,才能促使心理韧性与数字素养的同步提升。

参考文献

[1] 中国互联网络信息中心,第 56 次中国互联网络发展状况统计报告[R]. 北京:中国互联网络信息中心,2025.

[2] 凯斯·桑斯坦. 信息乌托邦: 众人如何生产知识[M]. 毕竟悦,译 . 北京 : 法律出版社 ,2008:8.

[3] 周蓉 . 自媒体时代大学生网络集群行为的特征、风险及控制策略 [J]. 高教探索 ,2021,(08):117-121.

[4] 梁钦 .“00 后” 大学生网络行为失范现象及治理策略探析 [J]. 思 想 理 论 教 育 导 刊 ,2023,(01):132-137.DOI:10.16580/j.sxlljydk.2023.01.004.

[5]Ajzen I.The theory of planned behaviour[J]. O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o r a n d H u m a n D e c i s i o n Processes,1991,50(2):179-211.

[6] 张蓉 , 刘毅 . 数字环境下高校大学生网络行为呈现特征及引导路径研究 [J]. 黑龙江教育 ( 理论与实践 ),2025,(07):27-31.

[7] 吕东润 , 窦云莲 , 罗伟哲 , 等 . 新媒体算法推送机制:运行机 理、 传 播 困 境 与 规 制 路 径 [J]. 新 媒 体 研 究 ,2024,10(21):17-20.DOI:10.16604/j.cnki.issn2096-0360.2024.21.001.

[ 8 ] B e c k , A . T . ( 1 9 9 1 ) . C o g n i t i v e t h e r a p y . A 3 0 - yearretrospective.American Psychologist,46(4),368–375.

[9] 蔡庆悦 , 范昕若 . 算法控制、信息茧房与大学生信息素养的提升 [J/OL]. 文化数字化 ,1-9[2025-09-05].https://link.cnki.net/urlid/22.1436.G2.20250828.1441.002.

[10] 王珠 . 我国大学生心理健康教育演变与展望 [J]. 黑龙江高 教 研 究 ,2020,(12):135-139.DOI:10.19903/j.cnki.cn23-1074/g.2020.12.025.

[11] 孙红岩 , 孙春林 , 宋洋 , 等 . 数字时代高校心理健康教育困境分析与对策研究 [J]. 中国教育技术装备 ,2025,(04):104-107.

作者简介:张军,男,1986.02,安徽蚌埠,汉族,助教,硕士研究生,研究方向:大学生心理健康教育。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)