专业知识与课程思政双图谱融合构建与实践探索

陈寒松 王芳 裘建平

浙江师范大学行知学院

前言:

新时代高等教育肩负着“为党育人、为国育才”的使命,教育部明确提出要全面推进课程思政建设,实现专业教育与思政教育的同向同行[1]。环境工程作为服务国家生态文明与“双碳”战略的关键领域,亟需培养兼具专业技能与绿色价值观的复合型人才。当前,“双碳”目标与生态文明建设的深入推进,对人才的社会责任感、生态伦理观及创新实践能力提出了更高要求。然而,课程思政教学实践中易存在思政元素与专业知识割裂、教学资源碎片化等问题,导致育人效果受限[2]。为解决上述问题,本文以“环境工程原理”课程为例,提出构建专业知识与课程思政双图谱有机融合的思政知识图谱通过系统梳理专业知识点与思政要素的逻辑关联,形成结构化、可视化的教学体系,推动价值引领与能力培养的深度协同,为环境类课程思政的高质量实施提供新路径。

一、专业知识框架解构

《环境工程原理》的核心知识体系以质量传递、热量传递、动量传递及反应工程原理构成的三传一反理论为基石,构建了环境污染物治理过程的通用科学框架。质量传递揭示污染物在相内及相间的迁移扩散规律,成为理解吸收、吸附、膜分离等物理化学分离过程的关键基础;热量传递阐述包括传导、对流和辐射三种基本方式的能量传递机制,为焚烧、热解等热处理过程及热交换设备设计提供理论支撑。动量传递即流体力学原理,研究流体流动规律、流动阻力及输送机械特性,为沉降、过滤等涉及流体运动的单元操作提供理论依据。反应工程原理将化学与生物反应动力学引入环境系统,通过解析反应速率、反应器设计及其放大规律,支撑废水生物处理、化学氧化及大气化学反应等核心技术。

基于该理论体系,课程系统阐述环境工程核心单元操作原理,涵盖物理法的沉降、过滤、吸附、萃取与膜分离技术,化学法的混凝、中和、沉淀及氧化还原方法,以及生物法的微生物代谢动力学与好氧厌氧处理工艺。这些通用原理具体应用于水、大气、固废、土壤等主要环境介质治理领域,将系统分析与工程实现贯穿始终,通过物料与能量衡算实现定量分析,强调单元过程集成优化、系统化设计及实验室到工程应用的尺度放大,旨在培养学生运用工程原理解决复杂环境问题的能力,实现污染治理过程高效经济运行的应用目标 [3-4]。

二、课程思政图谱要素设计

基于《环境工程原理》的知识体系,可深度融入以下课程思政元素,实现知识传授与价值引领的统一。

(1)家国情怀与生态文明使命

在讲授三传一反基础理论及水、气、固污染控制原理时,紧密结合我国面临的雾霾治理、黑臭水体整治等严峻环境挑战,以及美丽中国建设目标,引导学生深刻认识生态环境保护作为关乎民族永续发展的重要性 [3]。通过剖析长江大保护、碳中和等国家战略对核心技术的迫切需求,有效激发学生科技报国之志与守护绿水青山的使命信念。

(2)工匠精神与工程伦理

在单元操作设计与系统优化环节,着重强调环境工程设施的公共属性与安全底线。通过剖析污水厂设计失误引发生态灾害、垃圾焚烧厂排放超标危及公众健康等典型案例,培养学生对每个参数核算和设备选型都精益求精的工匠精神,始终秉持严谨求实的专业态度。同时深化职业操守教育,明确工程师对公众健康与环境安全的终身责任,要求坚守数据真实性、规范严谨性等工程伦理底线[4]。

(3)科研探索与创新精神

在解析反应工程原理应用于新型污染物治理领域,包括微塑料、抗生素等物质的处理技术,以及高效反应器开发的前沿实践时,重点突出我国科学家的自主创新成果,例如钱易院士在污水资源化领域的开创性贡献。通过案例引导学生认识到基础原理是科技创新的源头活水,着力培养其探索未知领域、攻克关键核心技术的科学志向,如高端膜材料研发与低碳处理工艺突破,从而切实服务国家绿色发展的重大战略需求。

(4)系统思维与可持续发展观

在物料 / 能量衡算与过程集成教学中,引导学生跳出单一技术视角,理解 " 减量化 - 资源化 - 无害化 " 的系统工程哲学 [5]。通过对比粗放处理与循环经济模式的效益差异,如分析污水能源回收、固废协同处置等社会经济价值,植入人与自然和谐共生的生态文明理念,培养用整体性、可持续性思维解决复杂环境问题的能力。

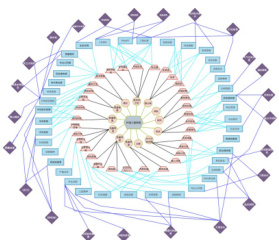

三、知识- 思政双图谱融合框架

知识图谱与思政图谱的融合创新,为课程思政建设提供了系统性解决方案(图 1)。该框架通过结构化构建学科知识体系与思政价值维度,例如环境工程的三传一反原理体现的科学规律,以及家国情怀、工匠精神等价值导向,实现二者的动态映射与协同演化。知识节点与思政节点的深度关联,如反应器设计技术对接工程伦理要求,有效破解了传统思政教育碎片化困境,形成知识习得与价值内化同频共振的认知脉络。其可视化拓扑结构既为学生提供宏观价值脉络与微观知识锚点的双重导航,又帮助教师精准定位教学触点,设计融合知识应用与价值判断的情景化任务。双图谱融合架构更突破课程壁垒,横向联通跨学科思政链条,例如衔接原理课与实践课的伦理教育;纵向贯通科技演进与国家战略的实践脉络,如固废资源化技术与无废城市建设实践的深度结合,通过真实发展历程强化价值认同。这一知识、能力、价值三位一体的融合范式,可为工程教育立德树人构建可迭代、可持续演进的方法论基础。

图1 专业知识与课程思政双图谱融合框架

四、建立与图谱链接的思政资源库

基于专业知识 - 课程思政双图谱的融合架构,可同时建立系统化的思政资源库,以破解传统教学中思政案例零散化、关联性弱的痛点(图 1)该资源库通过双图谱技术,将核心知识点与思政要素精准锚定,形成可动态调用的结构化案例集群。例如:解析气体“吸收”技术,同步关联我国大气污染治理的严峻挑战与相关法律法规,引导学生体会生态文明建设的紧迫性与法治责任;剖析航天器隔热材料涉及的“传热”原理,自然引入我国神舟系列航天成就,激发科技强国的民族自豪;探讨饮用水“过滤”技术的民生保障作用,深刻揭示环保行业对国家发展基石的重要性,提升职业使命感;解读“萃取”技术在青蒿素等重大医药突破中的关键角色,弘扬科学家求真务实、协作创新的精神内核,坚定文化自信。同时,课程巧借科学丰碑,通过傅里叶、伯努利等定律发现者不畏逆境、毕生求索的生涯叙事,将艰苦奋斗、严谨治学的品格教育融入抽象理论,为学生树立精神坐标。

同时,在建立价值锚点基础上,课程进一步深化认知维度,通过对知识点的拓展引申与辩证分析,实现价值引领的升华。讲授热传递时,从“保温层临界尺寸”的技术细节,延展至全球能源危机实例及化石能源消耗数据,将技术优化意识升华为可持续发展的全球视野与节能责任感;对比分析各类“换热器”性能优劣,引导学生审视我国环保产业的技术长板与短板,激发其补齐短链、服务产业升级的使命自觉。尤其在探讨“吸收剂用量”的经济性平衡时,揭示设备投资与运行成本的矛盾统一关系,培养学生运用辩证思维解决复杂工程问题的能力[5]。最具特色的是,在流体力学教学中,阐释“大禹治水”古老智慧中蕴含的质量与能量守恒思想,不仅验证了科学原理的普适性,更将技术认知升华为民族智慧的自豪感,激励学生将个人才智融入民族复兴伟业,最终实现知识传授、能力培养与家国情怀塑造的深度统一。

五、实践成效分析

专业知识 - 课程思政双图谱融合框架同步革新教学实践,思政资源库支持教师快速调用与知识点深度契合的时效性案例,使原理教学精准对接现实需求,大幅提升备课效率与课堂吸引力。该图谱教学显著优化了《环境工程原理》的育人效能,通过结构化关联专业知识与思政要素,学生系统性理解技术原理背后的家国使命与工程伦理,认知深度明显提升,分析复杂问题时更善用辩证思维。其核心价值在于推动知行转化,学生自觉将职业规范内化为设计准则,主动标注技术应用的伦理风险,并将创新研究聚焦于国家重大需求与关键技术突破,在传统智慧与现代成就的阐释中,自然融合科技自信与文化传承,实现价值引领向行为实践的深度迁移。

结论

专业知识 - 课程思政双图谱融合构建通过结构化映射专业原理与价值要素,可有效破解思政教育碎片化难题。该框架驱动教学范式向“知识- 价值”系统化认知转型,教师依托可视化图谱及思政资源库,精准设计融合时代命题的课程思政案例,有效促进学生专业知识学习与家国使命认同同步深化,显著提升职业规范内化与创新实践能力。专业知识 - 课程思政双图谱融合为工程教育提供了可迭代的“立德树人”范式,对强化生态文明人才培养具有推广价值。

参考文献:

[1] 高德毅, 宗爱东. 从思政课程到课程思政: 从战略高度构建高校思想政治教育课程体系 [J]. 中国高等教育 , 2017, 1: 43-46.

[2] 曹芳 , 杨燕梅 . “课程思政”研究动态及实施路径的科学知识图谱分析 [J]. 智库时代 , 2023, 11: 182-185, 237.

[3] 王荣忠, 张晓文, 曾庆意. 《环境工程原理》课程思政教学探索[J]. 广东化工 , 2023, 50(2): 232-234.

[4] 刘静, 张兆海, 位文华. “环境工程原理”课程思政教学探索[J].教育教学论坛 , 2024, 34: 97-100.

[5] 刘洪丽 , 李婧 , 李亚静 , 等 . 基于工程教育认证理念的工科专业“课程思政”教学体系建设方法探究 [J]. 高等教育研究学报 , 2020,43(3): 86-91.

陈寒松,男,浙江金华,汉族,高级职称,研究方向:生态环境保护

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)