东北地区1901-2023 年降水时空演变特征及空间地域分异

王双琦 张梅 李晓强 王晓东 费龙

长春师范大学地理科学学院 长春 130032

降水量的时空分布特征对研究气候变化方式具有重要科学意义[1]。降水量的时空变化影响植物的生长周期 [2]there is a need to better quantify theeffects of climatic drivers on ecosystem properties, particularly near climate-sensitive ecological transition zones. Here, we used climate- and literature-derived ecological data from tidal saline wetlands to test hypotheses regarding theinfluence of climatic drivers (i.e., temperature and precipitation regimes。降水的时空变化一直都是研究的热点问题 , 大量学者通过 Mann-Kendall 检验以及小波分析等方法对各地区不同时间尺度下的降水动态变化趋势进行了深入研究 [3],同时也有很多学者通过多元回归 [4,5] 等方法探讨降水量变化的影响因素,地理探测器等研究方法也早已广泛用在人口 [6]、干旱 [7]、土壤 [8]等方面的影响因子研究中。本研究基于东北地区 1km 分辨率降水量数据,采用 Mann-Kendall 检验、小波分析法、地理探测器等方法,分析区域降水时空演变特征及分布规律,并解析降水量变化与地形等自然环境因子之间的关系。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

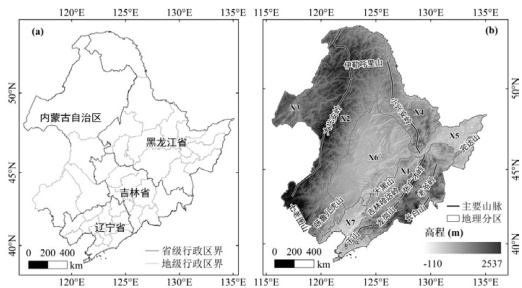

东 北 地 区 位 于 中 国 大 陆 东 北 部, 地 理 位 置 在115° 05’E-135° 02’E, 38∘ 40’ N-53∘ 34’N 之间,土地总面积约124 万平方千米。东北地区东、北、西三面为山脉所环绕,中部是一片广阔的大平原。东是长白山脉,西有大兴安岭和辽西山地,北为小兴安岭(图 1a)。研究区分为 7 个地理区域,如图 1(b) 所示。从东到西依次又划分为东部山地(X1)与三江平原湿润气候区(X5)、小兴安岭湿润气候区(X4)、大兴安岭半湿润气候区(X2)、松辽平原半湿润气候区(X6);西辽河平原(X7)与蒙东半干旱气候区(X3)[9]。

1.2 数据来源

本文所采用的行政边界数据为天地图服务中心(https://cloudcenter. tianditu. gov.cn)的行政区划数据。降水数据资料来源于国家青藏高原数 据中心(http://data.tpdc.ac.cn/)的中国 1km 分辨率逐月降水量数据集 [10] little attention has been focused on studying the detailed spatial variability and attribution of drought variation in China. In this study, we first generated a 1km resolution monthly climate dataset for the period 1901–2100 across China using the delta spatial downscaling method to assess the variability of the Standardized Precipitation Evaporation Index (SPEI。气温数据来自于国家青藏高原数据 中心(http://data.tpdc.ac.cn/)的中国 1km 分辨率逐月平均气温数据集 [11] little attention has been focused on studying the detailed spatial variability and attribution of drought variation in China. In this study, we first generated a 1km resolution monthly climate dataset for the period 1901–2100 across China using the delta spatial downscaling method to assess the variability of the Standardized Precipitation Evaporation Index (SPEI ;DEM 数据来源于 DIVA-GIS(https:// diva-gis.org/),并在此基础上生成坡度及坡向数据。

1.3 研究方法

本研究通过线性拟合方法得到 1901-2023 年研究区降水量时间变化趋势,并采用小波变换分析降水序列的周期性 [12]。利用 SEN 趋势分析和Mann-Kendall 检验方法对降水时空变化趋势进行分析 [13]。本研究于东北地区行政范围内构建了 10km× 10km 的格网,从中选取出符合要求的12361个点要素进行分析。选取自然环境影响因素中的多年平均气温、高程、坡度、坡向作为基础影响因子,将坡向栅格重新分类为平地及东西南北等八个方向,并通过自然间断点分级法对其他影响因子进行分级离散化处理后,运用地理探测器分析东北地区 1901 年至 2023 年间多年平均降水量与自然环境因子之间的相关性,从而解析不同自然环境因子对降水量分布格局的影响作用。

2 结果与分析

2.1 降水量时间变化趋势及周期性分析

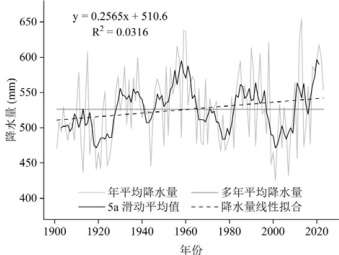

以年为单位,计算得到研究区范围内 1901-2023 年平均降水量变化及Mann- Kendall 突变检验折线图,结果如图 2 所示。在图中可以看出,研究区年平均降水量在 425.11-654.27 mm 之间,且分别在 2001 年和 2013年达到了最小值和最大值。多年平均降水量为 526.50mm ,而历年的降水量都在这一平均值的上下波动。年平均降水量呈缓慢增长状态,倾向率为2.565 mm/10a ,即降水量平均每 10 年会上升 2.565mm 。

研究区范围内 1901-2023 年各季度平均降水量变化及 Mann- Kendall突变检验折线图,通过图 3 可知,从 1901 年到 2023 年间,春、夏、秋、冬四季的多年平均降水量分别为 76.35mm 、 345.36mm 、 91.05mm 、13.74mm。夏季降水最多,约占全年降水量的 66% ,而冬季降水则要明显少于其他三个季度,还不到全年降水量的 3% 。四季降水量气候倾向率分别为0.891mm/10a 、 1.5mm/10a 、 -0.107mm/10a 、 0.281mm/10a ,即春、夏、冬三季的降水量为增长趋势,而秋季的降水量呈现出下降趋势,其中夏季的降水量上升趋势幅度最大。

春 v = 0.0891x + 70.822 夏 v = 0.15x + 336.07 450 R² =0.0507 R =0.0167 A WM

60 300 40 1900 19201940196019802000 2020 1900 192019401960 1980 2000 2020 180| 秋 y = -0.0107x + 91.709 冬 y = 0.0281x + 11.999 R² =0.0004 R = 0.0582

90 W 10 60 190019201940 196019802000 2020 1900192019401960198020002020

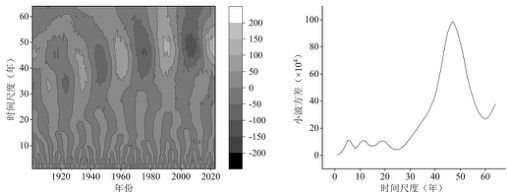

基于 CMOR 小波函数对研究区年降水序列做连续小波变换,分析结果如图 4 所示。年降水量存在多个短震荡周期及 40-50a 的长震荡周期。其中长震荡周期信号在整个分析时段表现比较稳定,具有全域性,且小波方差在47a 周期尺度出现峰值,为年降水量的第一主周期。

图4 小波实部等值线及小波方差图

.2 降水量空间变化特征分析

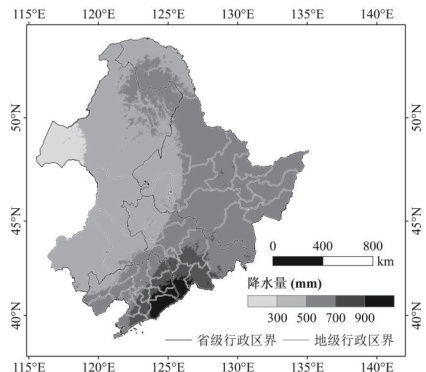

研究区在 1901-2023 年间的平均年降水量空间分布如图 5 所示。从图中可知,研究区年降水量在空间上分布不均,各地区年降水量在 183.27-1073.12mm 之间,呈从西向东上升趋势。降水量低于 300mm 的区域仅位于呼伦贝尔市大兴安岭以西的部分地区;降水量高于 700mm 的区域位于吉林省东南部及辽宁省东部的长白山脉周围区域,最高年降水量可达1000mm 以上。

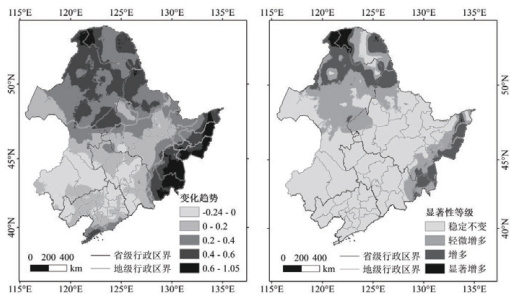

研究区1901-2023 年降水量变化趋势及其显著性空间分布如图6 所示,年降水量 Sen's slope 计算结果介于 -0.24 — 1.05 之间。空间变化趋势方面,研究区东部、北部及东南部分区域降水量呈现出上升趋势,中南部则主要呈现出下降趋势。显著性方面,研究区绝大部分区域的变化趋势均不显著,仅东部及西北部的部分区域存在一定显著性,其中大兴安岭北部的部分区域存在强显著状态。

2.3 降水量空间分异及影响因子分析

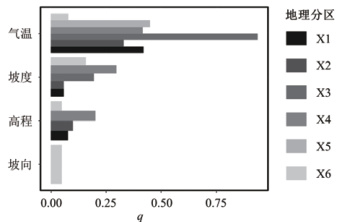

对所有地理分区分别进行因子探测后,通过 0.05 显著性检验的地理因子如图7 所示。由图可知,在气温、高程、坡度、坡向四个地理因子中,X7 地区没有任何因子通过显著性检验;仅X6 地区的坡向因子通过了显著性检验,但该地区各因子对降水量的解释力均低于其他地区对应因子的解释力;另外五个地区 各地理因子对降水量的解释力分布相对类似,气温因子的解释力均超过了 25% ,远高于其他因子,是对降水量空间分布格局影响最显著的主导因子,其中尤其以 X3 地区为甚,由于该区域为大兴安岭西部 的呼伦贝尔高原牧区,气候较为干旱,地势平坦,气温与降水间相关性极大,故该区域气温因子对降水量的解释力达到了 93.7% 。此外,在各地理分区中,X4 地区的高程及坡度两个因子对降水量的解释力显著高于其他因子,说明相较于其他区域,小兴安岭山区降水量受高程及坡度影响更加明显。

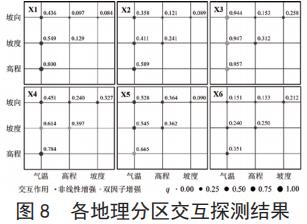

由于 X7 区域没有任何因子通过显著性检验,故仅对其他地理分区进行交互探测分析,其结果如图 8 所示。所有地区各地理因子的交互作用均为非线性增强或双因子增强,即 q(X1∩X2)>Max(q(X1),q(X2)) ,不同因子在共同作用时对降水量的解释力会出现不同程度的增加。与全区域地理探测器结果类似,各主导影响因素均为气温与高程,而次要影响因素多为气温与坡度。其中由于 X3 地区降水量受气温影响极其强烈,故在交互作用下其他因子的作用较小;X3 以外的各地区中,X1 地区的主导交互影响因素对降水量的解释力最强,达到了 80% 以上;X6 地区的主导交互影响因素对降水量的解释力最弱,为 35.1%⨀c 。

3 讨论

3.1 研究内容局限性分析

本研究得到的这些结论对东北地区未来的水资源利用、农业发展以及灾害防治等方面具有一定的参考价值,但仍有一些问题需要进一步研究。本文仅对降水量进行分析,后续如需对气候状况进行更加综合、细致的分析,还需要结合空气湿度、气压等信息进行系统研究才能得到更科学准确的结果。

3.2 自然影响因子局限性分析

在东北地区各个地理分区中,各大山区的影响因子解释力相对较强,平原地区影响因子的解释力较弱,未来需要引入更多因子对平原地区进行更加精准的分析。同时由于地理探测器无法判断自变量及因变量的相关方向,还需要通过其他研究方法判断各自然因子与降水量变化之间的相关性是正相关还是负相关。

4 结论

本文基于东北地区 1901-2023 年的降雨量数据,采用 Mann-Kendall检验等方法,对东北地区降水量的时空变化特征、空间地域分异及自然影响因子进行了分析,结论如下:

(1)降水量具有显著波动性,丰枯交替较为频繁,主周期为 47 a。(2)降水量季节性显著,夏季最多,冬季最少。总体呈上升趋势,各季度中仅秋季出现略微下降趋势,其余季节均为上升趋势。(3)年降水量空间分布不均,呈现出自西向东增加趋势。年降水量低于 300 毫米的区域仅位于大兴安岭以西的部分地区;而降水量高于 700 毫米的区域则位于吉林及辽宁省的长白山脉附近区域。(4)不同地理区域降水量的影响因子存在显著差异。辽河平原和松嫩平原的地理因子影响不显著,而其他地区均以气温因子为最显著的主导因子,尤以大兴安岭西部地区为最;在各地区中,小兴安岭山区降水量受高程及坡度影响更加显著。(5)不同地理因子共同作用均会对降水量的解释力增加,主导因素为气温和高程,次要因素多为气温与坡度。

参考文献

[1] 沈柏竹, 林中达, 陆日宇, 等. 影响东北初夏和盛夏降水年际变化的环流特征分析 [J]. 中国科学 : 地球科学 , 2011, 41(3): 402-412.

[2] Feher L C, Osland M J, Griffith K T, et al. Linear and nonlinear effects of temperature and precipitation on ecosystem properties in tidal saline wetlands[J]. Ecosphere, 2017, 8(10): e01956.

[3] 黄若行 . 新疆博尔塔拉河流域近 50 年来降水变化趋势分析 [J]. 黑龙江水利科技 , 2013, 41(8): 42-44.

[4] Sabziparvar A A, Movahedi S, Asakereh H, et al. Geographical factors affecting variability of precipitation regime in Iran[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2015, 120(1-2): 367-376.

[5] Liu W, Zhang Q, Fu Z, et al. Analysis and Estimation of Geographical and Topographic Influencing Factors for Precipitation Distribution over Complex Terrains: A Case of the Northeast Slope of the Qinghai–Tibet Plateau[J]. Atmosphere, 2018, 9(9): 349.

[6] 王江徽, 周鹏, 秦朝, 等. 基于地理探测器方法的湖北省人口分 布与自然环境的耦合关系 [J]. 湖北农业科学 , 2023, 62(3): 194-201.

[7] Ji B, Qin Y, Zhang T, et al. Analyzing Driving Factors of Drought in Growing Season in the Inner Mongolia Based on Geodetector and GWR Models[J]. Remote Sensing, 2022, 14(23): 6007.

[8] Jiang Y, Sun Y, Zhang L, et al. Influence factor analysis of soil heavy metal Cd based on the GeoDetector[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2020, 34(6): 921-930.

[9] 刘廷祥 . 东北地区农林交错带土地利用变化及其对区域气温 影响模拟研究 [D]. 中国科学院研究生院 ( 东北地理与农业生态研究所 ), 2012.

[10] Peng S, Ding Y, Wen Z, et al. Spatiotemporal change and trend analysis of potential evapotranspiration over the Loess Plateau of China during 2011–2100[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2017, 233: 183-194.

[11] 彭守璋 . 中国 1km 分辨率逐月降水量数据集(1901-2023)[DS]. 国家青藏高原科学数据中心, 2024.

[12] 付铁文 , 徐宗学 , 陈浩 , 等 . 粤港澳大湾区 1961—2014 年降水 时空演变特征分析 [J]. 水资源保护 , 2022, 38(4): 56-65+74.

[13] Zhang Q, Singh V P, Peng J, et al. Spatial–temporal changes of precipitation structure across the Pearl River basin, China[J]. Journal of Hydrology, 2012, 440-441: 113-122.

国家自然科学基金项目(42230516);吉林省科技发展计划项 目(YDZJ202501ZYTS462); 吉 林 省 教 育 厅 科 学 技 术 研 究 项目(JJKH20241007KJ); 长 春 师 范 大 学 自 然 科 学 基 金 资 助 项 目(CSJJ2022009ZK ;KF009);

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)