3D 打印混凝土的技术要求及水泥基材料影响研究

游常 韩素文 朱葛雅 施放

1. 苏州科技大学 江苏苏州 2150002. 苏州科技大学天平学院 江苏苏州 215009

中图分类号:TU528 文献标识码 :A

引言

随着 3D 打印技术的迅速发展,建筑行业逐渐迈向智能化,尤其是在水泥基材料的应用上取得了突破性进展。与传统建筑方法相比,3D 打印技术能够显著提高施工效率,减少人工需求,从而节省时间和成本[1]。水泥基材料,作为 3D 打印混凝土(3DPC)技术的核心,能够通过打印机逐层挤出并固化,直接在施工现场完成结构的构建。

然而,尽管 3D 打印水泥基材料具有诸多优势,其广泛应用仍面临一些技术挑战。首先,3D 打印混凝土的强度通常较低,这主要是由于水泥含量较高,进而增加了材料的成本和环境影响。同时,3D 打印要求材料能够迅速凝固,这可能影响打印层的粘结性,降低结构的稳定性。为了解决这些问题,学者们正在探索不同的改性方法,Paul 等人 [2] 提出可改善层间粘结强度、控制打印过程中的界面弱化问题;Roussel N[3] 认为可以优化水泥基材料,调整水泥基材料的配比,适当加入添加剂,能够有效改善混凝土的打印性能。

虽然已有学者探究了大规模 3D 打印技术的质量与整体结构安全性能的优化,但目前研究往往偏重于实验现象,缺乏对水泥基材料性能变化的深入分析,本文主要针对 3D 打印技术中水泥基材料的优化发展和应用进行具体阐释,便于持续推动研究和技术创新。

1 3D 打印混凝土的技术要求

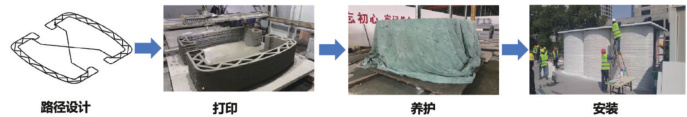

1 打印流程

3D 打印混凝土技术是将 3D 打印技术与混凝土材料技术结合而产生的新的智能制造技术。主要流程如图 1 所示,其主要原理是将混凝土构件进行3D 建模和分割产生三维信息,打印过程中,混凝土通过喷嘴逐层挤出,按照数字化设计的路径进行堆积。

2 材料的性能

2.1 可塑性和可操作性

与传统混凝土相比,3D 打印混凝土通常具有良好的流动性和较长的凝结时间,以满足打印过程中材料的运输、泵送和挤出需求。同时水泥基材料在3D 打印中的应用使得建筑设计更具灵活性,可塑性强 [4]。

2.2 结构的强度与耐久性

水泥基材料能够提供较好的机械性能,尤其是在提高早期强度和耐久性等方面有重要作用。高强度的水泥基活性粉末混凝土广泛应用于 3D 打印中,提升了打印构件的力学性能[ 5 ]。

2.3 环保与可持续性

水泥基材料可以较为容易地与其他环保材料结合使用,能有效减少二氧化碳排放,符合绿色建筑的要求[5]。

因此,水泥基材料作为 3D 打印混凝土的核心成分,能够提供良好的打印性能、强度和环保效益,是实现这一技术广泛应用的关键。

2 水泥基材料对3D 打印混凝土技术的影响

2.1 水胶比对 3D 打印的影响

水胶比作为水泥基材料配制中的关键参数,直接影响 3D 打印混凝土的流变性能、可打印性及力学性能[6]。

水胶比对流变性能起到调控的作用。较低的水胶比通常提高浆体粘聚性和屈服应力,有助于材料在挤出过程中的形态保持和层间稳定,但过低的水胶比易导致泵送和挤出困难 [5][6]。较高的水胶比虽能改善流动性和泵送性,但会削弱材料的稳定性,易引发塌落等打印缺陷 [7]。

2.2 外加剂对 3D 打印的影响

外加剂在水泥基材料 3D 打印过程中至关重要,通过调整混凝土的流变特性,提升可打印性、可建性,能够优化混凝土的工作性及层间粘结性,从而提高成品质量。

外加剂在调整混凝土流动性方面起着至关重要的作用,外加剂种类丰富通常包括粘度调节剂、加速剂、缓凝剂等。例如,使用加速剂可以在低温或高湿环境下促进水泥的水化反应,从而提高混凝土的凝结速度,这对于控制打印过程中的层间黏结尤为重要 [3]。通过外加剂的应用,能显著提高3D 打印性能,同时增强打印后的强度和稳定性 。

3 存在问题

3D 打印混凝土技术在建筑领域具有巨大潜力,但仍面临诸多挑战。

首先,层间粘结性差导致打印件具有各向异性,限制了结构的承载能力和稳定性。其次,3D 打印过程中由于层间固化不均,影响材料的力学性能和耐久性。此外,材料的流变性和配比仍处于探索阶段,如何平衡可打印性与力学性能是关键难题[11]。

3D 打印水泥基材料技术虽具前景,但要实现广泛应用,需在材料优化、打印工艺以及环境适应性方面进行深入研究。

4 总结

3D 打印水泥基材料技术相较于传统施工方法具有显著优势,包括提高施工效率、实现复杂结构和个性化设计。

尽管具有多项优势,3D 打印水泥基材料仍面临挑战,包括材料强度不足、粘结性差等问题。

针对材料强度和粘结性问题,可以优化水泥基材料的配比、使用外加剂等改性方法。

随着 3D 打印技术的不断进步,水泥基材料的性能得到进一步提升,在个性化设计和复杂结构的构建上具有巨大潜力。

参考文献

[1] 王海龙 , 陈杰 , 高超 , 等 . 水泥基材料 3D 打印技术研究进展 [J]. 中国建材科技 ,2021,30(03):2-7.

[2]Paul S C, Van Zijl G P A G, Tan M J, et al. A review of 3D concrete printing systems and materials properties: Current status and future research prospects[J]. Rapid Prototy** Journal, 2018, 24(4): 784-798.

[3]Roussel N. Steady and transient flow behaviour of fresh cement pastes[J]. Cement and concrete research, 2005, 35(9): 1656-1664.

[4]Lu B, Weng Y, Li M, et al. A systematical review of 3D printable cementitious materials[J]. Construction and Building Materials, 2019, 207: 477- 490.

[5] 肖 力光 , 仲小康 .3D 打印粗骨料混凝土的研究进展及应用 [J]. 混凝土 ,2024,(06):169-172+179.

[6]Shakor P, Nejadi S, Paul G, et al. Review of emerging additive manufacturing technologies in 3D printing of cementitious materials in the construction industry[J]. Frontiers in Built Environment, 2019, 4: 85.

[7] 张 宇 .3D 打印水泥基材料的设计、制备与性能研究 [D]. 东南大学 ,202

[8]Wu P, Wang J, Wang X. A critical review of the use of 3-D printing in the construction industry[J]. Automation in construction, 2016, 68: 21-3

[9] 张 超 . 基于流变学的 3D 打印混凝土设计及其基本性能研究 [D]. 东南大学 ,2022.

作者简介(通讯作者):游常,男,汉族,博士,讲师,主要从事碳化物陶瓷及其复合材料、陶瓷材料的湿化学成型研究。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)