农田土壤重金属网格化监测点位优化研究

肖若宇

432325197210106282

1 引言

随着工业化和城市化的快速发展,农田土壤重金属污染问题日益凸显。重金属具有毒性强、难降解、易积累等特点,通过农作物吸收进入食物链,最终危害人体健康。准确掌握农田土壤重金属的空间分布特征是进行污染治理和风险评估的前提,而监测点位的布设直接影响监测结果的可靠性和准确性。网格化监测作为一种常用的监测方式,通过将监测区域划分为等面积的网格,在每个网格内设置监测点,能够较为全面地反映区域内土壤重金属的污染状况 [1]。然而,传统的网格化监测往往采用等距布点的方式,没有考虑土壤重金属的空间异质性,导致部分区域监测点位过于密集,造成资源浪费,而部分污染严重或变异较大的区域监测点位不足,影响监测精度。因此,对农田土壤重金属网格化监测点位进行优化具有重要的现实意义。

2 农田土壤重金属网格化监测点位优化实验设计

2.1 研究区域概况

本文选取某典型农田区域作为研究对象,该区域位于 [ ] 交通干线,存在一定的重金属污染风险。研究区域地形较为平坦,土壤类型主要为潮土。为了全面了解该区域土壤重金属污染状况,采用传统的网格化布点方式,将研究区域划分为200m×200m 的网格,共设置了 1250 个初始监测点位,采集 0-20cm 表层土壤样品,测定其中镉(Cd)、铅(Pb)、铜(Cu)、锌(Zn)等重金属的含量。

2.2 数据采集与预处理

土壤样品采集按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)进行,每个监测点位采集 3-5 个子样品,混合均匀后作为一个代表样品。采集的土壤样品经自然风干、研磨、过筛后,采用原子吸收分光光度计测定重金属含量。

对测定得到的数据进行预处理,包括异常值检测和处理。采用Grubbs 检验法对数据进行异常值检验,对于检测出的异常值,结合实地调查情况进行分析,若为测定误差导致,则予以剔除;若为真实存在的高值或低值,则予以保留。同时,对数据进行正态性检验,若数据不服从正态分布,则进行对数转换等处理,以满足后续分析的要求[2]。

2.3 初始监测点位布设与分析

初始监测点位按照等距网格化布点方式布设,通过对初始监测数据的分析,了解研究区域土壤重金属的总体含量水平和空间分布特征。采用描述性统计分析方法,计算重金属含量的平均值、标准差、最大值、最小值等统计量,判断土壤重金属的污染程度。

利用 Arc GIS 软件绘制土壤重金属含量空间分布图,分析重金属的空间分布规律。结果表明,研究区域内重金属含量存在一定的空间差异,部分区域由于受到工业废水排放、农药化肥使用等因素的影响,重金属含量较高,而其他区域相对较低。初始监测点位虽然能够反映区域内重金属的大致分布情况,但部分高污染区域点位密度不足,而部分低污染区域点位过于密集,存在优化的空间。

2.4 优化模型参数设置

基于前面介绍的监测点位优化模型构建思路,结合研究区域的实际情况,设置优化模型的相关参数。在评价指标方面,以克里金插值误差作为主要的监测精度评价指标,要求优化后的插值误差不超过初始插值误差的 15% ;同时,将监测点位数量减少 30% 以上作为优化目标之一;空间覆盖度要求达到 95% 以上,确保每个网格至少有一个监测点或能够被周边监测点有效覆盖。

在优化算法选择上,采用遗传算法进行监测点位优化。遗传算法的参数设置如下:种群规模为 50,最大迭代次数为 100,交叉概率为 0.7,变异概率为 0.05。通过多次试验,确定这些参数能够使算法在保证搜索效率的同时,找到较优的解。

3 农田土壤重金属网格化监测点位优化结果与分析

3.1 优化前后监测点位数量对比

通过遗传算法对初始监测点位进行优化,得到了优化后的监测点位布设方案。优化前的初始监测点位数量为 1250 个,优化后的监测点位数量为 800 个,监测点位数量减少了 36% ,达到了预期的优化目标。减少的监测点位主要分布在土壤重金属含量空间变异较小的区域,这些区域的监测数据对整体插值结果的影响较小,减少点位不会显著降低监

测精度。

3.2 优化前后插值精度对比

为了验证优化后监测点位的监测精度,分别采用克里金法对优化前后的监测数据进行空间插值,并计算插值误差。结果显示,优化前的平均插值误差为 0.12mg/kg ,优化后的平均插值误差为 0.13mg/kg ,优化后的插值误差略高于初始插值误差,但仍在设定的允许范围内(不超过初始插值误差的 15% )。这表明在减少监测点位数量的同时,优化后的监测点位仍然能够保持较高的监测精度,能够较为准确地反映研究区域土壤重金属的空间分布特征。

从不同重金属元素的插值精度来看,镉(Cd)、铅(Pb)等元素的插值误差变化较小,而铜(Cu)、锌(Zn)等元素的插值误差略有增加,但均在可接受范围内。这可能是由于不同重金属元素的空间变异特征不同,铜、锌等元素的空间变异性相对较强,对监测点位的密度要求更高。

3.3 优化后监测点位空间分布特征分析

分析优化后监测点位的空间分布特征发现,优化后的监测点位在空间上的分布更加合理。在土壤重金属含量高、空间变异大的区域,监测点位密度相对较高,能够更好地捕捉重金属的空间变化信息;而在土壤重金属含量低、空间变异小的区域,监测点位密度相对较低,减少了不必要的监测成本。

优化后的监测点位能够更有效地覆盖整个研究区域,避免了初始监测点位中存在的监测盲区和点位冗余问题。通过绘制优化后监测点位的空间分布图,并与土壤重金属含量空间分布图进行叠加分析,可以看出监测点位与高污染区域的分布具有较好的对应性,进一步验证了优化方案的合理性[3]。

3.4 不同优化算法效果对比

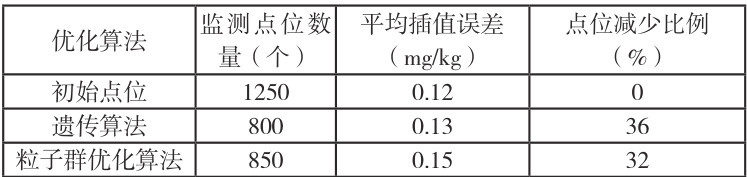

为了比较不同优化算法的优化效果,除了遗传算法外,还采用粒子群优化算法对初始监测点位进行了优化,并将两种算法的优化结果进行对比,具体数据如下表所示:

表1 不同优化算法效果对比

4 结语

两种算法都能够在一定程度上减少监测点位数量并保持较高的监测精度,但遗传算法在减少点位数量和控制插值误差方面表现更为出色。遗传算法优化后的监测点位数量比粒子群优化算法少 50 个,平均插值误差比粒子群优化算法低 0.02mg/kg 。这是由于遗传算法具有更强的全局搜索能力和更好的收敛性,能够在复杂的解空间中找到更优的监测点位组合。因此,在本研究中,遗传算法更适合用于农田土壤重金属网格化监测点位的优化。

参考文献

[1] 王春 , 李经纬 . 农田土壤中重金属元素迁移规律的生态监测研究 [J]. 农家科技 ,2025(15):123-125.

[2] 姜凤 , 林志远 , 罗雨瑶 , 周妙婷 , 肖荣波 , 王鹏 , 黄飞 . 生物炭与微生物对农田土壤重金属形态转化影响机制研究进展 [J]. 广东农业科学 ,2025,52(2):44-57.

[3] 胡钧铭 , 刘超 , 林大松 , 诸葛尚 , 韦翔华 , 李婷婷 , 郑富海 , 张俊辉 . 农田土壤重金属地质风险与管控措施 [J]. 环境生态学 ,2025,7(5):52-60.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)