教育生态学视角下云南省地方高校师德师风评价体系优化研究

冯默 田清波

玉溪师范学院 云南玉溪 653100

一、研究背景

教育是国之大计,教师是立教之本,而师德则是教师的立身之魂。新时代以来,党和国家将师德师风建设提升到前所未有的战略高度。党的二十大报告明确提出 " 加强师德师风建设,培养高素质教师队伍 "的重要任务,凸显了师德建设在教育事业中的核心地位。要确保师德师风建设取得实效,关键在于建立科学完善的评价体系。

自 2011 年至今,教育部相继出台《高等学校教师职业道德规范》《新时代高校教师职业行为十项准则》等系列政策文件,为高校师德建设提供了制度保障。各地高校虽据此制定了实施细则,但在实践层面仍存在明显短板:评价指标体系不够多元、考核内容缺乏针对性、评价理念有待更新、结果运用机制不够健全等问题亟待解决。这些问题的存在,制约了师德师风建设工作的实际成效。

自 2011 年至今,教育部相继出台《高等学校教师职业道德规范》《新时代高校教师职业行为十项准则》等系列政策文件,为高校师德建设提供了制度保障。各地高校虽据此制定了实施细则,但在实践层面仍存在明显短板:师德师风评价主体不完整;师德师风评价方式和时间安排单一;评价结果运用不全面;师德师风评价指标不完善。这些问题的存在,制约了师德师风建设工作的实际成效。

因而,本研究着眼于师德评价体系的构建与运行,即师德评价指标和师德评价机制,从教育生态学视角出发,以云南省地方高校管理者、师生、家长等为研究对象,采用文献法、问卷调查、访谈、德尔菲法等多种研究方法构建契合云南省地方高校的师德师风生态评价体系。

二、文献综述

美国教育家劳伦斯 . 克雷明(Cremin Lawrence)(1976 年)在其著作《公共教育》一书中首要提出“教育生态学”的概念,指出教育生态学就是运用生态学的观点来研究教育的学科,其核心思想认为教育最终应该是一个完整的系统,在系统中的各种因子彼此联结,相互作用,并且形成了一种联动稳定的发展状态。它的基本原理主要有:限定因子定律、耐受定律和最适度原则、“花盆效应”、教育生态位、教育生态链法则、教育生态系统的整体效应、教育的边缘效应、“一滩活水效应”等。在 Cremin 的研究之后,关于教育生态学的研究纷纷涌现。英国学者 Eggleston.J 以研究教育的资源分布为主旨。另外一些学者则从教育与环境的关系入手探讨问题。Goodlad.J.I 侧重于研究微观的学校生态学,他重新阐述了“文化生态系统”一词,认为学校建设环节,应该更加注重管理工作,对于生态系统中的因子,应该从系统和整体的角度进行整理,从而确保整体办学的生态效益。

20 世纪 90 年代以后,国外教学生态学的研究范围不断拓宽,并且向纵深发展,向更深目标和更细的方向发展。综合国外学者的研究,关于教育生态学的研究主要分为以下三个方面。(1)微观教育生态学,用于探究学校生态环境、课堂生态环境及其对个体行为和教育教学的影响;(2)教育生态因子的生态学,找寻系统中的各种影响因子是该生态学的重要内容;(3)宏观教育生态学,该学科探究的重点是教育生态系统的构成要素、特征、功能、运行机理等。总之教育生态学主要研究教育与周围生态环境、生态因子间的相互作用。

20 世纪80 年代,教育生态学传入我国。吴鼎福、诸文蔚出版的《教育生态学》开启了我国研究教育生态学的浪潮,他们把教育放在社会、自然和规范环境当中来研究生态因子及其教育的关系。随后任凯等人合著的《教育生态学》也开始从生态学的角度解决教育中存在的问题。直到 2001 年,范国睿所著的《教育生态学》力图从文化、人口、资源以及环境的角度来阐述教育生态。进入 21 世纪,我国的教育生态学研究逐步增多,多是借助教育生态学理论解决教育中的实际问题。如:2011 年,马千运用教育生态学的原理和方法论对高校德育绩效进行深入研究,详细论述了高校德育绩效生态位评价体系的构成。2013 年,任丽从教育生态学的视角出发,研究大学英语教学课堂的教学生态环境 , 并提出相应的措施。2014 年,杜鹃,王宁构建基于教育生态学视野下的基础教育信息化可持续发展评价模型,以推动基础教育的可持续化发展。

教育生态学从 20 世纪 60 年代在美国诞生以来,发展非常迅速。近年来,我国学者对教育生态学也越来越关注。高等教育作为教育系统的一个子系统,已逐步形成自己的研究领域和范式。但基于教育生态学进行高校师德师风评价研究不多见。

在高等教育生态系统中,教师师德评价作为一个重要子系统,也是由一定的生态主体和所处的特定生态环境构成的一个微观教育生态系统。在这个生态系统当中,根据生态主体教师所处的生态环境内外部因素以及各个师德评价体系生态因子之间相互影响、相互作用,强调以师德评价生态原理构建师德师风评价体系。教育生态学为教师师德师风评价体系的建设发展提供了新的研究思路。

三、教育生态学视角下师德师风评价体系建设原则

教育生态学强调教育系统与内外环境的动态平衡及要素间的和谐共生关系,因此基于教育生态学视角下师德师风评价体系的建设需遵循以下原则:

1. 整体性原则:系统性

教育生态学将师德师风评价视为一个有机整体,应涵盖教师个体、职业规范、学校环境、社会需求及岗位责任等多层次要素。

2. 动态性原则:持续改进

师德评价需关注教师专业发展的动态过程,评价体系的建设要具有动态调整的灵活性,能够根据时代的变迁、政策的更新、社会需求变化、当下实际情况等进行适时调整。

3. 差异性原则:个性化评价

教育生态学强调生态位的多样化,评价体系应尊重教师的个体差异和岗位特点,采用分类评价,避免“一刀切”。

4. 多元参与原则:多元主体参与

高校师德师风评价,需建构多方协同评价机制,鼓励学生、同行、家长、学校管理部门、教师本人等在内的主体参与到师德师风评价过程中。

5. 激励促进原则:责任驱动

教育生态学视角下,师德评价需激发教师内在责任意识与外部制度约束的协同作用,通过正向评价与负面责罚相结合的方式实现价值引领。

6. 公开透明原则:评价的公信力

教育生态学视角下的评价标准、评价程序和结果应当做到透明化,确保所有利益相关方都能清晰理解评价的依据和结果,从而增强评价的公信力。

四、教育生态学视角下师德师风评价体系构建具体措施

1. 评价主体多元参与

教育生态学强调各要素的互动与平衡。在这一视角下,多元评价主体的参与体现了教育生态的动态平衡与适应性,构建“专业同行 -学生群体 - 行政部门 - 家长”四维评价主体协同框架,突破单一评价主体的困境。这种多元参与的评价体系,即发挥了各主体的优势,又避免评价过程中的权利失衡,最终实现评价体系动态平衡。

2. 评价方式多样化

在云南地方高校的师德评价中,单一的评价方式难以全面反映教师的师德表现,甚至可能导致评价结果的偏差,而多元化的评价方式,如自我评价与他人评价相协同、不同岗位采用不同的评价量表。总之,评价方式的多样性才能适应教育生态的复杂性和动态性,增加评价的科学性和有效性。

3. 评价结果全面应用

师德评价结果的全面运用是提升教师队伍建设,其应用维度应广泛覆盖教师职业发展、资源配置、监督整改等多重领域。师德评价结果应嵌入教师的职业发展通道,发挥“前置门槛”的筛选功能。评价结果应与薪酬分配、资源配置紧密联动,构建起鲜明的价值导向。在监督问责层面,评价结果驱动形成“警示 - 整改 - 提升”的闭环治理机制,依据情节轻重给予警告至开除处分,并通过典型案例强化震慑效应。通过这种闭环设计,使师德建设从静态考核转向动态治理。

4. 评价指标具体全面

教育生态学视角下的师德师风评价指标的构建,需要建立一套即体现教育系统整体性又关注各要素关联性的综合评价指标。只有建立这样的系统框架,才可以避免评价指标的碎片化和片面化,实现对教师师德表现的立体化把握。

因此,要优化高校师德师风评价体系,必须构建评价指标明确、权重清晰的指标框架、多元参与的评价主体结构,采用多样化的评价方式,强化评价结果的运用。只有这样,才能真正发挥师德师风评价的导向作用,推动高校教师队伍的高质量发展。

五、云南地方高校教师师德师风生态评价指标问卷调查

通过云南地方高校师德师风评价指标问卷(教学科研岗)(后简称问卷 1)、云南地方高校师德师风评价指标问卷(管理岗)(后简称问卷2)对两个岗位教师师德师风评价指标权重进行计算。

1. 问卷受访者基本情况

问卷1 和问卷2 以云南省地方高校管理者、师生、家长为研究对象,共计发放问卷610 份,有效回收问卷598 份,有效回收率 98% 。

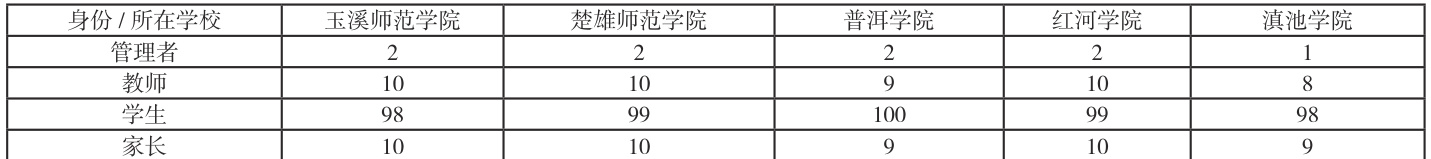

表 1

玉溪师范学院问卷1 和2 受访者有120 人,其中管理者身份2 人,教师 10 人,学生 98 人,家长 10 人;楚雄师范学院受访者有 121 人,其中管理者身份 2 人,教师 10 人,学生 99 人,家长 10 人;普洱学院受访者有 120 人,其中管理者身份 2 人,教师 9 人,学生 100 人,家长9 人;红河学院受访者有121 人,其中管理者身份2 人,教师10 人,学生 99 人,家长 10 人;滇池学院受访者有 116 人,其中管理者身份 1人,教师8 人,学生98 人,家长9 人。各校受访人数基本持平。

2. 云南地方高校教师师德师风生态评价指标量表制定通过各级政府高校师德师风评价的政策文本解读、文献查阅、以及云南地方高校师德师风评价的实际情况,基于教育生态学理论,将师德师风评价一级指标体系划分为校外环境生态层、校内环境生态层、介体生态层和主体生态层。

校外环境生态层侧重教师在公共领域中的法律意识、社会贡献及文化责任,强化其作为教育者的社会示范作用。校内环境生态层要求管理岗教师高效完成行政任务,教学科研岗教师主动融入教学体系。介体生态层以人文关怀构建和谐校园生态,提升管理与教育的软实力,强调服务实践中的公平性。主体生态层重视培养兼具政治定力与专业深度的复合型教师队伍,突出政治素养、职业能力与道德操守的融合。

师德师风评价指标框架初步制定后,在玉溪师范学院进行小范围调研,根据反馈情况对指标进行调整。随后通过德尔菲法,构建云南省地方高校师德师风评价指标量表。

3. 云南地方高校师德师风生态评价指标问卷分析

根据云南高校师德师风生态评价指标内容来设计问卷,对指标的重要程度进行评价,确定最终的指标权重。

(1)问卷信度检验

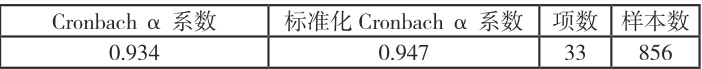

问卷的信度检验指的是检验问卷的可靠性。本研究通过SPSS 对问卷进行信度分析,根据 Cronbach ∝ 系数判断问卷是否是有效。若该系数大于 0.6,表明问卷的信度有效,结果可靠。分析结果显示,问卷 1的信度为 0.947,远高于0.6,表明问卷 1 的效度良好。

表 2 问卷 1 信度检验

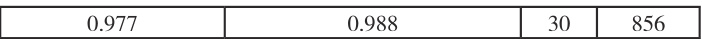

分析结果显示,问卷 2 的信度为 0.988,远高于 0.6,表明问卷 2的信度良好。

表 3 问卷 2 信度检验

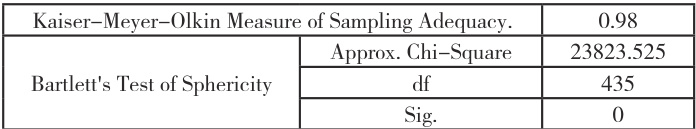

(2)问卷效度检验

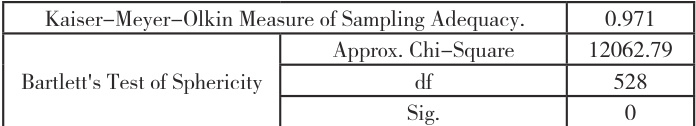

问卷效度检验指的是检验问卷的有效性。本研究通过 KMO andBartlett's Test 进行问卷的效度分析。一般而言,KMO 值区间范围是 0-1,KMO 值越大,表明效度越高,不过,Bartlett's Test 的 p 值要小于 0.5

研究结果显示,问卷 1 的 KMO 与 Bartlett 检验的结果是 0.98,小于0.5 的显著水平,问卷2 的检验结果是0.971,小于0.5 的显著水平,表明这两份问卷效度良好。

表 4 KMO and Bartlett 检验结果

表 5 KMO and Bartlett 检验结果

(3)(教学科研岗/ 管理岗)教师师德师风评价的指标权重

问卷选项采用 Likert 五级计分法,分为非常重要、重要、一般、不重要、非常不重要。设非常重要 =5 ,重要 =4 ,一般 =3 ,不重要=2,非常不重要 =1。

熵值法是计算权重的一种常见的方法。根据这一计算方法得出以下结果:

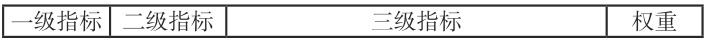

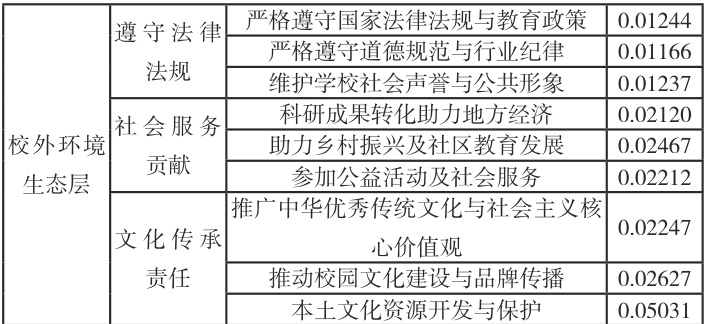

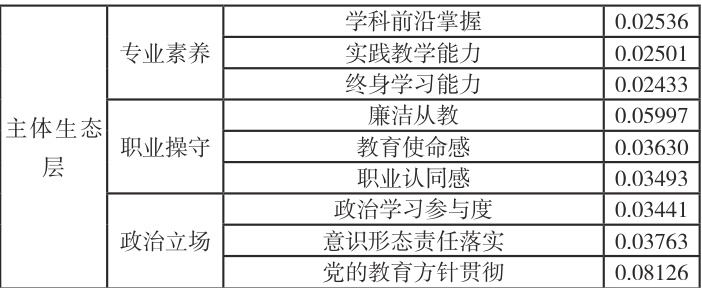

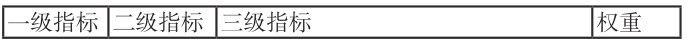

表 5 教育生态学视角下云南地方高校师德师风评价指标权重(教学科研岗)

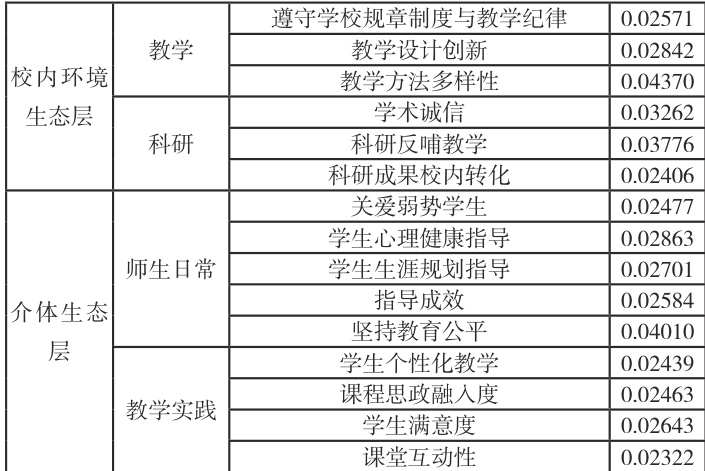

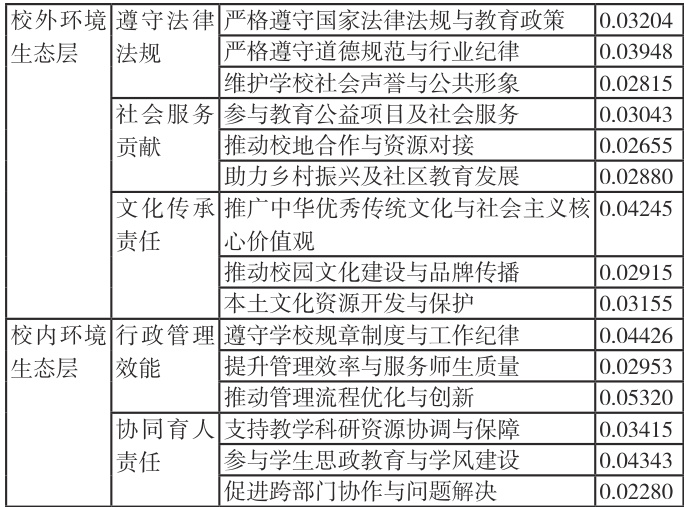

表 6 教育生态学视角下云南地方高校师德师风评价指标权重(管理岗)

(4)教育生态学视角下云南高校师德师风评价指标权重分析根据云南地方高校师德师风评价指标权重结果来看,教学科研岗

教师评价指标权重最高的为党的教育方针贯彻(0.08126),这是由我国教育事业的本质属性和高校教师的特殊使命共同决定的。教学科研岗教师作为高等教育的中坚力量,其学术研究和课堂教学都具有很强的思想性和导向性,只有牢牢把握教育方针这个 " 定盘星 ",才能确保学术研究不偏离正确轨道,课堂教学不迷失政治方向。

教学科研岗教师评价指标权重列第二、第三、第四以及第五的分别是廉洁从教(0.05997),本土文化资源开发与保护(0.05031),教学方法多样性(0.0437),坚持教育公平(0.0401)。这深刻反映了新时代高等教育发展的内在要求与价值取向。廉洁从教确保教师队伍的纯洁性,本土文化资源开发与保护强化教师的社会责任感,教学方法多样性提升教师的教学胜任力,坚持教育公平彰显教师的人文关怀。它们从不同维度对教师职业行为进行规范和引导,既回应了当前高等教育发展中的突出问题,又顺应了未来教育改革的方向。

管理岗教师评价指标权重最高的为政治理论学习与意识形态责任落实 (0.0771)。在当前意识形态领域斗争复杂的背景下,高校作为思想文化重镇,必须通过强化管理队伍的政治意识来筑牢意识形态防线。这一指标的高权重本质上是将 " 为党育人、为国育才 " 的使命要求转化为可测量、可评价的具体标准。

在管理岗教师的师德师风评价指标权重排序中,推动管理流程优化与创新(0.05320)、营造和谐校园环境与师生关系(0.04783)、遵守学校规章制度与工作纪律(0.04426)以及参与学生思政教育与学风建设(0.04343)分别位列第二至第五位。推动管理创新体现的是管理者的专业能力,营造和谐环境彰显的是管理者的服务意识,遵守规章制度反映的是管理者的职业操守,参与思政教育突出的是管理者的育人担当。它们从不同角度对管理行为进行规范和引导,既回应了当前高校治理中的现实问题,又顺应了管理服务转型升级的发展趋势。

教学科研岗和管理岗教师师德师风评价指标的差异化设置,充分体现了不同岗位的职能特点与育人要求,具有科学的理论基础和实践合理性。这种设计遵循了 " 共性要求与个性发展相结合 " 的原则。这种分类评价既体现了岗位特殊性,又保持了师德标准的内在统一性,为构建全员、全过程、全方位育人的师德建设格局提供了科学依据。

七、结语

师德师风评价是高校教师队伍建设的重要抓手。云南省地方高校教师师德生态评价体系的研究,标志着边疆高等教育师德建设从传统经验型管理向科学化、系统化治理迈出了重大的一步。该体系在指标设计中纳入了边疆特色指标,在实施过程中遵循多元主体参与,在运行机制上建立了“评价 - 反馈 - 整改 - 提升”的闭环系统,在结果运用上打通职业发展、资源配置和监督整改的协同通道,不仅为边疆地区高等教师队伍师德建设提供了精准导航,更成为撬动区域高等教育

内涵式发展的关键支点。

参考文献

[1] Cremin.L.A., Public Education[M]. New York:Basic Books,1976.

[2] Eggleston.J. The Ecology of the School[M]. London: Spon Pr, 1977.

[3]Goodlad.J.I., The Ecology of School Renewal: Eighty-sixthYearbook of the National Society for the Study of Education[M].Chicago:University of Chicago Press, 1987.

[4]杜鹃,王宁,生态视野下基础教育信息化评价模型的构建研究[J].中国电化教育 ,2014.

[5] 范国睿 . 教育生态学 [M]. 人民教育出版社 , 2001.

[6] 马千 . 基于生态位理论的高校德育绩效评价研究 [D]. 南京理工大学,2011.

[7] 任凯, 白燕, 教育生态学[M]. 沈阳:辽宁教育出版社,1990.

[8] 任丽,生态学视角下大学英语教学研究 -- 基于山东省三所高等院校的教学调查[D]. 上海外国语大学,2013.

[9] 吴鼎福,诸文蔚, 教育生态学[M]. 南京: 江苏教育出版社,2006.本文系 2024 年云南省教育厅科学研究基金项目“教育生态学视角下云南省地方高校教师师德评价体系优化研究”(2024J0908)阶段性成果

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)