农民数字化技能现状与提升策略研究

杨若池 李康 唐筱诗 王益凡

浙江水利水电学院经济与管理学院 浙江杭州 310018

一、研究背景

在数字经济迅猛发展与农业数字化转型的浪潮下,农业生产正从传统模式向智能化、精准化转型,这对农民的数字设备操作、数据获取与分析、电商运营等技能提出了全新要求。具备较高数字化技能的农民,能够通过智慧农业技术提高生产效率、借助电商平台拓宽农产品销售渠道、利用数字金融工具优化资源配置,从而突破传统农业的附加值瓶颈,为农民收入增长及农业新质生产力的发展注入动力。

浙江省作为国家数字乡村引领区和共同富裕示范区,近年来数字乡村建设的持续深化为乡村振兴注入新活力,但也暴露出一些数字形式主义问题,例如数字“入村不入户”、农民数字技能欠缺,平台系统建设与运营缺乏市场化主体参与、基层组织悬浮等,制约了数字乡村建设成效与扎实推动共同富裕愿景的实现。研究浙江农民数字化技能的现状与提升策略,既能为示范区破解城乡发展不平衡、促进共同富裕提供实践参考,也能为全国农业数字化转型中的农民技能培育、农民创业增收提供可复制的经验。

二、研究方法

2.1 研究工具

本文参考已有关于农民数字化技能的相关研究,结合农民日常生产生活实际,开发农民数字化技能测量问卷,问卷涵盖六个维度,分别包括数字操作技能、信息素养、社会交流、数字安全、问题解决和内容创造。其中操作技能维度包含农产品线上订单处理、智能农业设备操作等调查题项;信息素养维度包含政府农业官网信息获取、网络市场信息辨别等调查题项;社会交流维度包含社交平台沟通销售事宜等调查题项;数字安全维度包含网络诈骗手法了解、支付信息保护等调查题项;问题解决维度包含数字设备故障自主排查等调查题项;内容创造维度包含农产品宣传短视频制作、网店运营发布等调查题项。

所有题项采用李克特5 点量表( 1= 非常不同意, 5= 非常同意)量化计分。

2.2 研究过程

本文以浙江省湖州市为调研区域,采用分层抽样法选取农业生产经营主体(如农户、农村合作社负责人)和乡村治理主体(如村干部、农村创业者)为调研对象,开展问卷调查。共发放 150 份,回收有效问卷 109 份,有效回收率 72.67% 。数据收集后进行清洗与编码,重点分析不同群体的技能差异及核心问题。

2.3 样本描述性分析

本次调研回收的 109 份有效样本中,男性占比 52.3% ,女性占比 47.7% ;18-40 岁青年群体占 34.9% ,41-60 岁中年群体占 45.0% ,60 岁以上老年群体占 20.2% ;已婚群体占 88.9% ,未婚及其他情况占11.1% ;小学及以下占 15.6% ,初中占 40.4% ,高中 / 中专占 30.3% ,大专及以上占 13.8% ;党员占 11.9% ,非党员占 88.1% 。

三、农民数字化技能现状

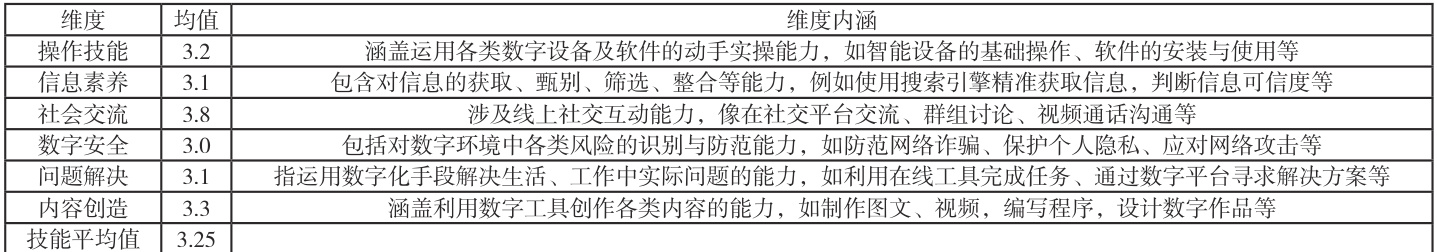

为进一步了解共同富裕示范区农民数字化技能的现状,对问卷所获得的样本数据进行进一步的分析,计算得出农民数字化技能的各维度得分均值及整体均值,具体情况如表 1 所示。从整体得分来看,农民数字化技能的均值为 3.25,处于中等水平,这表明农民群体已具备一定的数字能力和基础数字技能。近年来,随着国家大力推进数字乡村建设,从基础设施完善到数字技能培训的持续投入,再叠加社会数字化浪潮的全面渗透,无论是智能设备的日常使用,还是线上服务的基础操作,数字技能已成为其生产生活中不可或缺的一部分。但调查数据也显示,农民数字技能在不同维度呈现出明显的“不均衡发展”特征,具体情况如表1 所示:

表1 农民数字技能各维度均值

3.1 社会交流

社会交流维度的均值得分为 3.8 分,是所有维度中得分最高的。从整体表现来看,农民在运用数字化平台进行社会交往方面展现出较强的能力。可能的原因在农民日常社交需求的驱动。在农村熟人社会,农民有较强的社交需求,微信等社交媒体成为数字交流习惯,能够熟练使用各类社交软件及新媒体平台的基本交流功能。各类社交软件和新媒体平台为互联网时代社会交流提供了便捷的渠道,像微信、短视频等平台,操作相对简单直观,农民容易上手,且高频的使用让农民在不断实践中愈发熟练。数字化的社会交流媒介也逐渐成为农民社会资本线上延伸的载体,数字化社会交流方式增强了农民村组织内部的连通,方便居民参与乡村公共事务,进而拓展农民社会资本,增强了村庄内部凝聚力。

3.2 内容创造

内容创造维度均值得分3.3 分,在六个维度中处于中等偏上水平,农民有一定的图文、视频制作能力,但对于高阶要求的内容生产则显能力不足。一是对多数农民而言,内容创造并非日常生产生活“刚需”,他们更多用数字设备接收信息、社交,主动创作场景少,缺乏高频实践,难以形成熟练能力;二是内容创造需掌握一定技巧方法,部分形式对技术有要求,学习难度较高,如制作高质量视频需拍摄技巧和剪辑软件使用能力,编写程序等需专业知识,农民缺乏系统学习指导,存在门槛;三是现有针对农民的数字化技能培训,在内容创造方面覆盖和深度不足,更多聚焦基础操作和实用功能,对这类相对“进阶”且需求不普遍的技能投入有限,未能有效提升农民相关能力。

3.3 操作技能

操作技能的均值得分为 3.2 分,处于各维度中的中等水平。该维度呈现出“基础操作强,进阶管理弱”的特征。农民对数字设备高频基础应用较熟练,但软件更新、系统操作、删除等进阶管理能力薄弱,一方面,由于数字设备与软件更新快、操作方式多变,农民难适应,且不同设备和软件操作逻辑有差异、部分操作复杂,增加农民学习难度,因此,进阶操作易滞后。另一方面,现有针对农民数字技能的培训多集中基础操作,对进阶“细节技能”覆盖不足,未弥补农民设备系统管理短板,加剧操作技能不平衡,使其处于中等水平。同时,本次调研群体中中老年农民占比大,这一群体的特征为技术接受度低、有“技术畏难”心理,学习和适应能力不足,又缺乏针对性指导培训。

3.4 信息素养

信息素养均值得分 3.1 分,在六个维度中处于中等偏下水平。一是农民信息获取习惯较传统,多依赖邻里相传、线下咨询,对搜索引擎等数字化工具使用少,缺乏通过数字渠道精准获取信息的意识和习惯,限制了信息获取能力提升;二是数字环境信息繁杂、真假难辨,农民缺乏系统的信息甄别方法和技巧,因相关知识储备不足,难判断信息可信度,易被虚假信息误导,在信息筛选和整合上力不从心;三是现有针对农民的培训中,信息素养内容匮乏,多集中在设备操作、基础软件使用,对高效获取信息、辨别信息真伪等涉及少,未能有效提升农民信息处理能力。

3.5 问题解决

问题解决维度均值得分 3.1 分,与信息素养维度一致,在六个维度中同处于中等偏下水平。一是农民对数字化工具解决实际问题的认知和运用能力有限,虽会用基础数字工具,但遇具体问题时,难联想到借助数字化手段,缺乏主动运用在线工具或数字平台寻求解决方案的意识;二是实际问题较复杂,而农民的数字化技能多停留在基础层面,难以应对,如农业生产遇技术难题时,部分农民不知如何通过专业农业数字平台查询解决方法,或无法理解平台专业信息,导致难以有效利用数字化手段解决问题;三是现有培训在提升农民运用数字化手段解决问题能力方面存在不足,多侧重数字工具基本操作教学,对工具与实际问题结合、通过数字平台高效解决具体问题等内容涉及少,未能有效培养农民的数字化问题解决思维和能力。

3.6 数字安全

数字安全维度均值得分 3.0 分,为所有维度最低,凸显农民在此方面存在明显短板。一是农民数字安全意识淡薄,对潜在风险警惕性低,对网络诈骗手段、信息泄露危害认知不足,易因疏忽陷入安全陷阱;二是数字安全知识专业复杂,农民知识储备匮乏,且缺乏系统学习渠道,难掌握风险辨别与防范方法,面对安全问题手足无措;三是现有培训对数字安全内容覆盖不足,多聚焦设备操作等显性技能,忽视这类“隐性但关键”技能,未提供有效指导,导致该维度得分垫底。

四、农民数字化技能提升策略

农民数字化技能是农业新质生产力及乡村全面振兴的关键突破口。针对调研分析结果,在共同富裕示范区建设过程中,可通过如下途径不断提升农民数字化技能。

4.1 构建分层培训体系,提升技能弥合素养水平 构建分层培训体系,实现分层精准培训。一是培育“数字新农人”

典型代表,通过“技能大赛 + 经验分享会”形式,重点培训电商运营能力,对青年农民开展“电商运营 + 数据分析”高阶培训,同时宣传青年农民利用直播带货实现增收的成功案例,编纂农民数字技能相关实操手册。二是构建农村数字互助网络,组建由返乡大学生、驻村工作干部组成的数字帮扶队,建立“1 名技术骨干结对 5 户老年农户”的类似帮扶机制,对老年人推行“方言版”反诈教学和基础功能辅导,高度重视农民的数字安全培训,重点培训数字平台账号密码安全、资金支付安全、电子设备安全、个人信息安全等方面。通过“邻里互助 + 线上答疑”解决日常应用数字技术难题。

4.2 构建阶梯式培训体系,强化技能供给精准性

依托农民职业教育体系,构建“基础普及—专项提升—场景应用”三级培训框架,以提升农民整体操作技能水平。联合农业院校开发模块化课程体系,基础层聚焦数字素养培育,用人单位可开展有针对性的职业技能培训以及各种数字专题讲座,创新培训形式、丰富培训内容,让农民工充分理解数字化对于个人工作和发展的重要价值。通过“理论讲解 + 模拟操作”模式,开展智能手机安全使用(如生物识别技术应用、钓鱼软件甄别)、涉农信息定向检索(如农业农村部官网政策解读、农产品期货市场数据查询)等实用技能训练;进阶层针对新型农业经营主体,开设智慧农业技术课程、农业生产大数据平台操作、特色农产品直播电商运营;建立培训效果评估机制,采用“技能认证 + 实践考核”双维度评价体系,将培训成果与农业项目扶持资格挂钩。

4.3 推进农村数字基建升级,夯实技能应用物质基础

加强农村地区的数字基础设施建设,确保宽带网络在农村地区的全面覆盖,让更多人能够享受到数字化带来的红利。推动 5G 网络向行政村延伸,实现农业产业园区千兆光纤全覆盖,建立网络质量动态监测机制,确保农户端平均下载速率不低于 50Mbps。同时,创新设备普惠模式,采用“政府补贴 + 企业让利 + 农户分担”投入机制,为低收入农户购置智能终端提供 30%-50% 价格补贴,联合企业开发适配农村场景的简化版智能设备。此外,构建乡村技术服务网络,每个乡镇设数字服务站,配 2-3 名专业技术员,提供“一站式”服务,建立 48 小时响应机制解决技术难题。

4.4 完善政策保障制度,激发农民参与乡村数字化内生动力

通过进行一定金额的补贴政策激励农民自发学习数字技能,提高其主动参与性。设立专项发展基金,对通过国家数字技能认证的农户给予奖励,对应用数字技术实现增收的农户,优先给予小额信贷贴息支持。将数字技能水平纳入新型职业农民认定指标体系,在农业龙头企业评选、家庭农场评级中设置数字应用加分项。建立“政企社”协同激励模式,引导电商平台对数字技能达标农户开放流量扶持通道,鼓励农业企业与培训机构合作开展“以工代训”,对吸纳农民参与数字化项目的企业给予社保补贴。

五、结论

农民数字化技能在政策推动和社会变迁中已有一定积累,但各维度的不均衡发展,未来仍需通过分层培训、基础设施升级与安全支持保障等方式,破解数字技能欠缺的难题,进一步强化地方政府间的政策协同,让农民真正成为数字时代的参与者、受益者,实现农民增收以及乡村全面振兴。

参考文献

[1] 金满文, 李悦. 数字乡村视域下农民教育培训效能提升的内驱、困境与纾解 [J]. 农业经济 ,2024,(11):90-92.

[2] 金满文, 李悦. 数字乡村视域下农民教育培训效能提升的内驱、困境与纾解 [J]. 农业经济 ,2024,(11):90-92.

[3] 张广胜,王若男。数字经济发展何以赋能农民工高质量就业[J].中国农村经济,2023(1):58-76.

[4] 康艳钦。数字经济时代新生代农民工高质量就业:价值、发展与优化 [J]. 商业经济,2024(5):25-27.

[5] 康艳钦 . 数字经济时代新生代农民工高质量就业:价值、发展与优化 [J]. 商业经济 ,2024,(05):25-27.

[6] 赵展慧,林丽鹂,王沛。充分激发各类经营主体的内生动力和创新活力(开局之年中国经济高质量发展述评 ⑤ )[N]. 人民日报,2023-12-24

基金项目:国家级大学生创新训练项目(202411481049)、杭州市哲学社会科学规划课题成果(Z24YD045)、杭州市临平区社会科学研究课题成果(Lpsk24B16)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)