基于结构方程模型的杭州“无废城市”建设市民满意度的影响路径分析

施孜林 黄初

杭州师范大学 浙江杭州 311121

1. 引言

2021 年 11 月,《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确提出要稳步推进“无废城市”建设 [1]。2022 年 4 月,生态环境部将杭州列为“十四五”时期“无废城市”建设试点城市 [2]。杭州在立足自身实际的情况下,探索构建“多元共治、绿色循环、智慧监管、创新示范”新模式,打造“无废城市”的“杭州名片”[3]。

为深入研究杭州“无废城市”建设市民满意度的影响路径,本研究对杭州市“无废城市”建设单元采用抽样调查方式进行问卷调查,建立统计模型,探究影响因子的作用路径。

2. 抽样设计方案

本研究首先通过预调查,针对杭州市民对“无废城市”建设的满意情况进行初步调研。根据预调查数据及相关计算公式,最终确定样本容量为 700 份。

在抽样设计阶段,本研究采用 πps 抽样和配额抽样相结合的抽样方法,采用三阶段不等概率抽样在“无废城市”建设单元获取调研样本。在最终发放的 700 份问卷中回收有效问卷 686 份,有效率达98.00%。调查数据均通过信效度检验,确保样本的科学性与可靠性。

3. 基于结构方程模型的影响路径分析

为探究市民对“无废城市”建设满意度的影响因素间的作用机理,本研究建立满意度评价指标体系,引入结构方程模型(SEM)刻画潜在变量之间的深层联系。

3.1 指标体系

本研究以满意度作为结果变量,最终形成基础设施、社会参与、循环经济、生态保护、满意度五个模块构成的 SEM 模型。各模块指标对应如下表所示:

表1 结构方程标体系表

3.2 信度检验

在建立结构方程模型之前,运用 SPSS 进行信效度检验。结果显示,潜变量基础设施、循环经济、社会参与、生态保护和整体量表的Cronbach α 系数分别为 0.823、0.872、0.854、0.809、0.807,均大于 0.8;组合信度 CR 值分别为 0.899、0.898、0.870、0.823、0.893,均大于 0.8;AVE 值均大于 0.6,表明本研究制定的量表具有良好的信效度,可用于构造结构方程。

3.3 建立结构方程模型

本研究用AMOS 软件采取极大似然估计参数法构建结构方程模型,对杭州市民对“无废城市”建设的支持度的模型拟合度进行分析,结果如下表所示:

表2 杭州市民对“无废城市”建设支持度模型拟合指标

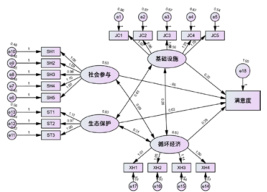

研究构建的结构方程模型自由度 df ≤5.0 ,拟合优度指数 GFI、比较拟合指数 CFI、规范拟合指数 NFI、增量拟合指数 IFI 均大于 0.8,模型各拟合值均在参考值范围,可见模型适配良好。最终模型结果如下所示:

图 1 参数拟合的结构方程图

4. 模型结果分析与讨论

为了进一步探究各个模块之间的影响,本研究建议如下原假设:H :基础设施对满意度水平有正向影响;

H2 :社会参与对满意度水平有正向影响;

H3 :循环经济对满意度水平有正向影响;

H∗ :生态保护对满意度水平有正向影响;

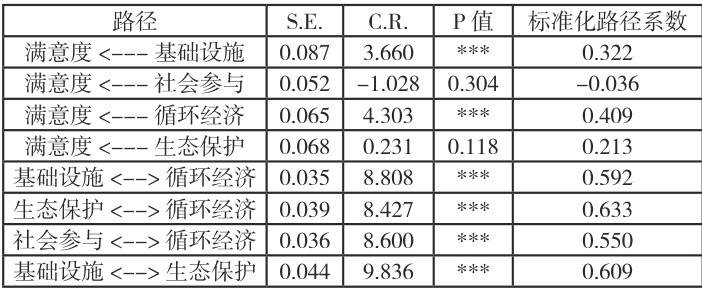

利用 Amos29 进行分析,结果如下:

表3 路径系数检验表

从表中可以看出,构建路径的 P 值均小于给定的显著性水平,说明以上4 个原假设均成立。

4.1 潜变量之间的关系分析

数据显示,潜变量基础设施、社会参与、循环经济、生态保护之间存在显著且正向的相互影响关系。具体表现为:基础设施满意度的提升会直接显著推动循环经济和生态保护满意度的提升;社会参与满意度的提升会直接显著推动循环经济满意度的提升;而循环经济满意度的提升又直接显著地增强了生态保护满意度。这表明“无废城市”建设的各个核心环节紧密关联、环环相扣,任一方面的改进都会联动提升其他方面的市民满意度,因此需要协同推进基础设施完善、社会广泛参与、循环经济发展和生态环境保护。

4.2 潜变量与观测变量之间的结论分析

“无废城市”建设中,潜变量循环经济和基础设施对观测变量 --市民满意度的提升作用最为显著,前者通过资源高效利用、绿色产品增加等可感知成果增强市民对“无废城市”建设的认可度,后者则直接通过便利的垃圾处理和回收设施提升市民生活质量和参与配合度。生态保护也带来正向影响,城市绿化、空气质量、湿地保护情况等环境质量的提升塑造更宜居的生活空间,从而提升市民满意度。

值得注意的是,社会参与以-0.036 的路径系数负向影响市民对“无废城市”建设的满意度。因此本研究从心理机制层面做出可能性解释:新政策在落实适应初期往往会产生一定的阵痛。当政府通过强化法规约束等方式大力推进“无废城市”建设时,有限的信息和个人能力都可能阻碍行为主体对环保行为的实施 [4];究其更深层的矛盾可能源于知识普及与行为实践的结构性失衡,当市民环保知识水平显著超越实际行为依从度时,这种认知失调导致市民可能通过降低社会信任度,降低环保积极性来缓解心理压力,最终形成满意度评价的系统性折损[5]。

“无废城市”建设初期会经历政策适应期的短期阵痛,如生活习惯改变带来的不便和企业转型成本上升,但随着体系完善,将释放出环境质量提升、资源循环收益倍增、城市治理成本下降等长期红利,最终形成生态效益与市民生活品质协同增长的可持续格局。

5. 对策与建议

为了更好的助力城市提升在 “无废城市”建设过程中的市民满意度,打造“全域无废、产城融合”的新型城市,本研究基于构建的结构方程模型及数据分析结论,针对性地提出以下建议:

5.1 强化基础设施与循环经济建设

研究显示基础设施和循环经济对市民满意度具有最显著的正向影响。因此建议重点提升垃圾分类设施覆盖密度与收运效率,尤其在老旧社区、商圈等痛点区域增设智能设备;同时加速循环经济产业化,通过政策扶持企业扩大绿色产品认证数量,加强产品生命周期管理,推动再制造产业发展以提高资源循环利用率,让市民直观感受资源高效利用的效益,通过基础设施与循环经济的联动,直接提升市民生活质量与认可度。

5.2 深化生态保护与多领域的协同增效

生态保护维度对提升市民满意度同样具有正向作用,且与基础设施、循环经济维度存在显著关联。因此考虑持续提升水质保护、可再生资源利用和绿化覆盖率,同时推动生态保护与基础设施完善、循环经济发展的深度融合,形成联动效应。例如在与循环经济的协同方面,可以推动循环经济产业链与生态保护需求对接,鼓励企业在产品生命周期管理中采用环保材料和清洁生产技术,减少污染物排放,实现资源循环利用与生态污染防控的双重效益。

5.3 优化社会参与机制,缓解政策实施的短期阵痛

社会参与路径呈现微弱负向影响,反映出政策初期的适应性问题。

为了平衡知识普及与行为实践,避免群众对“无废城市”建设出现认知失调,一方面,需要调整无废教育普及方式与力度,确保市民环保知识与实际行动能力相匹配;另一方面,要降低参与门槛,减少法规约束带来的抵触感,可通过丰富社区和商圈无废活动形式,普及生态保护知识,引导市民参与到生态监测、垃圾分类监督等实践中,让市民从“无废建设”的“旁观者”转变为“参与者”和“受益者”,通过增强参与感和获得感,逐步消减社会参与的负面影响。

参考文献

[1] 新华社. 中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见 [Z]. 中国政府网 . 2021-11-07

[2] 生态环境部办公厅 . 关于发布“十四五”时期“无废城市”建设名单的通知 [Z]. 中华人民共和国生态环境部. 2022-04-24

[3] 杭州市生态环境局. 杭州:引领“无废生活”新风尚 打造“无废城市”新名片 [Z]. 杭州市生态环境局 . 2024-03-27

[4] 王莹 , 任晖 . 环保行为的情理境研究 [J]. 资源开发与市场 ,2025, 41(07): 976-86.

[5] 高健 , 余富强 , 丁炫凯 . 信任、环保工作满意度与环保态度——基于 CGSS2010 数据 [J]. 社会科学家 , 2020, (08): 76-81.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)