教学中的微观地理探索

张翠珊

博罗县杨侨中学 广东省博罗县 516100

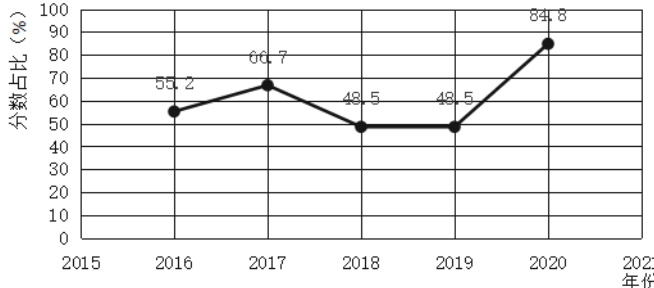

纵观近年广东高考地理题目,自改全国卷以来,微观地理题目的占比越来越重。命题者似乎悄悄把出题的角度转移向了微观地理,图 1 给出了近五年全国卷中具有明显微观地理特征非选择题的分数占比情况(含选做题)。在近五年的地理全国卷中,其题型和分数分布情况基本一致:1)第 1-11 题均为 4 分一道的选择题,在选择题部分,材料短小,难以区分,但具有明显微观地理特征的题目大部分集中第 9-11 题;2)而在非选择题部分,前两道大题分别占 22 分和 24 分,从 2016 年开始,必有一道大题具有明显的微观地理特征,到了 2020 年,更是两道大题均具有明显的微观地理特征;3)最后 10 分的一道大题为二选一(2016 年为三选一)的选做题,该部分题目每年至少有一道题目具有明显的微观地理特征。可见,微观地理在新的高考改革下逐步占据重要的地位。(注:地理题目中,宏观和微观材料结合紧密,具有明显微观地理题是指,在本题分值占 60% 以上的题目。)

图1 近五年全国卷微观地理非选择题的分数占比情况

然而,传统课堂上喜欢“背诵记忆”的考生,由于缺乏微观地理逻辑思维的训练,面对此类题型,显得非常力不从心。为此,本文结合高考新要求,首先对微观地理的特点做一个阐述,接着从备课、教学能力、作业形式及评价机制等方面入手,进行探讨分析。

一,微观地理特点

现代地理学在研究空间尺度上朝着宏观和微观“两级”方向极化发展。微观地理即微小的空间领域,其实指的就是从小角度、小范围研究事物的原理、变化特点和规律 [1]。微观地理通过对生活化和实际化的小范围区域考察,从而提高学生与时俱进的意识与能力,加强学生个体与社会环境间的互动。

微观地理注重从小角度切入,抓住原理,分析其内在的逻辑规律。例如,2020 年高考全国卷 I 中第二道大题,通篇围绕玄武岩台地,并从这个局部小区域延伸出三个问题:1)说出玄武岩台地形成以来因流水侵蚀而发生的变化;2)推测台地,平顶山和尖顶山形成的先后次序;3)试分析台地上有平顶山和尖顶山分布的原因。“说出变化”、“推测次序”、“分析原因”,三个问题无不指向逻辑分析,需要学生具有完整的知识架构和较强的推理能力。学生普遍反映该试卷难度大,其根本原因是这套题微观地理占比比以往更大。这充分体现了传统课堂上喜欢“背诵记忆”的学生不适应改革后的广东高考地理题,与现在广东高考要求的能力不匹配。

新改革下的地理核心素养,提出了人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力的要求。相比较宏观的地理考察方向,从地气水土生、工业、农业以及交通等传统大方面作答,微观地理更强调考生的逻辑思维,注重知识的内在联系,与地理核心素养新要求更加贴近。

二,微观地理教学改进

应对高考新要求,教育工作者更加要反应迅速,行动积极,转变教学的观念,从而适应高考提出来的新要求。本文从以下三个方面剖析微观地理教学方式的改进。

1 层次解构教材,系统备课

作为教学的第一个环节—备课,应针对教材做一个全面的系统分析,进行层次解构。该分析既包括表层系统分析,也包括深层系统分析。表层系统分析,即对地理教材课文、图像、作业系统进行分析,深究课文、图像与作业系统之间的关系,掌握课文系统中的知识点。深层系统分析,则指含有地理智能和思想教育意义的地理知识系统,是由地理概念、地理事实、地理原理及地理理论等构成的 [2]。两者相比较,侧重点不一样,表层系统侧重于对教材内容的了解和教材中知识点的掌握,即重教材。而深层系统则侧重于以教材为载体,锻炼学生对事物的逻辑分析能力,即重思维。

因此,老师要备表层和深层两个知识系统,并在教学中把两者糅合起来。

体现在课堂上,就是既要备框架知识点,也要细化原理的分析。

2 加强知识互联,提高教学能力

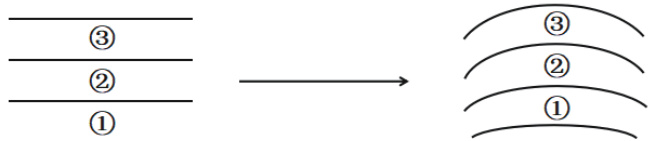

首先,在课堂教学中,加强教学方法的选择和设计。在上课前除了要备好教材,清晰把握教材的表层系统和深层系统外,还要充分做好课堂设计,提高教学质量。例如在学习向斜背斜的岩层新老关系的时候,如图 2所示,不应该一味记背,而是应该帮助学生理清新老关系,逐步向学生演示褶皱的变化过程。

图2 背斜的岩层新老关系(1-3. 岩层从老到新)

其次,要适当放手,提出问题,开展探究性学习。在教学中,提出问题时,不要因为过分担心学生的沉默,马上给出提示、引导和答案。留给学生思考的时间,适当给课堂加一点留白,也未尝不是一种好事。沉默下是思绪涌动,因此适当放手有利于学生的自主思考。

再次,题目的讲解,要注重逻辑联系。例如,在做练习时,关于我国某脐橙主产区出现脐橙滞销的原因分析这一问题,答案有四个点,分别是脐橙产量过大、品质下降、交通运输不便以及宣传和品牌不到位的原因。这几个答案之间有什么联系呢?作为老师需要从中找到这些答案的逻辑关系,把它们串联起来,而不是简单地呈现答案,一味让学生去记。

3 改进作业形式和评价机制

传统的作业,往往是老师布置练习题给学生,根据学生答案的正确率给予评价。这种评价方式确实能了解学生对于知识点的把握程度,但是却很难反映出学生思考的逻辑过程。因此,作业形式方面,一是依据学生的水平对评价要求进行细化,例如进行等级赋值的评价二是可以引入多样化的作业方式,尤其是能反映学生思考过程的作业方式。

面对新高考,不管老师还是学生都有一定的压力。,新高考对老师和学生都提出了更高的要求,老师要积极求变,主动转变,创新教学方法,而学生的“记忆书本”已经不足以学好地理了。苟日新,日日新,又日新。只有不断地学习反思,调整自己,更新自己,才能跟上时代的潮流,才能始终立于不败之地。

参考文献

[1] 张阳生. 现代地理学发展的“微观极”方向—微观地理学及其应用[C]// 中国地理学会 2011 年学术年会 .2011.

[2] 孙静涛,王幼俊. 基于微观层面的地理新教材分析—以高中地理必修 2( 人教版 1) 为例 [J]. 地理教育,2012,000(007) :107-108.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)