深埋地下发电厂房施工期温度场- 应力场耦合效应及分层分块浇筑工艺优化

何正平

中国水利水电第五工程局有限公司 610066

一、引言

随着“双碳”目标的推进,深埋地下发电厂房因具备良好的安全性、隐蔽性和环境适应性,在抽水蓄能电站、核电机组等工程中应用日益广泛。此类结构通常采用大体积混凝土浇筑,单次浇筑方量可达数千立方米,如某抽水蓄能电站地下主厂房单仓底板浇筑量达 5200m3, 。混凝土硬化过程中,水泥水化热导致内部温度快速升高(峰值可达 60-80% ),随后因散热产生收缩变形,在地基约束、相邻结构约束作用下形成复杂应力场。工程实践表明,某核电地下厂房施工期因分层厚度过大(3.5 米)导致层间温差超过 25℃,引发贯穿性裂缝的案例占比达 18% ,严重影响结构耐久性。传统浇筑工艺依赖《水工混凝土施工规范》等经验参数,采用固定分层厚度(2.5-3.0 米)和矩形分块( 20m×20m ),缺乏对不同地质条件(如硬岩地基与软岩地基散热差异)和结构部位(底板、边墙、梁柱节点)约束特性的精准分析,亟需通过理论研究与工艺创新提升施工质量。

二、施工期温度场 - 应力场耦合效应分析

(一)温度场演化规律

热源特性与温升模型水泥水化热释放遵循 S 型曲线,早期(1-3 天)释放速率最快,占总热量的 60%-70%, 。以P.O 42.5 普通硅酸盐水泥为例,每立方米混凝土水化热总量约为350-400kJ,导致内部温度在浇筑后48 小时内达到峰值。温度场分布受结构几何特征影响显著:底板中心因厚度大、散热面积小,温升幅度较边缘高 15%-20% ;边墙转角处因三维约束效应,峰值温度比平直段高8-1299 。某核电厂实测数据显示,边长 30 米的正方形底板中心温度达 72% ,而边缘温度仅 55% ,形成 17℃的径向温差。

散热路径与边界条件地下厂房施工期散热主要通过三途径:混凝土表面与空气对流(占比30%-40% )、冷却水管强制导热(占比 40%-50% )、地基热传导(占比 10%-20% )。现场实测显示,未布置冷却水管的底板中心降温速率仅 0.5℃ /h,而埋设 φ32mm 冷却水管(间距 0.8 米,水温 20℃)可将降温速率提升至 1.2∘CΩ/i h,峰值温度降低 12-15∘C 。不同地质条件下地基导热系数差异显著:硬岩(花岗岩,λ=3.5W/(m・K))散热效率是软岩(黏土岩, λ=1.2W/(m⋅K) )的 3 倍,导致软岩地基上的底板峰值温度更高、高温持续时间更长。

(二)应力场形成机制约束条件分类

外部约束:地基摩阻力、围岩刚度差异导致的变形限制,如弹性地基上的底板收缩时,边缘区域受到的水平约束应力可达 1.2-1.5MPa。某水电站厂房采用刚度不均的复合地基,软岩区底板边缘拉应力较硬岩区高 40% ,成为裂缝始发区域。

内部约束:混凝土内外温差引起的自约束应力,当中心与表面温差超过25℃时,表面拉应力可达2.0MPa,接近C30 混凝土早期抗拉强度(2.5MPa@7d)。有限元模拟显示,厚度 2 米的混凝土墙体,若中心温度 65℃、表面温度 35℃,则表面拉应力达2.2MPa,超过抗拉强度设计值的 80%< 。

应力时空分布特征 浇筑后 1-3 天,混凝土处于塑性阶段,弹性模量仅为峰值的 20%-30% (约5-10GPa),徐变效应显著,温度应力可松弛 40%-50% ;7 天后进入弹性阶段,弹性模量增长至25-30GPa,收缩应力快速积累,边角部位因“应力集中效应”,拉应力较平均水平高 30%-40% 。某抽水蓄能地下厂房监测数据显示,边墙与底板交界处的应力集中系数可达 1.8,该区域裂缝发生率占总裂缝数的 60% 以上,成为结构薄弱环节。

(三)耦合作用关键节点

温 - 应力耦合存在三个临界阶段: ① 升温期(0-48h):热膨胀产生压应力,但若浇筑温度过高( >30% ),早期弹性模量增长加快(每日增幅超 15% ),可能提前进入拉应力状态;②降温期(3-14d):收缩变形主导,当降温速率超过 1.5℃/h 时,约束应力增长率达 0.3MPa/d,超过混凝土抗拉强度增长速率(0.2MPa/d@C30); ③ 长期时效(14d 后):徐变松弛与温度重分布持续调整应力状态,残余应力影响结构耐久性,如持续拉应力会加速钢筋锈蚀,降低使用寿命 10%-15%. 。

三、传统分层分块浇筑工艺瓶颈

(一)参数设计主观性强

某水电工程传统方案采用“等厚度分层 + 矩形分块”,分层厚度 2.5 米(规范建议值),分块尺寸 20m×20m⨀ 。但未考虑不同部位约束差异:底板中心散热条件差,实际温升比设计值高 9℃,导致中心区域拉应力超过抗拉强度;边墙分块跨度过大( $2 0 \nast \$ ),拆模后角部因应力集中出现网状裂缝,裂缝率达 22%. 。此外,传统方法未结合混凝土初凝时间(约 6-8h)优化分层厚度,曾出现下层混凝土已初凝(强度1.2MPa),上层仍未浇筑的情况,导致层间结合力下降 30% 。

(二)施工缝处理粗放

层间施工缝普遍采用人工凿毛,深度仅 1-2cm ,低于规范要求的 5cm ,且未设置键槽结构,抗剪强度仅为整体混凝土的 60%-70%⨀ 。冬季施工时(环境温度 <5cC ),间隔时间超过 7 天未采取保温措施(如覆盖电热毯维持 10℃以上),导致层间结合面出现“冷缝”,超声波检测显示密实度降低 15% ,渗水试验漏水量增加2 倍。某项目因边墙施工缝处理不当,运营期出现渗漏,被迫进行化学灌浆处理,增加成本约 200 万元。

(三)温控措施滞后性

传统工艺依赖经验式通水降温,未根据实时温度场调整冷却参数。某项目底板埋设冷却水管间距 1.0 米(偏大),且未随温度峰值变化调整通水流量,导致中心温度骤降(10℃ /d),引发反向温差应力(表面受压、中心受拉),新增裂缝数量较预期增加 30% 。此外,未考虑冷却水管布置与钢筋排布的冲突,曾出现水管与主筋碰撞导致漏水,影响混凝土浇筑质量。

四、基于耦合效应的工艺优化策略

(一)分层厚度动态设计方法

建立“约束刚度 - 散热能力”双因子模型,采用 ANSYS 有限元软件进行温度场模拟,根据不同部位约束等级(硬岩地基取高约束,软岩地基取低约束)和散热效率(冷却水管布置密度)确定分层厚度:

强约束区(底板、梁柱节点):分层厚度 1.5-2.0 米,匹配冷却水管间距 0.6-0.8 米,水管呈梅花形布置,确保水化热在 3 天内散失 40% 以上。某核电工程应用后,底板中心峰值温度从 72℃降至 58℃,降温速率控制在 1.0% /h 以内。

弱约束区(顶板、自由边墙):分层厚度2.0-2.5 米,允许峰值温度较环境温度高20-25℃,利用后期徐变(30天徐变系数1.5)释放 60% 以上早期应力。结合MIDAS/GTS软件进行应力松弛分析,确保边缘拉应力≤ 1.5MPa。

(二)分块尺寸优化技术

采用“应力均衡化”分块原则,结合结构受力特点与施工机械能力(如混凝土泵车臂长56米)

平面分块:大底板采用“中心十字分块法”,首块浇筑尺寸 15m×15m (匹配泵车浇筑半径),后续块体按跳仓法施工,间隔时间 5-7 天(待先浇块强度达 70% ),减少相邻块体约束。分块缝设置 30cm 宽后浇带,内配双层 Φ20@150 钢筋,提高抗裂性能。

立面分块:边墙沿高度方向每 3 米设水平施工缝,结合环向预应力布置(间距 2 米),将单块宽度控制在 8-10 米(匹配模板尺寸),避免弧形边墙出现周向应力集中。采用 ABAQUS 软件模拟不同分块宽度下的应力分布,确定最优宽度为9 米,此时边角应力集中系数从1.8 降至 1.2。

(三)浇筑顺序优化控制

实施“对称约束释放”工艺,通过施工仿真系统(如Synchro 软件)进行4D 进度模拟:

底板浇筑:采用“由中间向四周辐射”顺序,首仓浇筑中心区(占底板面积1/4),24 小时后对称浇筑两侧区,利用初期混凝土的塑性变形(坍落度保留值 ⩾180mm )释放 30%-40% 约束应力。浇筑过程中控制混凝土入模温度 ⩽28% ,采用冰水混合物搅拌降低初始温度。

立体浇筑:遵循“先基础后主体、先低约束后高约束”原则,边墙浇筑滞后底板 5 天(待底板收缩完成 60% ),避免底板收缩对边墙产生水平拉力。梁柱节点采用“核心区优先浇筑”法,提前4 小时浇筑节点区高流动性混凝土(坍落度 220±20mm ),减少节点区应力集中。

(四)层间间隔时间精准控制

建立“温度- 强度双控”标准,通过埋设振弦式温度计和应变计实时监测:

温度条件:下层混凝土中心温度降至 35℃以下,且与环境温差 ⩽15% (避免温差过大引发应力突变);

强度条件:下层混凝土抗压强度 gtrsim10MPa (约 7 天龄期,通过早期强度推定公式计算),确保上层荷载传递安全。某项目将层间间隔时间从传统的3 天延长至5-6 天,层间结合面抗拉强度提升25% ,抗剪强度达整体混凝土的 85% 。

五、工程应用与效果验证

(一)项目概况

某抽水蓄能电站地下厂房,埋深 300 米,主厂房尺寸 150m×25m×50m (长 × 宽 × 高),混凝土总量 12 万立方米,设计使用 C30 低热混凝土(粉煤灰掺量 30% ,水化热降低 25% )。原方案裂缝发生率 12% ,主要集中在底板边角(占 45% )及边墙施工缝(占 35% ),  重影响结构抗渗性能。

重影响结构抗渗性能。

(二)优化工艺实施

温控系统升级:底板埋设 Φ32mm 蛇形冷却水管(间距 0.7 米,单仓水管长度800 米),通水流量 20L/min ,持续 7 天,出口水温控制在 25±2∘C ;边墙采用带保温层模板(5cm 厚挤塑板,导热系数 ⩽0.15W/(m⋅K) ),拆模时间延长至72 小时,延缓降温速率至 0.8∘C /h

分块工艺调整:底板分为9 块 ⋅15m×15m ),跳仓浇筑间隔5 天,每块设置2 条后浇带(宽度80cm );边墙按高度分为10 层(每层5 米),单块宽度 8 米,增设键槽式施工缝(深度 5cm,梯形截面 10cm×8cm ,间距 30cm ),缝面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料。

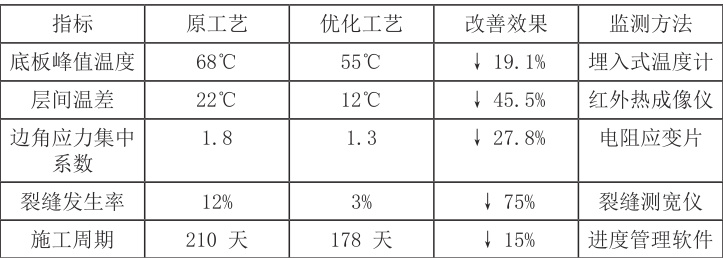

(三)监测结果对比

优化后, Γ 房主体结构未出现贯穿性裂缝,超声波检测显示混凝土密实度提升 10% ,抗压强度标准差从 4.5MPa 降至 2.8MPa ,均质性显著提高。运营期渗漏检测显示,单位长度渗水量从 0.8L/(m⋅min) 降至 0.2L/(m⋅min) ,达到一级防水标准。

六、结论与展望

深埋地下发电厂房施工期温- 应力耦合效应受材料特性、结构约束、施工工艺多重影响,需建立“温度场预测 - 应力场反演 - 工艺参数迭代”的闭环控制体系。通过 ANSYS、MIDAS 等软件进行多物理场耦合模拟,可精准识别裂缝风险区域。

分层分块浇筑工艺优化的核心在于平衡散热效率与约束应力,通过动态调整分层厚度、分块尺寸及浇筑顺序,结合冷却水管智能通水系统(如流量自动调节装置)和保温模板技术,可有效降低温度应力 30%-50% ,裂缝发生率控制在 5% 以内。

未来研究可结合数字孪生技术,开发基于 BIM 的实时耦合分析模型,集成温度、应力、应变等多源监测数据,实现施工过程的智能化调控。同时,探索纳米外加剂(如碳纳米管增强混凝土)在降低水化热、提高抗裂性能中的应用,进一步提升深埋地下结构的建造精度与安全性。

参考文献

[1] 陈立,王建安,刘宏伟。大体积混凝土温度场与应力场耦合效应试验研究 [J]. 岩土力学,2020, 41 ( 增刊 1): 452-458.

[2] 水利水电工程施工组织设计规范 (GB/T 15481-2021)[S]. 北京 :中国计划出版社,2021: 85-

92.

[3] 吴波,李建军,张涛。地下厂房混凝土施工裂缝控制技术研究 [J]. 工程力学,2021,38 (5):212-218, 225.

[4] 国际大坝委员会 (ICOLD). 大体积混凝土施工指南 ( 第3 版)[M]. 北京:中国水利水电出版社,2022: 45-68, 120-125.

[5] 王猛,刘军,陈亮。基于温度应力场的地下结构分层浇筑工艺优化 [J]. 建筑结构学报,2023,44(7):189-196,205.

[6] 中华人民共和国住房和城乡建设部。大体积混凝土施工标准 (GB 50496-2018)[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2018:32-38, 55-60.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)