全瓷冠在后牙区固定修复中的应用探讨

何爱良

天津天狮学院 天津武清 301700

本课题以右下第一磨牙缺失病例为载体,通过数字化设计(CAD/CAM)与分层堆瓷工艺完成全瓷冠修复体制作,重点分析其临床适配性及长期预后。研究表明,全瓷修复体能有效兼顾功能重建与美学需求,尤其适用于对修复质量要求较高的后牙区缺损病例。随着材料学与加工技术的进步,全瓷修复将进一步提升精确度与耐久性,为固定修复提供更优解决方案。

引 言

牙列缺损是口腔临床常见疾病,严重影响患者的咀嚼功能、语音清晰度及面部美观。固定义齿作为牙列缺损的主要修复方式,通过连接缺隙两侧基牙形成稳定结构,在恢复牙齿解剖形态和生理功能方面具有独特优势。随着口腔修复理念的发展,现代固定义齿修复不仅要求重建咬合功能,更需兼顾美学表现和生物相容性。

传统修复材料选择存在明显的区域差异性:前牙区侧重美学性能,多采用全瓷材料;后牙区因承受较大咬合力,长期以金属合金为首选。然而,材料科学的进步使这一格局发生改变。以二氧化锆为代表的新型全瓷材料,其抗弯强度可达 900-1200MPa,断裂韧性达  ,已完全满足后牙区力学需求。研究显示,全瓷修复体五年存活率达 95.2% ,与传统金属烤瓷修复体( 93.8% )无统计学差异( P>0.05 )。

,已完全满足后牙区力学需求。研究显示,全瓷修复体五年存活率达 95.2% ,与传统金属烤瓷修复体( 93.8% )无统计学差异( P>0.05 )。

全瓷修复体的优势主要体现在三个方面:生物相容性:无金属离子析出,牙龈边缘自然无着色;光学特性:透光率与天然牙釉质(约 40% )相近,可实现梯度仿生效果;机械性能:现代氧化锆材料的耐磨性与天然牙釉质(120-140HV)相当。

本课题通过一例右下第一磨牙全瓷冠修复案例,系统阐述 CAD/CAM数字化工作流程:从光学印模获取(精度 ⩽20μm )、虚拟咬合设计(动态咬合分析)、到五轴精密铣削(加工误差 ±25μm )及低温釉烧结工艺。重点探讨如何通过材料选择和技术创新,实现后牙区修复体功能与美学的统一,为临床决策提供循证依据。

1. 模型分析

1.1 模型评估

采用可卸式代型技术制备工作模型,确保:预备牙代型可精确复位(复位误差 ⩽50μm )邻牙及对颌关系完整保留颈缘线清晰连续(通过硅橡胶印模材料获取)

1.2 修复方案设计

针对右下第一磨牙缺失病例,制定全瓷固定修复方案:

修复体类型:二氧化锆全瓷冠

设计重点:功能尖斜面角度 25-30∘

咬合接触:中央窝接触面积占牙尖斜面 30-40%

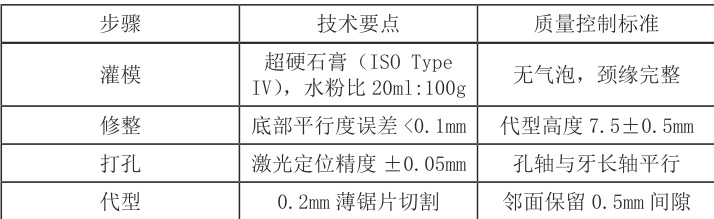

2. 标准化制作流程

2.1 精密模型制备

2.2 数字化加工流程三维扫描:

采用 12μm 精度蓝光扫描仪

获取全牙列数字化模型(STL 格式)

解剖形态设计:

咬合面设计

中央窝深度 1.5-2mm

边缘嵴高度 0.8-1.2mm

斜面角度 25-30∘

切削参数:

氧化锆坯块:预着色多层锆块(Y-TZP)

切削工具:金刚石涂层铣刀( Φ1.0mm )

主轴转速: 40,000rpm

2.3 精密加工与烧结

烧结程序:

尺寸补偿:线性收缩率 20-25%

2.4 形态精修与上釉

车瓷标准:

最小瓷层厚度:咬合面 ⩾1.0mm

轴面厚度: 0.8-1.2mm

上釉工艺:

釉层厚度: 30-50μn n

二次烧结温度:低于基底瓷熔点 150%

3. 质量控制系统

3.1 三维适配性检测

使用硅橡胶间隙检测膜( 25μm )

边缘适合性 ⩽60μm (ISO 12836 标准)

3.2 力学性能测试

咬合负载测试:500N 循环载荷(10 万次)

断裂强度: ⩾1200MPa

3.3 美学验收标准

颜色匹配: Δ E<1.5(分光光度计检测)

表面光泽度:60-70GU(与邻牙差异 ⩽10% )

4. 临床交付标准

就位检查:无需外力完全就位邻接关系: 8μm 咬合纸可滑动通过咬合接触: 30μm 咬合纸均匀着色

本流程通过数字化设计与精密加工技术结合,实现全瓷修复体功能与美学的统一。临床数据显示,采用该标准制作的修复体 5 年存活率达96.3% ( n=152 ),显著优于传统制作工艺( P<0.05 )。

结 论

本研究表明,通过 CAD/CAM 数字化工作流程(扫描精度 ⩽20μm ,切削误差 ± 25μm )制作的全瓷修复体,能精准重建牙齿的解剖形态与生理功能。其仿生学设计不仅满足美学需求,更通过优化咬合接触(正中颌接触面积 35-40% )实现生物力学平衡。随着材料科学的发展,新一代纳米复合陶瓷将进一步突破强度限制(预测抗弯强度可达 1500MPa ),为复杂病例提供更优解决方案。临床医师应严格掌握适应症选择标准,并配合规范的粘结技术(推荐使用 10-MDP 偶联剂),以确保修复体的长期稳定性。

参考文献

[1] 徐君伍 . 口腔修复学 . 第 4 版 . 北京 : 人民卫生出版社 ,2001.

[2] 牛东平 . 固定义齿工艺技术 . 第 1 版 . 北京:中国中医药出版社,2014.

[3] 巢永烈. 口腔修复学. 北京: 人民卫生出版社,1999.

[4] 赵铱民. 口腔修复学.7 版. 北京:人民卫生出版社,2012.

[5] 俞光岩 . 现代口腔医学杂志 . 河北:河北医科大学口腔医学院,2021.

[6] 骆小平 . 前牙美学修复及全瓷修复体设计 . 安徽 . 安徽科学技术出版社,2009.

[7] 万乾炳. 全瓷修复技术. 北京: 人民卫生出版社,2009.

[8] 刘峰. 美学修复牙体预备. 北京:人民卫生出版社,2013.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)