“生活即教育”理念的实践落地探究

游才龙

重庆市合川区凤凰小学

引言:清晨六点的凤凰小学校园,当第一缕晨光掠过教室窗棂时,美食工坊里已是蒸汽氤氲。系着围裙的孩子们正将面团抻拉成银丝般的面条,灶台上砂锅咕嘟作响,空气里弥漫着花椒与骨汤交织的醇香——这并非专业厨校的实训场景,而是学校“凤味”校本课程的日常剪影。

陶行知先生曾疾呼:“教育是生活的改造”,但在应试教育的重轭下,劳动课常沦为“保洁时间”,生活与教育渐行渐远。2022 年《义务教育劳动课程标准》的颁布,犹如投入深潭的石子,激荡起“以劳育人”的千层浪。然而政策落地面临现实拷问:如何让劳动教育从文件走向灶台?怎样使“生活即教育”的百年箴言不再悬浮于理论高空?我们以“锅碗瓢盆”作答:当学生指尖的面粉沾染课本,当油盐酱醋调和学科边界,“凤味”课程构建起三维五环的实施模型——在锅铲与教鞭的交响中,我们见证教育向着生活沃土深情俯身的动人回归。

实施框架:三维五环模型

为打通理念落地的“最后一公里”,课程构建“三维五环”动态实施模型。

模型说明:

三维场域联动:家庭夯实劳动情感、学校聚焦技能系统化、社区实现成果社会化。

五环流程闭环:从生活问题出发,经历观察探巡、实践探究、创造提升,最终回归生活应用。

二、真实课堂切片:火锅底料制作课的深度实践

环节1 :情境创设——从银幕到灶台

播放《火锅英雄》中沸腾的火锅镜头后,教师抛出核心问题:“重庆火锅为何坚持用牛油?”——引导学生从生活现象思考科学原理。随即进行油温控制演示:将干花椒投入 170% 热油,3 秒后捞起,学生观察“香而不焦”的临界状态,记录油泡形态与声响特征。

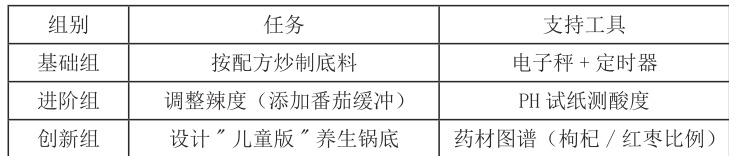

环节2 :分层实操——因能施教的精准设计

基于学生能力测评数据,设置三级任务组。

环节3 :生活迁移——从课堂到餐桌

课后实践任务:“为家人设计火锅宴”。学生浩宇的作业令人动容—针对爷爷的胃病,他查阅《食物相克表》后设计菌汤锅菜单,附上爷爷手写反馈:“孙儿做的汤,暖胃更暖心”。此类案例印证陶行知所言:“教育只有通过生活才能产生真正力量”。

三、家校社协同:构建劳动教育共同体

1. 家长资源“三进”机制

为解决资源瓶颈,建立制度化合作路径:

技艺进课堂:厨师家长张伟演示“蓑衣黄瓜”刀工(每片厚 0.2mm ,连切200 刀不断),录制《绝技解密》微课。

设备进校园:家委会捐赠 10 台智能炒菜机,实现“1 师带 40 生”的大班教学(温控精度  )。

)。

评价进家庭:开发《每日劳动打卡册》,家长通过扫码上传实践视频,累计收到 83% 家庭持续反馈。

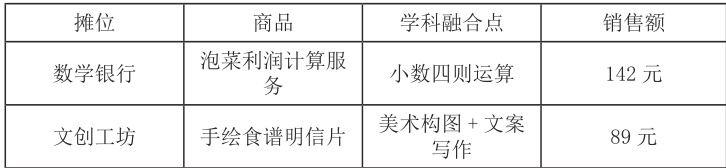

2. 社区联动实践

每月举办的劳动集市成为社会化实践平台——小陶子集市:

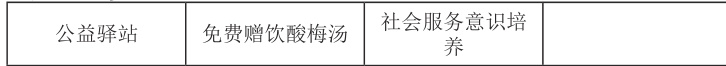

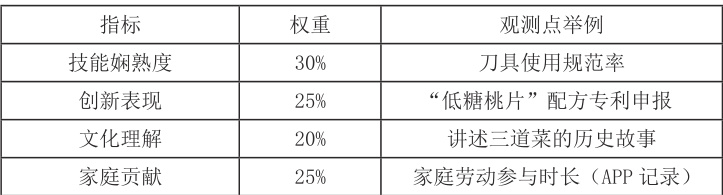

四、动态评价体系:见证生命成长的刻度

1. 劳动素养成长档案——以李笑笑(四年级)为例

”最美少年”多维评价表

采用量化指标与质性评价结合:

五、实施成效深度分析

1. 学生能力增值图谱

通过 12 项劳动技能考核发现:基础技能合格率从 41% 升至 92% (如刀具安全使用)。高阶能力显著提升: 85% 学生能设计营养套餐, 70% 掌握2 种非遗技艺。质性转变:自闭症学生小航在“剥毛豆”任务中首次主动牵手同伴——劳动成为疗愈心灵的良药。

2. 教师专业蜕变轨迹

杜世梅老师在反思日志中写道,“当学生指着煸炒的回锅肉惊呼”肥肉缩水比瘦肉多 27% 时,这堂意外的数学课让我彻悟:生活现场蕴藏的教育能量,远胜刻板的教材例题。

3. 文化认同的具象表达

校园传唱的《凤味童谣》成为精神图腾:“三江鱼儿跳,桃片薄如纱,学校是我家,锅碗瓢盆写年华”——童谣作者小雨在日记中补充:“原来锅铲也能写出诗篇”。

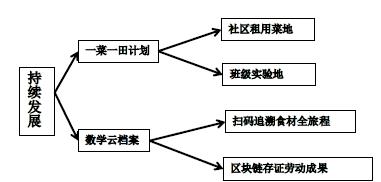

六、反思进化:深耕生活的教育沃土

1. 破解“重学业轻劳动”的三大策略

认知重构:开发《厨房里的数学》微课(例:用“和面水粉比”讲解分数计算)

制度保障:设立“劳动奖学金”,实践成绩占比综合素质评价 15% 。

价值显性化:录制《劳动改变的我》学生纪录片,家长观看率达95% 。

实施数据:首季收获食材供应课程用量 35% ,节约采购经费2100 元。

结语:从理念到生命的共鸣

当家长在“最美少年”颁奖礼上,颤抖着品尝孩子亲手做的合川肉片而哽咽落泪;当学生将劳动集市赚取的142 元利润,全部捐赠给山区小学的厨房建设——这些鲜活的瞬间让陶行知先生“生活即教育”的理念,从纸面的理论升华为生命的诗行。 正如那首在校园传唱的童谣所昭示:在这方飘着椒香与书香的沃土上,锅碗瓢盆奏响的,正是生命成长最动人的乐章。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)