文化交流视野下的高中历史教学活动设计

朱与橙

苏州市第三中学校

在全球化进程不断深入的今天,文化交流与碰撞已成为人类历史发展的重要主题。高中历史教育作为学生历史观念和文化认同形成的重要阶段和培养学生历史思维和文化理解的重要途径,对于培养学生的正确文明观具有不可忽视的作用。因此,教师应渗透唯物史观,让学生沿着文化自信的主线,对古今中外文化进行溯源与探究,以此培养学生全球视野,从而客观理性看待文化多样性。笔者以选择性必修三第13课《现代战争与不同文化的碰撞和交流》为例,通过具体教学策略,为实现上述目标提供思考方向。

一、基于文化自信,确立教学目标

选择性必修三“文化交流与传播”这本书从人类历史上文化交流的不同切入方式展现地域文化的多样性、交流与传播途径的交互性、文化保护的传承性 1,《普通高中历史课程标准》要求学生了解人类文化交流与传播的基本方式、途径、方法和手段。能够扩大国际视野,增强国际理解,拥有博大胸怀,树立爱国主义和关怀人类共同命运的观念;能够认识到世界各国、各地区、各民族都为创造人类文化作出了贡献,不同文化之间相互尊重、平等相待,加强交流互鉴,促进共同发展。2因此,这册书的核心要旨即是基于文化自信来培养学生对待全球多样文化正确的认识。

而《现代战争与不同文化的碰撞和交流》位于本书第五单元《战争与文化碰撞》,这一单元主要展现古代、近代、现代战争对人类文化造成深重灾难,导致人类文化的断裂民族文化的失忆,但在客观上又促进人们反思传统文化和认知外来文明,加速文化交流与重构。基于课标“认识重大战争对人类文化的破坏,以及战争在客观上为不同文化的碰撞、交流和交融提供了契机”,结合单元主旨,确立本课的中心词:战争和文化。从大概念角度出发,三个子目间存在内在逻辑:第一子目以“一战”为契机促进文化碰撞,进而殖民地半殖民地民族意识觉醒;第二子目战争规模扩大,因此对世界各国产生更深远影响,民族自决原则上升为政治理论推动“世界殖民体系瓦解”人们开始重新审视各国文化,呈现文化交流与重构的趋势;第三子目揭示“现代战争”后出现一系列新兴民族国家,形成“文化交流与碰撞”之果。而中国既是一战二战的参与国,同时也是新兴民族的代表国,中国近代救亡图存的道路亦是对不同文明进行改造与重组的过程,中国的特色道路正是基于对中国优秀文明的文化自信。

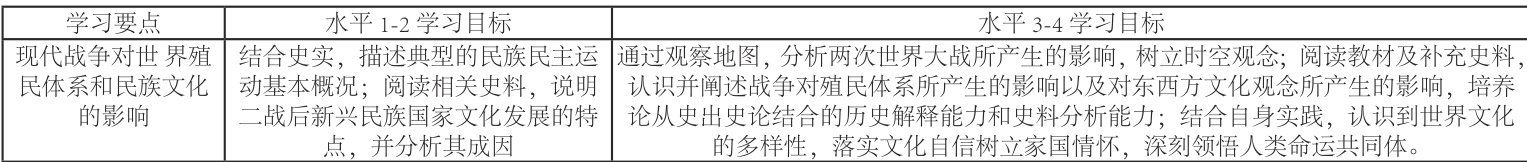

教学主线确立后,需要更精细化的教学目标作为导向。教学目标的设定必然依托于学生的认知能力、水平以及历史课程目标、核心素养,选择性必修三是针对步入高二高考选历史在学生,学生在初中和高中必修历史课程学过一战、二战和不同时期的民族独立运动,同时质量标准要求上对应是 3、4 层次,因此我制订了如下教学目标。(见表1)

二、展现文化重构,实施教学环节

(一)新课导入:

呈现:

材料 1:西洋的法子和中国的法子,绝对是两样,中国要想走向现代,决计革新,一切都应该用西洋的新法子,不必拿什么国粹、什么国情的鬼话来捣乱。

—1918 年5 月陈独秀《今日中国之政治问题》

材料2:人们看到,国家的情况一天天变坏,环境迫使人活不下去。怀疑产生了,增长了,发展了……沉重的失望代替了原先的希望。

《毛泽东选集》第四卷

材料 3:此次战争,使欧洲文明之权威大生疑念。欧人自己亦对于其文明之真价,不得不加以反省。

—李大钊《东西文明根本之异点》设问:国人的态度发生怎样的变化?

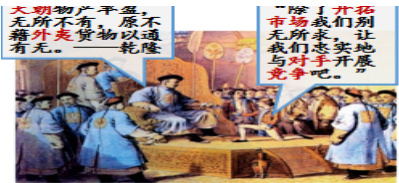

设计意图:通过图片生动再现中西文化礼仪的差异,引导学生从清帝与马戛尔尼的对话中得出天朝上国、文化自大。而后展示两则与之形成反差的史料,并提示学生结合当时时代背景,进一步提问学生国人的态度发生怎样的变化?什么原因导致人们对文化进行反思?通过材料的对比与冲击,激发学生探索心理, 由此引入本课,同时在回顾已学知识的过程中,将新旧碎片化知识勾连起来,逐渐形成体系。

新课讲授:

环节1:民族觉醒与文化反思呈现:

材料 4:一位法国官员评论:“参与到第一次世界大战中的这 17.5万非洲士兵,在法兰西和佛兰德的壕沟里掘好了旧非洲的坟墓。”白人不再被认为是天命注定的统治有色人种的种族……返回家园的殖民地居民对欧洲领主不可能再像以前那样恭顺。……

法国驻印度支那总督于 1926 年写道:“这场把欧洲浸润在血泊中的战争已经……唤醒了远离我们的土地上人民的独立意识……过去几年里,一切都变了。不论是人还是思想,就连亚洲本身都变了”

——斯塔夫里阿诺斯《全球分裂:第三世界的历史进程》

材料 5:各族人民拥有平等权和自主权,享有直接分离并建立独立国家的权利

——1917 年《俄国各民族人民权利宣言》

材料 6:对于我们希望保障其国际地位的奥匈帝国治下的各民族,必须给与最自由的机会,使之获得自治的发展。

—1918 年威尔逊“十四点原则”第10 点设问:一战产生了怎样的影响?

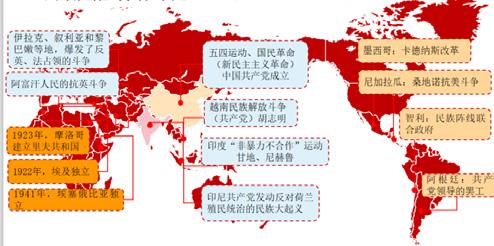

设计意图:通过地图回顾纲要下册知识,一战后国际版图发生变化:四大帝国解体、新兴民族国家诞生,树立时空观念;展示史料,培养学生论从史出的能力,以多元视角展现一战带来灾难的同时又客观上促进了民主、自由思想的传播,民族自决原则在殖民地传播开来,成为指导当地人民为独立、民主而斗争的武器,为即将讲述一战后中国对东西文化反思作铺垫。

展示:

材料 7:自从德国打了败仗,“公理战胜强权”,这句话几乎成了人人的口头禅……美国大总统威尔逊屡次的演说,都是光明正大,可算得现在世界上第一个好人。

—陈独秀《每周评论》发刊词1918.12.22

材料 8:感尔逊总统的平和意见十四条,现在也多半是不可实行的理想,我们也可以叫他做威大炮。

——陈独秀《威大炮》1919.2.9

材料 9:欧战既使许多西人对自己的文化丧失信心,战后的欧洲出现了“崇拜亚洲之狂热”。孔子、老子被许多人奉为宗师,仅《道德经》的译本战后的德国就出版了 8 种。剑桥大学等著名大学的入学考试,开始增加包括中国的古代典籍在内的东方文化的内容。

——郑师渠《论欧战后中国社会文化思潮的变动》设问:陈独秀对威尔逊评价有何变化?原因?产生什么影响?

设计意图:通过展示史料,展现一战结束前后国人对西方文明态度的转变,联系中国史的相关知识,引导学生对深刻领悟五四运动是完全意义的反帝反封建爱国运动,民族意识空前高涨,马克思主义在中国广泛传播,国人对待中西文化更加科学理性化。引导学生链接纲要下册民族民主运动的相关内容,配合展示地图,增强时空概念,使其认识到一战冲击着帝国主义力量,客观上推动民族解放运动迎来高潮,使得世界殖民体系开始解体,促进世界各国开启对中国传统文化与西方文化的反思与对话。

环节2:民族独立与文化重构

1、民族独立的原因

展示材料

材料 10:发展国际间以尊重人民平等权及自决原则为根据之友好关系,并采取其他适当办法,以增强普遍和平。

促成国际合作,以解决国际间属于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题,且不分种族、性别、语言或宗教,增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重。

—1945 年6 月通过的《联合国宪章》

材料 11:两次世界大战的消耗使原来作为资本主义中心区域的西欧创伤累累,实力大为削弱,在原有基上已不可能继续主导世界体系,也无力继续维持庞大的海外殖民帝国。……各殖民地的人民,在反法西斯侵略的斗争中,极大地增强了殖民地人民的民族主义意识,这种觉醒了的民族主义在打败法西斯后自然地转化为争取民族独立的思想武器。

—摘编自王斯德主编《世界通史》设问:二战后世界殖民体系瓦解的原因是什么?

设计意图:预设学生通过阅读教材内容,将教材上概括性的语言与呈现史料中的关键信息相结合,培养学生历史解释能力,加深学生对战争客观影响的认识:二战进一步将民族自决原则上升为国际政治理论。为即将讲述世界殖民体系瓦解埋下伏笔。

追问:各地文化呈现怎么样的趋势?

呈现:

材料12:1945 年6 月通过的《联合国宪章》强调“不分种族、性别、语言或宗教,增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重。”二战后,英帝国很快解体,法国也不得不承认印度支那、阿尔及利亚等法属殖民地独立。1955 年万隆亚非会议隆重举行,通过《关于促进世界和平和合作的宣言》,引申和发展了和平共处五项原则,提出了各国和平相处友好合作的十项原则。

——摘编自吴于廬、齐世荣主编《世界史。现代史编下》

材料 13:二战时期中美文化交流的内容和形式都比较广泛,双方互动积极,效果显著。这一时期美国的文化外交战略是发挥公共外交的作用,广泛而迅速地传递美国的正面信息进而影响世界舆论,力争反法西斯战争胜利。中美文化交流涉及教育、科研、技术等文化领域,向中国派遣技术专家。……这一时期美国对华除军事和经济以外的文化“输血”对中国人民取得抗日战争的伟大胜利至关重要,在物质与精神极端匮乏的中国无异于雪中送炭,其影响至深、至广。总之,美国对华的文化援助,给战时的中国注入了顽强的活力,促进了中国教育、科技和经济的发展。

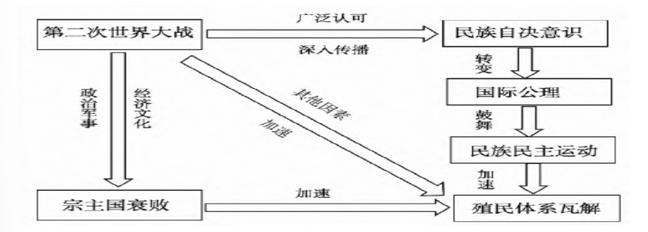

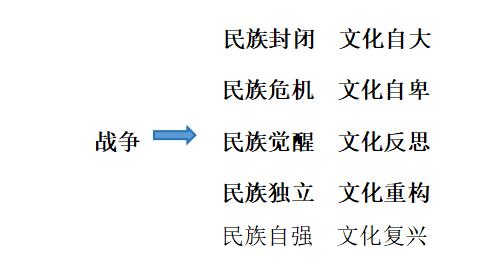

——袁德刚《试析二战时期的中美文化关系》设计意图:通过层层扣问,与思维导图,引导学生梳理环节 1、2的相关知识,将碎片化知识整合形成逻辑化体系,使学生认识到一战、二战在客观上推动包括中国在内的殖民地半殖民地逐渐实现民族独立,同时又为各地文化的交流碰撞与重构提供契机,为即将讲述的民族自强与文化复兴的关系埋下伏笔。

环节3:民族自强与文化复兴

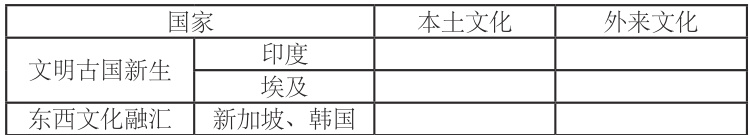

设问:阅读教材结合所学,填写下表。概括新兴民主国家在选择与重构文化时遵循了何种原则?

设计意图:阅读教材,回顾纲要下册的已学知识,梳理印度、埃及、新加坡韩国独立后的文化特色,培养自主学习能力。预设学生各抒己见,加强历史解释的培养,引导学生认识到:

二战后,新兴民族国家在保留本国的传统基础上积极吸收外来优秀文化文化,形成本国文化与外来文化相结合的新文化,促进了国家复兴。

追问:如何理解新兴民族国家的文化复兴?

材料 14:对这些新生国家的前途,西方存在两种不同的观点。一种是悲观的,他们预测新独立的国家将无法克服面临的巨大困难,将长期深陷种族矛盾、阶级冲突、社会动乱而不能自拔。一种是乐观的,他们认为,新独立国家如同十八九世纪的欧洲国家,只要学习西方,走西方所走过的道路,必定会成为现代化的国家。……50 年过后,这些新独立的国家并不是完全走西方走过的路,他们在现代化进程中走的是一条属于自己的路。

—马克垚《世界文明史》

设计意图:通过分组讨论的形式,合力解读“文化复兴”概念,增强学生合作探究、史论结合的解释能力。师生共同总结政治与文化的关系:国家独立是文化复兴的前提和保障。

课堂小结:

最后,师生协力完善板书内容(图 6),加深学生对待全球多样文化正确的认识,总结全课,升华主旨。

三、力求文化复兴,设计课后作业

材料15:材料中国人所发明的礼让、和气、智慧、乐观的人生之道,则实为西方文化所不及,因为西方人的人生之道以竞争、侵略、不知足与破坏为要素。……中国人要向西方人学习科学,西方人更要向中国人学习其人生之道,以实现这两种文化要素的优势互补。

——罗素《中国之问题》

材料 16:文明是平等的,人类文明因平等才有交流互鉴的前提。文化交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。不同文明之间的互学互鉴,是要取长补短,而非崇洋媚外,对自己的长处视而不见;是要求同存异,而非消弭认同,在文化的交流碰撞中失去自我

2014 年 3 月 27 日,习近平主席在联合国教科文组织总部发表的演讲

问题:根据材料,结合中国近现代史,从“文化复兴”的角度就上述观点进行评述,撰写成文,史论结合。

设计意图:通过设计这一开放性试题,要求学生梳理近代中国救亡图存运动的同时,认识一代代国人基于不同时空背景选择不同的复兴道路。同时结合材料,认识到只有实现民族自强,树立平等、互鉴、对话、包容的文明观,才能实现真正的文化复兴。感悟文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。

结语

通过本次教学活动,学生不仅能够从文化交流的视角重新解读现代战争的历史意义,还能深刻认识到战争背后的文化互动逻辑。历史教育不应局限于事件的简单记忆,而应引导学生思考不同文明如何在冲突中相互影响、吸收与创新。本活动通过史料探究、合作探究,培养学生的批判性思维和全球视野,使其在理解历史的同时,也能以更加开放、包容的态度面对当今世界的文化多样性。未来,历史教学应进一步挖掘文化交流的深层内涵,帮助学生在历史的镜鉴中汲取智慧,成为具有跨文化理解力的新时代公民。

参考文献

1. 徐蓝,朱汉国. 普通高中历史课程标准(2017 年版2020 年修订)解读[M]. 北京:高等教育出版社,2020:138-139;142-145

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)