沙漠化地区生态光伏防沙治沙技术应用

冉彦龙

甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司 甘肃 兰州 730000

我国沙漠及戈壁面积较大,主要分布在西北地区,其中沙漠化地区具有气候干旱,降水稀少,风沙活跃及沙尘暴频繁,光照及风力作用强烈等特征,其生态环境相对较差。日益加剧的沙漠化作用致使我国每年遭受了巨大的直接经济损失,防沙治沙工程建设已经成为治理沙漠化问题的关键环节[1-3]。

1 光伏场区特征

1.1 太阳能资源特征

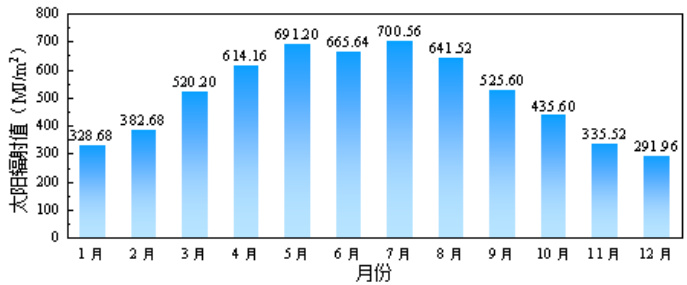

巴丹吉林沙漠地区属于温带大陆干旱气候,平均蒸发量在 253-1210mm 之间,甚至可达 3000mm 以上,年平均降水量在 30-120mm ,是降水量的 40~80 倍 [4],其呈现干旱少雨、日照充足、昼夜温差大的特征。JD 光伏场区位于巴丹吉林沙漠地区东南部,依据国家标准《GB/T37526-2019 太阳能资源评估方法》,确定了 JD 光伏场区平均年太阳辐射量为 6133.32MJ/m2 (图 1),经对比发现,其为 B 级资源等级,属于太阳资源很丰富区;太阳能资源稳定度值为 0.4236,其对应水平面总辐射量稳定度等级处于 B 级稳定等级;另外,该区域太阳能资源直射比值为 0.6327,在直接辐射等级中,属于 A 级很高等级。JD 光伏场区年平均日照时数为 2500h~3500h ,年日照百分率处于 60%~74% 之间。综上可知,丰富的太阳能资源表明其比较适合建设光伏发电系统。

图1 JD 光伏场区太阳能辐射数据

1.2 风沙特征

巴丹吉林沙漠地区分布于省、内蒙古自治区,冬、春季风力强劲,年均风速 3-5m/s ,春季大风、沙尘暴频繁时风速甚至可达 8~10m/s ,全年盛行西北风和西风,风速整体变化趋势从西北至东南逐渐减小。该场区多年平均风速为 1.6m/s ,极端最大风速达到了 24m/s ,最大风力9 级。受雅布赖山遮挡,沙漠东南侧大风日数(瞬时风速 17m/s 以上)相对较少。沙漠东南部地区沙尘暴日数较多,但在压沙造林等生态环境治理实施后,年均沙尘暴日数从 30\~40 天 / 年降低至 5\~10 天 / 年。在气候变化和生态治理的综合影响下,沙尘暴频次呈波动状态,2000\~2010 年沙尘暴活动有所减少,但近年来受极端天气影响,局部地区强沙尘暴事件有所反弹。

2 光伏防沙治沙技术应用

2.1 光伏场区现状

JD 光伏场区原始现状为长期风蚀形成的连续高大新月形沙丘链及深沟壑,整体地形高低起伏不均,坡度较大,迎风面及背风面高差20~30m 。场址区流沙厚度在 15~20m ,沙丘高度在 5~15m 之间,表层砂土颗粒级配较小,大风时易随风迁移,电站建设中需采用不同的基础强化措施,避免流沙影响光伏支架稳定性。但在电站建成后,外围的流动沙丘和内场的浮沙层,会对电场安全带来威胁,尤其是沙尘暴、风蚀导致地貌单元变化,并对光伏阵列区造成极大危险,将影响支架基础的稳定性。因此,光伏场区施工前,开展完成了场址区场地平整工作。

2.2 光伏场区防风治沙技术

在光伏工程建设完毕后,结合沙漠光伏场区特征,设计了两种防风治沙方案。

网格化稻草沙障:在光伏组件下、组串间建设网格化稻草沙障,按照 1.5m×1.5m 网格间距要求,在区域内先开挖宽度、高度分别为 0.3m 、0.2m 的小沟,把稻草横向整齐、无间隙地铺设在沟道之上,以原状沙覆盖并固定稻草的中间位置,再把两边上翘的稻草用沙子堆积,使之与沙面形成垂直角度,最终形成子方阵区域内固沙防风草方格。稻草选取时要求长度 ⩾0.5m ,干燥无腐烂,其直立段高度 ⩾0.3m ,此时可拦截风沙流中 80% 以上的跃移沙粒,短期防风固沙效果显著。这种网格化稻草沙障能够大幅度降低近地表风速,减缓沙粒起动和迁移,适用于光伏区微地形起伏较大的区域,即高低起伏不均,坡度较大,迎风面及背风面高差大的巴丹吉林沙漠 JD 光伏场区,且在光伏阵列迎风侧、道路两侧等高风蚀风险区域效果更好。通过网格化布局稳定地表,防止流沙掩埋光伏组件,施工标准化按固定间距和沟规格施工,稻草与沙体结合紧密,抗风蚀能力相对较好。

地表覆盖稻草与自然植被恢复:在光伏组件下、组串间空露的地表铺撒覆盖一层稻草(麦草),覆盖压沙,阻挡沙子流动,遇水长出沙生植被,起到永久固沙效果。道路两侧采用网格化稻草沙障固沙。地表覆盖稻草与自然植被恢复相结合,当覆盖层较厚时可以通过抑制蒸发、保墒增肥,促进沙生植物种子萌发,逐步形成植被覆盖,实现永久固沙;稻草分解后增加土壤有机质,改善沙地持水能力,契合荒漠生态修复目标,自然演替植被更具适应性,降低后期管护需求。该方案仅需铺撒稻草并压沙,无需复杂网格施工,材料利用率高而综合成本低。不足之处在于初期抗风蚀能力弱,松散稻草覆盖层易被强风吹散,需结合少量石块或沙埂等压沙措施固定;依赖自然环境及其降水条件,植被长成周期长,所以需配合临时固沙措施。

综合采用网格化稻草沙障与梭梭种植、地表覆盖稻草与自然植被恢复的两种防风固沙方式,即可以采用稻草隔防风固沙,且利用雨天从光伏组件收集的雨水对种植的梭梭等自然植被进行浇灌,同时光伏发电板的遮荫作用减少了高强度日照对植被的伤害,光伏场区内蒸发量减少而空气湿度增加,上述综合作用均保证梭梭等植被的成活率,有效地实现了沙漠化地区的防风固沙、绿化环保。该种方式在巴丹吉林沙漠地区得到了大范围的推广和使用,对于防风固沙具有良好的生态环保效果。

3 结论

针对巴丹吉林沙漠 JD 光伏场区现状,网格化稻草沙障技术显著降低近地表风速而抑制沙粒移动,整体抗风蚀能力相对较好,更适用于在光伏阵列迎风侧、道路两侧等高风蚀风险区域,但经济成本较高且需要定期维护。地表覆盖稻草与自然植被恢复的防沙固沙技术,更助于永久固沙,但形成天然植被覆盖时间长,同时初期强风吹散松散稻草覆盖层而需要辅助压沙措施,因此,其在光伏组件背风侧、组串间平坦沙地等风蚀较弱区域应用效果好。

参考文献

[1] 王新友 , 马全林 . 近 45a来我国防沙治沙研究主要进展演变及展望——基于 Citespace 的文献可视化分析 [J]. 干旱区地理 , 2025, 48 (02):234- 246.

[2] 王祺 , 尚雯 , 常兆丰 , 等 . 沙漠戈壁光伏产业太阳能利用率研究——以河西走廊为 [J]. 太阳能学报 , 2020, 41 (11): 126- 134.

[3] 郭彩贇 , 韩致文 , 李爱敏 , 等 . 库布齐沙漠生态治理与开发利用的典型模式 [J]. 西北师范大学学报 ( 自然科学版 ), 2017, 53 (01): 112-118.

[4] 姜亚东 , 吕世杰 , 刘红梅 , 等 . 巴丹吉林沙漠东缘主要灌木数量特征及空间分布 [J]. 中国沙漠 , 2023, 43 (03): 295- 304.

作者简介

冉彦龙(1988—),男,定西人,工程师,大学本科,研究方向为光伏发电、沙漠灾害治理。

冉彦龙 ;1988.08.05; 男 ; 汉 ; 省定西市 ; 大学本科、工学学士 ;中级工程师; 研究方向:光伏发电、沙漠灾害治理

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)